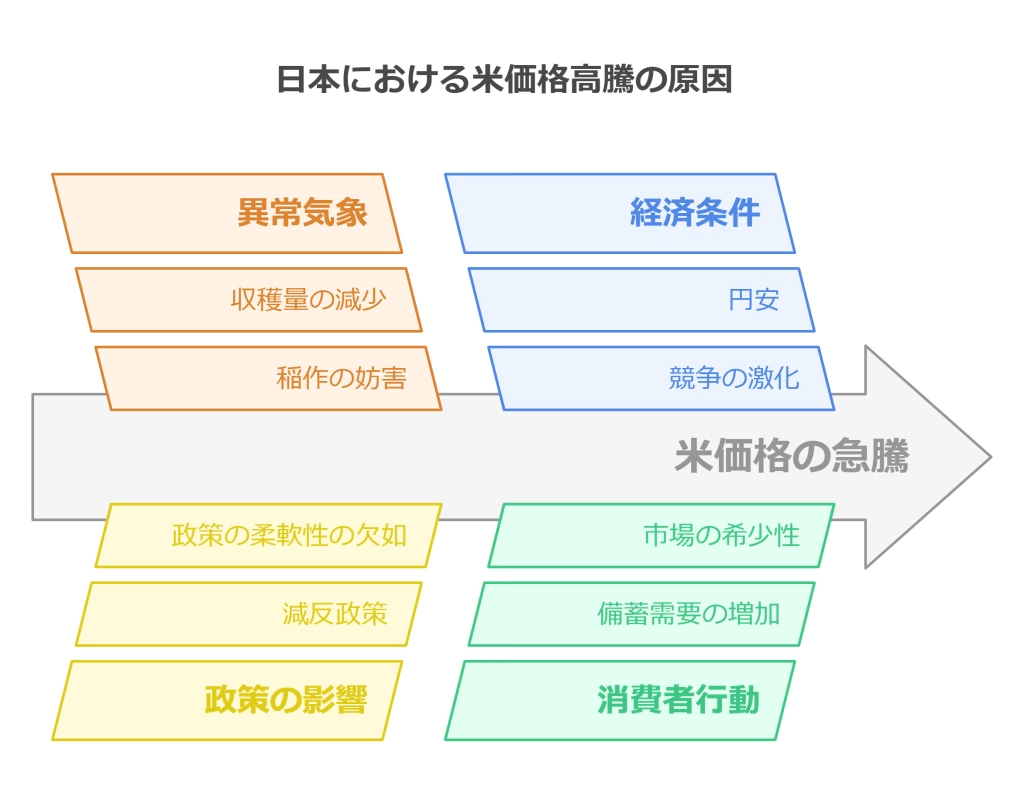

近年、日本の米価格は急騰しており、買いだめや買い占めといった行動が社会問題化しています。特に2023年から2024年にかけての猛暑や生産量の減少、政府の減反政策、円安などが複雑に絡み合い、米市場に混乱をもたらしています。本記事では、米価格高騰の背景にある複数の要因を解説し、消費者や業界が取るべき対応策について掘り下げて考察します。

米価格高騰の原因

異常気象と猛暑の影響

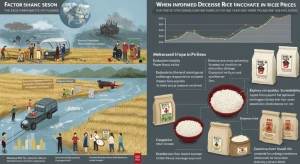

2023年から2024年にかけて日本は異常気象に見舞われ、主要産地である新潟県や秋田県での作況指数が平年を大きく下回りました。猛暑により稲の生育が阻害され、収穫量の減少や品質低下を招き、供給不足を引き起こしました。

減反政策の影響

減反政策は米余りを防ぐ目的で行われてきましたが、需要増加に対応しきれず、供給不足を助長しています。特に近年の需要増加に対し、政策の柔軟性が欠けていることが指摘されています。

円安と輸入食品価格の上昇

円安による輸入食品価格の上昇は、日本国内での米需要を相対的に高めています。これがさらなる需給のひっ迫と価格上昇を招いています。

備蓄需要の増加

自然災害や不作の報道を受けた消費者心理により、買いだめや買い占めが加速。市場に出回る米が減少し、さらなる価格高騰を引き起こしています。

業者間の競争激化

米の流通を担う卸業者や小売業者間での競争が激化し、価格の上昇を助長する一因となっています。特に、品質の良い米を確保するために、卸売市場で高値の競りが行われていることが確認されています。一部の業者が希少価値の高い銘柄米を大量に買い占めることで、一般消費者が手に入れにくい状況を作り出しているとの報告もあります。また、競争が過熱することで、流通コストの上昇や、米を扱う店舗の利益率低下といった問題も引き起こされています。

米価格高騰が消費者と業界に与える影響

消費者への影響

- 家計への圧迫

-

- 東京都区部では米の価格が前年同月比62.3%上昇。

- 低所得層の家庭では、他の食品購入を控える動きが顕著です。

- 節約術の広がり

-

- 安価なブランド米への切り替え。

- スーパーの特売日やクーポンの活用。

- 地方の直売所やオンライン通販を活用してコスト削減を図る動きが見られます。

消費者の声

毎日の食事の基本はお米。高くても品質を落とさないものを選びたい。

お米の値段がこれほど上がると、健康を守るために他の食材で栄養を補う工夫が必要だ。

炊飯器を使う頻度を減らし、外食を控えている。リーズナブルな銘柄を探すのが習慣になった。

共働きなので食事の準備に手間をかけたくないが、米の価格上昇で外食も控えざるを得ない。

地元産の米を直接購入しているが、それでも価格は上昇している。今後はさらに節約を考えなければ。

5キロの袋を買うのは高く感じるため、少量パックを買うようにしているが、結果的に割高になっている。

米の価格が高い分、野菜で栄養を補おうと家庭菜園を始めた。食費のバランスを工夫している。

消費者にとって重要なのは価格の安定だが、買いだめが価格を押し上げる要因にもなることを知ってほしい。

政府からの補助や支援がもっと必要だ。米は生活の基本なので、手が届く価格で提供してほしい。

業界への影響

- 飲食業界

-

- 丼ものや寿司など、米を主材料とするメニューの価格が上昇。

- 一部店舗ではメニュー変更やライス量削減を行うも、経営への影響が懸念されています。

- 小売業界

-

- 高止まりする仕入れ価格のため、特売が難しく、販売量が減少。

- 都市部や観光地では特に影響が顕著です。

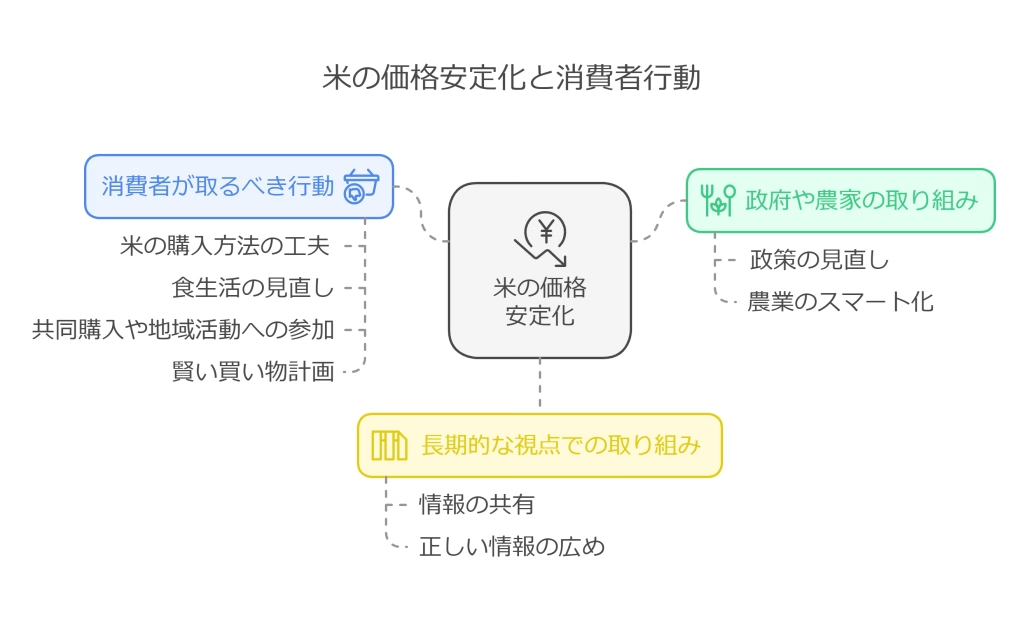

今後の見通しと対応策

政府や農家の取り組み

- 政策の見直しについて

-

- 減反政策の柔軟化や農家への補助金拡充が必要です。

- 技術革新による省力化・高収量化が鍵となります。

- 農業のスマート化

-

- IoT技術やドローンを活用した生産効率向上の取り組みが進行中です。

消費者が取るべき行動

米の購入方法の工夫

- 複数の産地やブランドの比較

-

値段だけでなく品質や味わいを考慮し、コストパフォーマンスの高い商品を選ぶ。

- まとめ買いの活用

-

特売日やオンラインストアでのまとめ買いを行い、割引やポイント還元を最大限に活用する。

- 地方直売所の利用

-

地元の農家や直売所から購入することで、価格を抑えつつ新鮮な米を手に入れる。

食生活の見直し

- 米以外の主食の活用

-

パスタやパン、蕎麦などを取り入れ、主食の多様化を図る。

- 家庭菜園での補完

-

自家栽培で野菜を育て、食卓のバランスを整える。

- 食品ロスの削減

-

米の保存方法を見直し、無駄なく使い切る工夫を行う。

- 冷凍保存の活用

-

多めに炊いた米を冷凍保存し、長期的に消費できるようにする。

- 安価な代用品の検討

-

雑穀や押し麦などを混ぜて炊くことで、コストを削減しつつ栄養価も向上させる。

共同購入や地域活動への参加

- 地域での共同購入

-

コミュニティで大量購入を行い、コストを分担。

- 食育イベントの活用

-

米の正しい保存方法や調理法を学び、家庭での活用を最適化。

- 農家直送の活用

-

地元農家から直接購入するサービスを利用して中間コストを削減。

- シェアリングエコノミーの活用

-

近隣住民と米や食品をシェアする仕組みを導入する。

賢い買い物計画

- 月単位での購入計画

-

必要量を正確に把握し、無駄な買い物を防ぐ。

- 価格比較サイトの活用

-

各店舗やオンラインの価格を調査し、最安値で購入する。

- 定期購入の利用

-

一部の通販サイトでは定期購入割引があり、価格を安定させることが可能です。

長期的な視点での取り組み

- SNSや地域活動を通じて、情報を共有し、優良な農家や直売所を支援。

- 米の価格や品質に関する正しい情報を広めることで、不必要な買いだめを防ぐ。

まとめ

米の価格高騰は、一過性の問題ではなく、気候変動や政策、国際市場の影響が複雑に絡み合った現象です。私たち消費者は、情報収集と賢い買い物を心がけることで、家計への影響を最小限に抑えることができます。また、業界や政府の取り組みに注目し、社会全体で持続可能な食料供給を実現するための行動を選び取ることが重要です。

米は日本人にとって単なる主食ではなく、文化や生活に深く根ざした存在です。その未来を守るため、私たち一人ひとりができることを考え、行動を起こしましょう。

| セクション | 内容 |

|---|---|

| 米価格高騰の原因 | 異常気象、減反政策、円安、備蓄需要、業者間の競争などが原因。特に猛暑と卸業者間の価格競争が需給バランスを崩している。 |

| 消費者への影響 | 家計への負担増、節約術の実践(安価な米への切り替え、特売日の活用など)。 |

| 消費者の声 | 主婦、高齢者、若年層、一人暮らし、共働き家庭、低所得層などの具体的な意見を反映。 |

| 業界への影響 | 飲食業界ではメニュー価格の上昇やライス量の調整、小売業界では仕入れ価格高騰による特売の難化や販売量減少が課題。 |

| 今後の見通しと対応策 | 政府による減反政策の見直しや農業のスマート化、消費者による購入方法の工夫や地域活動への参加が求められる。 |

| 消費者が取るべき行動 | 複数産地の比較、まとめ買い、直売所利用、家庭菜園、冷凍保存、代用品の活用、地域での共同購入、価格比較サイトや定期購入の活用などを具体例とともに提案。 |

コメント