本記事では、日本の地域ごとに育まれてきた農業文化の魅力に焦点を当てています。特に「お米」「農具」「作業マナー」という三つの視点から、各地の気候や風土に適した品種や道具、協力的な作業文化がどのように育まれてきたかを解説しています。新潟の「コシヒカリ」、秋田の「あきたこまち」、山形の「つや姫」など、それぞれの土地に根ざしたお米の美味しさと背景に加え、備中ぐわや千歯こきといった農具が地域の歴史や文化と密接に関わっている点も紹介されています。また、田植え唄や共同作業を通じた作業マナーは、地域の人々の絆を強め、自然との共生を促す重要な要素であるとされています。さらに、近年ではドローンやAI技術といった新たな手法が取り入れられ、伝統との融合によって持続可能な農業の形が模索されています。これらの農業文化は、祭りや農業体験イベントを通じて地域の内外に広がりを見せ、観光資源としても注目されています。日常生活に取り入れることで、日本の農業文化を身近に感じ、豊かな暮らしのヒントが得られる内容となっています。

日本の地域特有のお米が育む豊かな味わい

- 地域ごとの気候や土壌が生み出す多様な品種

- 長い歴史の中で品種改良が進められてきた背景

- お米が地域コミュニティのアイデンティティを支える役割

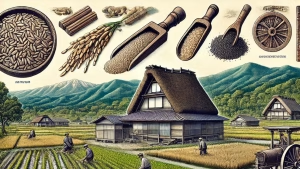

日本には、多様な気候や地形があります。これらが稲作に大きく影響し、それぞれの土地に合ったお米の品種が誕生してきました。新潟県の「コシヒカリ」は強い粘りが特長で、炊き上がりのふっくら感が多くの人に愛されています。秋田県の「あきたこまち」は、冷めても美味しさが残る性質から、お弁当やおにぎりにも重宝されています。山形県の「つや姫」は、その名が示す通り、炊き上がりの艶とほのかな甘みが魅力的です。さらに北海道の「ゆめぴりか」は、寒冷地で鍛えられた強い甘みが特徴となっており、雪解け水が生み出すきれいな味わいを感じることができます。

こうした品種は地域の歴史の中で育まれ、土地の人々が長年かけて行ってきた品種改良と栽培技術の粋と言えます。地域の風土に適応させるための試行錯誤を重ねることで、一つひとつに独自の魅力が凝縮されているのです。さらに、お米は地域の祭りや行事の中心にもなっており、収穫祭や田植え祭りを通じて地域の誇りとコミュニティの結束を高める役割を担っています。

農具が紡ぐ地域の歴史と文化

- 地域ごとの気候や土壌に合わせて発展した農具

- 備中ぐわや千歯こきなどの伝統的道具の特徴

- 農具がコミュニティの結束を象徴する理由

日本各地では、その土地の条件に合わせた農具が発展してきました。たとえば岡山県の「備中ぐわ」は、固い土を深く耕すために複数の爪を持ち、効率的に土壌をかき混ぜる工夫が凝らされています。東北地方など寒冷な地域では、凍った土を割るための丈夫な鍬やスコップが使用されることもあり、地域の気候と密接に関連しているのです。

稲の脱穀に使われる「千歯こき」は、木製の枠に櫛状の歯が並んでおり、稲穂から籾を落とすための伝統的な道具です。機械化が進む現代でも、祭りやイベントの場で千歯こきを使う地域が存在し、農具を通じて先人の知恵に触れられるよう工夫されています。また、九州地方に見られる「のぎ」は、稲の間引き作業を効率的に行うための道具であり、温暖な気候に適応した稲作スタイルに合わせて改良が加えられてきました。

農具は単なる生産手段にとどまらず、共同作業の場で使われることによってコミュニティを結束させる象徴的な存在でもあります。地域行事として伝統的な農具を使う機会が続けられることで、次世代へ受け継がれる文化的価値がますます深められているのです。

作業マナーと協力の精神がもたらす地域の絆

- 田植えや収穫での共同作業による学びと団結

- 田植え唄や祭りが地域の一体感を高める仕組み

- 作業マナーが担う相互理解と敬意の重要性

日本の農村部では、田植えや稲刈りなどの農作業を近隣の人々が協力して進める風習が古くから根付いています。このような共同作業は、「お互い様」の精神を育み、作業効率だけでなくコミュニティの絆を強化する大切な役割を担っています。山形県の一部地域で受け継がれる「田植え唄」は、その最たる例と言えるでしょう。歌を歌いながら作業を行うことで、リズムが整い、田植えの単調さを軽減しながら共同作業の楽しさを分かち合います。

また、農作業のマナーには、相手への思いやりと敬意が込められています。農地を大切に扱い、共同管理する際には、収穫量の分配に公平性が求められ、作業に参加する人々の間で意思疎通が図られます。こうしたやり取りを通じて、自然と地域社会への感謝の気持ちが育まれ、持続可能なコミュニティの土台が築かれていくのです。

地域で行われる収穫祭や豊作祈願の祭りなどは、単に農作物を収穫するだけでなく、地域住民が集まることで人々の親睦が深められる行事でもあります。農作業に携わる人もそうでない人も、お米を中心とした文化の一端に触れ、地域に対する愛着と誇りを再確認する機会となるのです。

伝統技術と新しいテクノロジーの融合

- ドローンやAIがもたらす農作業の効率化

- 環境保全と持続可能な農業を支える地域の取り組み

- 新旧の技術が共存することで生まれる新たな価値

近年では、ドローンやAI技術などの先端テクノロジーが農業の現場にも導入され始めています。ドローンを使った農薬散布や土壌の状態監視、AIによる作物の生育予測など、従来は時間や労力を要していた作業が効率化され、農家の負担が軽減されつつあります。

一方で、伝統的な農具や作業マナーは、地域の文化や人と人とを結びつける重要な役割を担っているため、新しい技術だけで全てを置き換えることはありません。逆に、伝統的な知恵と最新のテクノロジーが両輪となって農業を発展させることが期待されています。例えば、千歯こきのような伝統的な道具を使った体験イベントを開催しながらも、一方でドローンによる圃場管理を導入することで、参加者に多面的な農業の姿を見せることができます。

また、環境負荷を抑えた持続可能な農業を目指す上では、地域の先人たちが培ってきた知恵と現代の技術が組み合わされることで、より効果的な手法が生まれています。自然との共生を図りながら、無理なく豊かな収穫を得る仕組みを作り出せるかどうかが、これからの日本の農業の大きなテーマと言えるでしょう。

地域独自の祭りとイベントがもたらす魅力

- 田植え祭りや収穫祭で体験できる伝統的な行事

- 地域内外の人々が集う場としての役割

- 観光資源としての農業イベントの可能性

日本各地では、田植え祭りや収穫祭などの季節行事が開かれ、地域の農業や文化を体験できる機会が数多く用意されています。参加者は、地元の人々と一緒に田植えをしたり、稲刈りを手伝ったりすることで、土の感触やお米が育つ過程を身をもって学ぶことができます。また、伝統的な唄や踊りが披露されることで、祭り自体が多彩な文化を内包する場となっています。

こうしたイベントには、地域外からの観光客や若い世代が足を運ぶことも増えており、地域経済の活性化にも寄与しています。単なる作業体験にとどまらず、地元の食文化や生活様式に触れる場となり、相互交流のきっかけとして機能しているのです。

さらに、祭りを通じて築かれる人脈やコミュニティは、地域の課題解決や新たな取り組みにつながる可能性を秘めています。伝統行事が途絶えずに続いている地域ほど、コミュニティの結束力が高いとも言われており、これらのイベントが「地域の顔」として今後も大切にされていくことが期待されています。

地域の農業文化を暮らしに生かすヒント

- 地域のお米を取り寄せたり、現地を訪れて味わう楽しみ

- 伝統的な農具体験や祭りへの参加を通じた学び

- 未来へつなぐ作業マナーとコミュニティの力

日本各地の魅力的なお米や農具、作業マナーを身近に感じる方法はいくつもあります。自宅でご当地のお米を取り寄せ、食べ比べをしてみるのも一つの楽しみ方です。コシヒカリやあきたこまち、つや姫、ゆめぴりかなど、異なる品種を味わうことで、それぞれの土地の気候や土壌、そして人々の営みを想像しながら食卓を豊かに彩ることができるでしょう。

さらに、地域の農具や作業マナーを知るには、実際に現地を訪れるのが最も有意義です。田植えや稲刈りの体験ツアーに参加すれば、伝統的な道具に触れる機会が得られると同時に、地元の人々との交流を通じて作業マナーの意味や地域が育んできた精神文化を肌で感じられます。これらの体験は、農業が単なる食糧生産にとどまらず、コミュニティづくりや環境保全にも深く関わっていることを実感させてくれます。

地域特有の文化を敬い、その価値を次の世代に繋いでいくことは、私たちの暮らしの多様性や豊かさを守ることでもあります。古くから受け継がれてきた農具や作業マナーの中には、相手を思いやる心や自然への感謝の気持ちが詰まっています。そうした伝統を大切にしつつ、新しい技術を賢く取り入れることで、より持続可能な未来を築けるはずです。日本の地域特有のお米と農具、そして作業マナーが織りなす文化を深く知り、暮らしに取り入れる小さな工夫が、豊かな人生観と地域の絆を育む大きな一歩となるでしょう。

まとめ

日本各地に根ざしたお米や農具、作業マナーは、単なる農業技術にとどまらず、その地域の風土や歴史、人々の暮らしと深く結びついた文化遺産です。お米の品種一つとっても、それぞれの地域の気候や土壌に合わせて進化してきた背景があり、その味わいや食感には土地の個性が表れています。また、備中ぐわや千歯こきなどの農具は、実用性と共に地域の伝統を象徴する存在であり、現代でも受け継がれています。さらに、田植え唄を歌いながら行う作業や、地域の人々が協力し合って農作業を進める風習は、相互理解と尊重の精神を育てる文化として貴重です。近年では、ドローンやAIなどのテクノロジーも加わり、伝統と革新が共存する新しい農業スタイルが形成されつつあります。祭りや農業体験を通じて外部の人々との交流が生まれることで、農業は地域の経済や観光にも寄与し始めています。こうした地域特有の農業文化を生活に取り入れることで、より豊かで持続可能な暮らしへの一歩が踏み出せるでしょう。

| 項目 | 主な内容 | 得られる学び |

|---|---|---|

| 日本の地域特有のお米が育む豊かな味わい | 各地の気候や歴史が生んだ多様な品種と味わい 新潟や秋田、山形、北海道など代表的な品種を例示 | お米の品種が地域性と深く結びついていること 地域のアイデンティティとしてのお米の重要性 |

| 農具が紡ぐ地域の歴史と文化 | 備中ぐわや千歯こきなどの伝統農具 各地域の気候や習慣に応じて工夫された形状 | 農具が持つ文化的・象徴的役割 共同作業を支える道具としての重要性 |

| 作業マナーと協力の精神がもたらす地域の絆 | 田植え唄などの伝統的な風習 お互い様の精神が育むコミュニティ | 作業マナーから学ぶ相互理解と敬意 地域のお祭りや行事が絆を深める背景 |

| 伝統技術と新しいテクノロジーの融合 | ドローンやAIなど最新技術の導入 伝統的な道具や知恵との両輪で発展 | 持続可能な農業の実現に向けた多面的アプローチ 伝統と革新を組み合わせる意義 |

| 地域独自の祭りとイベントがもたらす魅力 | 田植え祭りや収穫祭での体験行事 地域外の参加者との交流 | 観光資源としての農業イベントの可能性 祭りを通じて得られる地域の活力 |

| 地域の農業文化を暮らしに生かすヒント | ご当地米の取り寄せと食べ比べ 体験ツアーや現地訪問のすすめ | お米や農具を通じた地域理解の深まり 伝統と新技術を活かした未来への継承 |

コメント