日本は地域によって地形や気候が大きく異なります。それに伴い、育てられるお米の品種や農業に用いられる農具、そして作業マナーや文化的な風習までもが多彩に存在しています。これらは日本人の食生活や地域コミュニティに深く根ざしており、日本特有の農業文化を形づくる大きな要素となっています。本記事では、地域ごとのお米の特徴や農具、さらには作業マナーに焦点を当てながら、その多様性や奥深さを掘り下げていきます。多岐にわたる日本の農業文化に触れることで、日本各地が培ってきた伝統や独自の魅力を再発見していただければ幸いです。

地域特有のお米の多様性を知る

- 地域ごとに異なる土壌と気候が、お米の味わいを大きく左右します

- コシヒカリやあきたこまちなどの代表品種から、新しい品種の魅力に触れることができます

- 冷めてもおいしい品種や粘りが強い品種など、多彩な食感を楽しめます

- 品種の特徴を理解することで、調理法や料理の幅が広がります

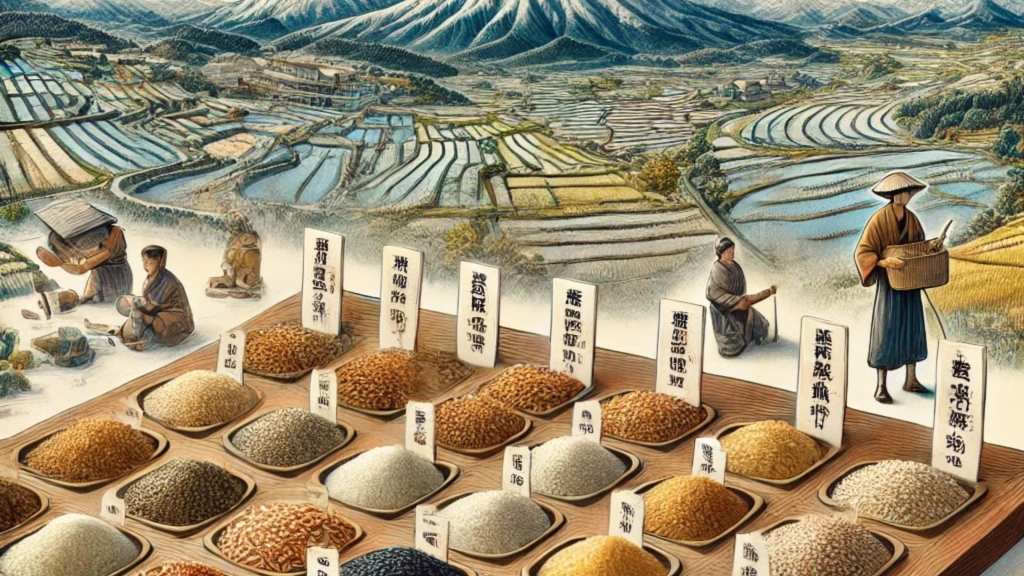

日本におけるお米の品種は、大きく分けるとジャポニカ米が主流です。しかし、そのなかでも各地の気候や土壌条件に適合させるために、品種改良が長年続けられてきました。たとえば、新潟県のコシヒカリは全国的に有名で、その甘みと粘りの強さ、さらに炊き上がりの美しさが特筆すべき点です。とりわけ新潟県の魚沼地域で育てられるコシヒカリは、特有の土壌と豊富な雪解け水に支えられ、トップクラスの評価を受け続けています。

秋田県のあきたこまちは、コシヒカリの系統を継ぎながらも、適度な粘りと旨みが特徴的です。冷めても美味しさが長く残るため、おにぎりやお弁当に向いており、忙しい生活のなかでも手軽に楽しむことができます。また、北海道のゆめぴりかは比較的新しい品種ながら、甘みの強さと粘りが魅力で、多くの消費者に支持されています。さらに、宮城県のひとめぼれや山形県のつや姫など、県名のついたお米や工夫を凝らした品種が全国各地で育てられており、各地域の名産として知られています。

一方で、うるち米が中心の地域もあれば、寒暖差の激しい土地ではもち米の生産も盛んです。もち米はお餅だけでなく赤飯やおこわなどの行事食にも使われ、地域ごとに多様な調理法が受け継がれています。こうしたお米の違いは、味だけでなく香りや食感にも影響を与え、日々の食卓に彩りを添えています。

さらに、お米は品種のみにとどまらず、育てられる地域の気候や水源、土の質によって微妙に味わいが異なります。山間部の清らかな水で育ったお米はより透き通った味わいになり、平野部で太陽をたっぷり浴びたお米はふくよかな甘みを増す、といった具合です。こうした微妙な違いを楽しむのも、日本のお米文化の大きな醍醐味といえるでしょう。

農具からひもとく地域の伝統

- 地域ごとに農具の形状や素材が異なり、それぞれが環境に合わせて工夫されています

- 機械化が進む一方で、手作業に頼る伝統的な道具も大切に受け継がれています

- 農具には、それぞれの地域の気候や土質に適応するための工夫が凝らされています

- 伝統的な農具を扱う際のマナーや作業手順には、独特の文化が根付いています

日本の農業は、古くから手作業や道具の工夫によって支えられてきました。たとえば、岡山県の備中ぐわは深く土を耕すのに適した形状を持ち、地域の農地の特性を踏まえて改良が重ねられた道具です。また、九州地方で見られる「のぎ」は、間引きや細かい雑草取りに特化した道具として使われ、さまざまな環境に合わせて少しずつ形や大きさが変わっています。

他にも、千歯こきは稲の脱穀に使われる昔ながらの道具で、穂先を木製の刃に引っかけて手作業で籾を落とす仕組みが特徴的です。こうした伝統的な道具は効率面では機械に劣るかもしれませんが、地域に根付いた技術や作業風景そのものが文化財としても価値をもつため、多くの地域で保存や活用が図られています。

一方で、現代の農業では機械化やIT技術の導入が進み、大規模な農地ではトラクターやコンバイン、ドローンによる作業の効率化が一般的になってきました。これらの機械は作業を大幅に省力化し、生産性を向上させるだけでなく、GPSやセンサー技術を活用して、より緻密な栽培管理を可能にしています。しかし、急速な機械化の影で伝統的な農具の使い方を継承する機会が減少しつつある地域もあるため、地域の祭りや農業体験イベントなどで、その技術を若い世代に伝える取り組みが行われています。

こうした多様な農具や使用方法は、そのまま地域の特色を体現したものです。山間部であれば狭い棚田に適した小回りの利く農具が発達し、平野部であれば広範囲を効率よく耕す機械が重宝されます。地域の気候や地形、土質への適応を背景に生まれた農具は、そこに住む人々の知恵と工夫の結晶といえます。

作業マナーに息づく共同体の絆

- 田植えや稲刈りなどは大人数で協力しながら行う伝統が根強く残っています

- 地域によっては田植え唄や祭りを絡めて、作業を楽しむ文化があります

- 共同作業を通じて農家同士や地域住民の結束が強まります

- 作業マナーを守ることで、自然環境との調和やコミュニティの和が保たれています

日本の米作りは、単に食料生産という意味合いだけではなく、地域コミュニティを形成する上でも重要な役割を果たしてきました。田植えや稲刈りは大がかりな作業となるため、かつては近隣同士で互いに助け合うのが当たり前でした。とくに山形県の田植え唄のように、作業を音楽や歌と結びつけることでモチベーションを高め、共同作業を楽しむ風習が今も残っています。

また、稲刈りの後には収穫祭や新米祭りを開き、地域で採れた新米を食べながら互いの労をねぎらう習慣があります。こうした祭りではお米を使った料理がふるまわれることが多く、おにぎりや餅など、日本人にとって親しみ深いメニューが並びます。祭りを通じて地域住民が顔を合わせることで、世代間や立場を超えた交流が生まれ、農作業だけではない地域コミュニティの結びつきが強化されるのです。

さらに、日本の作業マナーには自然への感謝と畏敬の念が含まれている場合が多いです。神社や寺院と結びついた地域行事が農作業の節目に合わせて行われることもあり、自然の恵みと共生することを大切にする姿勢がうかがえます。これらの行事やマナーは、長い歴史の中で受け継がれ、地域ごとの独自のスタイルを生み出してきました。

ただし、現代では人口減少や高齢化の影響で、昔のように地域住民が総出で作業に参加することが難しくなっています。そこで、地域おこしの一環として農業体験ツアーやワーキングホリデーを取り入れ、都市部の人々を招いて田植えや稲刈りを一緒に行う取り組みも増えています。こうした新しい試みを通じて、伝統の作業マナーと現代社会のニーズを組み合わせ、今後の日本の農業文化を支えていこうとする流れが広がっています。

地域の食文化と新しい農業技術の融合

- ITやドローンを活用した「スマート農業」が広がり始めています

- 地域固有の祭りや風習を、観光やブランド戦略と結びつける取り組みがあります

- 若い世代のUターンやIターンで、新しい視点が地域農業に加わりつつあります

- 伝統と先端技術を組み合わせることで、持続可能な農業が期待されています

日本のお米文化は、地域ごとの異なる食文化と結びついています。地域によっては、だだちゃ豆を使った炊き込みご飯や、鮭や山菜と合わせた郷土料理が有名です。福島県の美味しいお米で作るシンプルなおにぎりも人気が高く、それぞれの地域で育まれた食材が、独自の米料理を引き立てています。

一方、近年ではスマート農業と呼ばれる先進技術の導入が目覚ましい発展を遂げています。GPSやドローン、センサーを利用して圃場の状態を数値化・可視化し、効率的かつ環境負荷を軽減した米作りを実践する農家が増えています。農薬や肥料の量を最適化することで、コスト削減や自然環境への配慮を実現するだけでなく、食の安全性向上にもつながる取り組みとして注目されています。

また、UターンやIターンによって都市部から地方に移り住んだ若い世代が、新しいマーケティング手法やSNSを活用して、地域の米や農産物を全国に発信するケースも増えています。オンラインショップや定期便を通じて、都市に住む消費者がその地域特産のお米を気軽に購入できる仕組みが整いつつあります。ブランド化や独自のストーリーを訴求することで、これまで埋もれていた地域の魅力が再評価される機会が生まれています。

こうした先端技術や新しいマーケティング手法が、伝統的な農業文化と融合することは容易ではありません。しかし、地域の誇りである伝統を守りながら、効率と収益性を高め、さらに環境負荷を軽減するためには避けて通れない道でもあります。今後、全国各地でさまざまな試行錯誤が行われる中で、最終的にはそれぞれの地域が育んできた文化的背景が生かされ、新たな農業の形が確立されていくことでしょう。

地域特有のお米文化が教えてくれるもの

- 日本各地のお米や農具、作業マナーはそれぞれに独自のストーリーを持っています

- 多様性を理解しながら、違いを受け入れ楽しむことが日本の農業文化の大きな魅力です

- 作業や祭りへの参加を通じて、地域コミュニティの絆や自然への感謝を体感することができます

- 伝統と先端技術の共存が、これからの日本の農業を豊かにしていきます

日本のお米文化は、人々が生活の中で大切に育んできた歴史そのものでもあります。地域によって品種が異なり、同じ品種でも育てられる土地や水源の違いで味わいが変化する。さらには、伝統的な農具や作業の仕方が根付いており、ただの「食料生産」にとどまらない文化的な側面を多分に含んでいます。

地域の農業祭りに参加したり、田植えや稲刈りの体験イベントに足を運んだりすることで、単にお米の味を楽しむだけでなく、それを生み出す背景や土地の魅力、その土地に住む人々の思いを知ることができます。こうした体験は、私たちが普段何気なく食べているお米の尊さを再確認し、自然への感謝の気持ちを育む良い機会にもなるでしょう。

さらに、IT技術をはじめとした新しい農業手法の登場は、これまで地域が抱えてきた課題を解決する糸口となり得ます。人手不足や高齢化が進むなかで、少ないマンパワーでも高品質のお米を生産し続けられるかどうかが、今後の重要なテーマです。伝統文化と最新技術が融合していく道のりは決して平坦ではありませんが、それぞれがもつ強みを組み合わせることで、より魅力的で持続可能な農業を築くことが可能になるでしょう。

日本は縦に長い国土であり、四季の変化も大きいため、同じお米でも地域を変えるとまったく違う表情を見せてくれます。寒暖差の激しい土地ではお米が甘みを増し、温暖な地域ではしっとりと柔らかい食感を得られるなど、さまざまな違いが楽しめるのです。そうした多様性があるからこそ、日本の農業文化は奥深く、多くの人を惹きつけてやみません。

最後に、全国各地のお米の食べ比べや、農業の現場に身を投じる体験を通じて得られる学びは多くあります。地域の気候や土壌の違い、そこで培われてきた人々の工夫や思いが、お米の一粒一粒に凝縮されているのです。日本の農業文化を深く味わう旅は、それ自体が日本の豊かな自然と人々の暮らしに対する理解を深める大いなるチャンスともなるでしょう。

まとめ

以上のように、日本各地に存在する地域特有のお米と農具、作業マナーの多様性は、一見すると生産効率の差や気候の違いといった観点でとらえられがちです。しかし、実際にはそれぞれの地域が長い年月をかけて育んできた歴史や文化が深く関わっており、「同じ日本」でも各地で全く異なる魅力が開花しているのです。今後も伝統と先端技術の融合が進み、新しいアイデアが次々と生まれることでしょう。その中で、地域の人々が古来から大切にしてきた思いや価値観を、いかに次の世代に伝えていくかが大きな鍵となります。

多様なお米文化や農業文化を知ることは、日本の食と暮らしをより豊かに味わうきっかけになります。この記事を通して、ぜひいろいろな地域に足を運び、その土地でしか得られない体験や味覚、そして人々との触れ合いを楽しんでみてください。きっと、日本のお米と農業が持つ奥深い魅力を、あらためて感じていただけることでしょう。

| セクション | 概要 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 地域特有のお米の多様性を知る | 日本各地で育つ多彩なお米の品種と、それぞれの甘みや粘り気などの特徴を紹介。気候や土壌が味わいに与える影響について解説。 | コシヒカリやあきたこまち、ゆめぴりか、ひとめぼれなどの代表品種と、栽培地による風味の違いに注目。 |

| 農具からひもとく地域の伝統 | 岡山県の備中ぐわ、九州地方ののぎなど、地域ごとに独自に発展してきた農具の形状や素材の工夫を紹介。伝統的な道具と現代の機械化の両面を解説。 | 伝統的農具は地域の気候・地形に根差した工夫の結晶。機械化による効率化とのバランスが課題となる。 |

| 作業マナーに息づく共同体の絆 | 田植えや稲刈りの共同作業と、それを彩る祭りや田植え唄などの文化的要素を紹介。地域コミュニティの結束を深める習慣やマナーについて触れる。 | 共同作業を通じた地域の連帯と自然への感謝の念が作業マナーに表れている。祭りや唄が伝統を支える。 |

| 地域の食文化と新しい農業技術の融合 | 先端技術を活用したスマート農業の事例と、地域の食文化が持つ伝統的価値の両立について解説。Uターン・Iターンの若者がもたらす新視点にも言及。 | ITやドローンの活用で作業効率や品質向上を図る。伝統と最新技術を組み合わせ、地域ブランディングを推進。 |

| 地域特有のお米文化が教えてくれるもの | 地域ごとの多様な食文化や農業文化の背景にある歴史や人々の思いを紹介。作業や祭りを体験することで得られる学びや、今後の課題にも言及。 | 多様性を理解し、食卓で味わうだけでなく、背景となる文化を知ることの大切さを再確認。 |

コメント