日本の地域農業は、各地の気候や風土に根ざした多様なスタイルを持ち、長い歴史の中で培われてきました。お米をはじめとする作物は、地域ごとの環境に適応した品種改良が進み、独自の味わいや食文化を育んできました。また、農具や栽培技術も、地形や土壌の違いに応じて工夫され、地域の伝統として受け継がれています。さらに、農業は地域コミュニティを強く結びつける役割を果たし、田植えや収穫の共同作業、祭りや儀式などが地域の結束を深めています。近年では、AIやIoTを活用したスマート農業が導入され、農作業の効率化や環境負荷の軽減が進んでいます。若い世代の参入も増え、SNSや観光型農業を活用した新しい取り組みが活発化しています。伝統的な技術と先端技術を融合させることで、持続可能な農業の未来が築かれつつあります。

日本の地域農業の全体像をひも解く

- 日本の国土が南北に長く多様な気候や地形を持つこと

- お米をはじめとした地域の作物が食文化やコミュニティと深く結びつくこと

- 古来からの知恵と経験に基づいて受け継がれた独自技術が存在すること

- 農業が共同作業を通じて地域住民を繋ぐ役割を担っていること

- 若い世代の新しい発想と革新的技術が農業を次の時代へ進めること

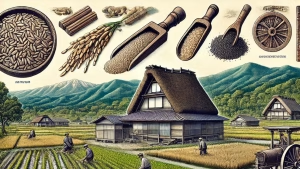

日本の地域農業は、非常に複雑な気候や地形を背景に発達してきました。南北に長い国土は、北海道の寒冷地から九州や沖縄の温暖な地域までを含みます。これらの大きな気温差や地形の違いが、地域ごとの栽培作物の種類や育て方に多彩な変化をもたらしているのです。例えば、北海道では寒冷地に適したお米の品種開発が盛んに行われ、本州や四国の温暖な地域とは違う稲作技術が発展しました。一方、東北や北陸では降雪や雪解け水を活用し、稲やその他の作物の品質を高める手法が古くから伝承されています。こうした多様性は、単なる「地域差」では語り尽くせないほど深く日本の食文化を形作りながら、各地域に根ざした農業の魅力を作り上げているのです。

また、日本の農業では、お米を中心とした主食の重要性が社会や文化の基盤を支えてきました。地域毎に育てられる多種多様な作物は、農業の枠を超えて、季節の行事やお祭りとも結びつき、人々の生活リズムや共同体としてのアイデンティティを形成する要素となっています。さらに、稲作や畑作を行ううえで必要となる様々な農具や技術は、長い年月の試行錯誤を経て磨かれ、地域ごとの特性を映し出す大切な文化財のような存在です。こうした伝統と経験が融合することで、日本の地域農業は奥深い歴史と固有の魅力を保持し続けていると言えるでしょう。

地域を彩る多種多様なお米の魅力

- 地域ごとの土壌や気候によってお米の味や食感が変化すること

- 新潟のコシヒカリや秋田こまちなど著名な品種が多く存在すること

- ブランド米として地域を象徴する存在になっている例が見られること

- 品種改良の技術が高まり独自の米作りが盛んに行われていること

- お米の収穫や祭事が地域コミュニティの行事として定着していること

日本の地域農業を象徴する作物として、まず挙げられるのが「お米」です。お米の品種は各地域の土壌や気候条件に合わせて改良され、現在では多数のブランド米が存在します。例えば、新潟県のコシヒカリは、全国的に高い知名度を誇り、粘り強さと甘みが特徴です。また、秋田県の秋田こまちは、冷めても美味しさが長続きすることが評価されて、お弁当やおにぎりに最適だとされています。他にも北国の厳しい寒さに耐えられる品種や、温暖地で多収穫を可能にする品種など、さまざまな背景や目的に応じて品種改良が行われてきました。

こうした品種開発と並行して、地域の農業者たちは長年の経験から得られたノウハウを継承し、より美味しく安全なお米を育てるためにさまざまな工夫を続けています。田んぼの水質管理や土壌改良、植え付けのタイミング、収穫期の決め方など、ひとつひとつの作業が地域の気候や地形に即した形で最適化されています。お米作りが成功すると、収穫祭や新米祭りといった地域行事が催され、人々が一堂に会してその喜びを分かち合います。このような伝統行事は、農業に携わる人々の苦労を労い、次の世代へと継承する大切な文化的財産となっているのです。

歴史と文化が息づく農具と儀式

- 地域独自の農具が形作られた背景には多様な地形や風土があること

- 農具そのものが地域技術や歴史を象徴すること

- 農作業にまつわる唄や踊りがコミュニティの結束を促すこと

- お祭りや儀式が農業と文化を繋ぐ場として機能していること

- 長期的に培われた知恵が次世代へ受け継がれることで農業が継続すること

日本各地には、地域の歴史や風土に根ざした独特の農具が存在します。たとえば、稲刈りで用いられる鎌や包丁の形状は、土壌の硬さや稲の種類によって最適化されており、その製法自体にその地域の伝統や技術が織り込まれているといえるでしょう。また、棚田が多い地域では、水がしみ込みやすい地形を活用するための特別な工夫がなされた農具が発展してきました。そうした道具を使う際の手順や心得も、長年の経験を積んだ農家から新たな担い手へと伝わる大切な文化遺産です。

さらに、農具だけでなく、農作業の合間に歌われる田植え唄や稲刈り唄、あるいは盆踊りなどの伝統芸能は、単に作業を盛り上げるだけでなく、地域コミュニティを強く結束させる効果があります。仲間同士で声を合わせ、足並みをそろえることで、厳しい農作業の疲れを紛らわせるとともに、協力し合う心を自然に育んできたのです。こうした農業と文化の融合は、日本の各地域に息づく独特の風土を背景として培われたものであり、季節ごとの行事や祭りを通じてさらに深く地域社会に根付いてきました。

地域コミュニティの力と協働の重要性

- 田植えや稲刈りなどの共同作業が効率向上と地域の絆を強固にしていること

- 祭りやイベントを通じて地域住民同士が助け合う場が形成されること

- 地域の若者や外部からの移住者が農業に新しい視点と活力をもたらしていること

- コミュニティの結束が伝統的技術や文化の継承を支えていること

- 協働の中で生まれる経験や知恵が多彩な農業スタイルを生み出していること

日本の農業は、一人の力だけでは完結しにくい大掛かりな作業の連続です。とりわけ、田植えや稲刈りのように特定の時期に集中する仕事は、地域の人々が一斉に協力し合うことでスムーズに進められてきました。このような共同作業は、地域の生活リズムやコミュニティの絆を形作る重要な要素となっています。各家庭や集落が手分けして手伝うことにより、作業効率が高まるだけでなく、作業を通じて培われる仲間意識や助け合いの精神が、長きにわたって農業を支えてきたのです。

また、地域住民が結束するきっかけとして挙げられるのは、収穫祭やお祭りなどのイベントです。収穫を迎えた喜びを共有する場は、単に宴を楽しむだけでなく、お互いの健闘をたたえ合い、地域内外の人々と交流する機会でもあります。近年では、都市部から移住してくる若者や、インターネットを通じて農業に関心を持つ人々が増加しており、新鮮なアイデアや活力が地方へ流れ込んでいます。これらの人材がSNSやIT技術を活用し、地域の魅力や農産物を発信することで、地域コミュニティ全体の活性化を促す動きもますます盛んになっているのです。

新時代の技術導入によるさらなる進化

- ドローンやセンサーを活用することで作業の効率と精度が高まること

- AIやIoTによるデータ管理が作物の状態を細かく把握する手段となっていること

- 伝統技術と先端技術の融合が環境への配慮と生産性向上を両立させること

- スマート農業の発展が若い世代の興味を引き寄せていること

- デジタルを通じて消費者と生産者が直接繋がる仕組みが拡大していること

日本の農業は、古くからの伝統や知恵を大切に守りながら、一方では急速に進む技術革新にも積極的に取り組んでいます。例えば、ドローンを利用した農薬や肥料の散布は、広大な田畑を短時間でカバーできるため、人手不足の解消やコスト削減に大きく寄与します。また、センサーや気象データを組み合わせたスマート農業では、土壌や作物の状態をリアルタイムで把握し、適切な水や栄養を与えるタイミングを正確に判断できるようになってきました。これにより、効率が上がるだけでなく、環境に過剰な負荷をかけない持続可能な農業の形が実現しつつあります。

こうしたテクノロジーの導入は、データやデジタルツールに慣れ親しんだ若い世代にとっても魅力的に映る要素となっています。かつては「農業は重労働で報酬が不安定」というイメージが先行する場合が多かったのですが、機械化とITによって効率化された環境であれば、農作業にかかる体力的な負担が軽減され、従来のやり方とは違う視点や可能性を追求できるのです。これらの技術革新が、伝統的なノウハウを継承しつつ新しい発想を取り込む土台となっており、日本の地域農業全体を次のステージへと押し上げる原動力になっています。

若い世代がひらく地域農業の未来

- UターンやIターンで地元や地方に戻る若者が増えていること

- 新しいマーケティングやSNS活用でブランド化や販売ルートを確立していること

- 農業イベントや観光体験を企画し地域の魅力を発信していること

- ベテラン農家との協力により伝統と革新を融合させていること

- 多彩なアイデアが地域の課題解決と持続可能性につながっていること

日本の地方では高齢化や過疎化といった課題が顕在化し、農業の担い手不足が深刻化しています。しかし近年、都会で働いていた若者が地元に戻って農業を継承しようとする動きや、地方へ移住して新規就農を始めるケースが増え始めています。彼らはSNSやインターネットを活用して地域の特産品を直接販売したり、観光客を招いて収穫体験や農業イベントを企画したりと、従来の農業にはなかった柔軟な発想を取り入れているのです。

また、若い人たちが地域のベテラン農家と協力し、伝統的な栽培方法や技術を学びつつ、革新的なアプローチを試みる例も各地で見られます。例えば、慣行農法を基盤にしながら自然農法や有機農業にチャレンジしたり、高付加価値の農産物をブランド化したりするなど、多彩なアイデアが生み出されているのです。こうした新旧の知恵の融合が、若いエネルギーと経験豊富な技術の相乗効果を生み出し、地域農業の新たな可能性を着実に広げています。

地域の農業体験がもたらす豊かな価値

- 体験プログラムを通じて農業の大変さと食のありがたみを実感できること

- 地域コミュニティへの参加が人と人との繋がりを育むこと

- 観光客や学生を受け入れることで地域活性化に貢献していること

- 体験を通じて習得した自然や文化への理解が未来の世代に伝承されること

- 食材の背景を知ることで消費者が農家を応援する機運が高まること

地域の農業を実際に体験するプログラムは、全国各地で行われています。田植えや稲刈り、野菜の収穫といった作業は、都会で生活する人々にとっては新鮮な驚きや喜びであり、忙しい日常を離れて自然と触れ合う貴重な機会にもなります。子どもたちにとっては、学校の教科書だけでは知り得ない学びの場となり、土を触り、作物が育つ様子を肌で感じることで、生き物としての感覚や食への感謝を体験的に得られるのです。

一方、地元にとっては、こうした農業体験を通じて地域の魅力をPRし、観光振興や地域コミュニティの活性化につなげる意義があります。外部の人々が訪れることで、新たな交流や経済効果をもたらすだけでなく、「自分たちの土地にはこんなに誇れるものがある」という再発見の機会にもなるのです。さらに、交流を通じて生まれる親近感は、農家が作る作物への信頼や応援の気持ちに結びつき、持続可能な形での地域振興をサポートしてくれます。

これからの展望

- 多彩な気候と地形が日本の地域農業の基盤を形成していること

- 伝統や文化的要素と深く結びついた農業が地域を豊かに彩っていること

- 先端技術と若い世代の新しい発想が地域の可能性を拡大していること

- 体験や共同作業が地域コミュニティの結束と食への理解を促進すること

- 伝統と革新の両立が持続可能な農業の未来を切り拓く鍵であること

日本の地域農業は、南北に広がる地形と多様な気候に加え、歴史的・文化的要素を強く反映してきました。お米は全国の主食として長く愛され、その地域に最適化された品種や栽培技術が長年かけて発展してきたのです。さらに、農具や儀式にまつわる文化的背景は、それぞれの土地で洗練されながら地域コミュニティの結束を支える基盤となってきました。これらの伝統的手法が現在も維持されている理由の一端には、共同作業という独特の営みが大きく関わっています。

近年ではITやAIなどの先端技術、ドローンやセンサーを活用したスマート農業といった革新的な取り組みが普及し、従来のイメージを覆すスピードで変化を続けています。若い世代や新規就農者の増加は、SNSを駆使した販売や農業体験イベントなど、多様な角度から農業を活性化する流れを生み出しました。こうした動きは、伝統的技術の継承を大切にしながらも、より効率的で環境に配慮した持続可能な農業を実現させる可能性に満ちています。

地域農業を体験する意義も高まっており、消費者は生産者や作物の背景を知ることで農産物への思い入れを深められます。同時に、地域の人々は外部からの視点を取り入れて新たな発想を得ることができるのです。こうして相互に良い影響を与え合うサイクルが回り始めることで、日本の地域農業はさらにその奥行きを増しながら、豊かな食と文化を次世代へとつないでいくことでしょう。

まとめ

日本の地域農業は、気候や風土、歴史、文化と密接に結びつき、多様な農業スタイルを形成してきました。特にお米は、地域ごとの特性を活かした品種改良が進み、独自の食文化を支えています。農業には、伝統的な農具や栽培技術が根付き、共同作業や収穫祭などの文化的要素が地域コミュニティの結束を強める役割を果たしています。近年では、ドローンやAIを活用した農業の効率化が進み、次世代の農業モデルが模索されています。また、若者のUターン・Iターンによる新たな発想の導入や、農業体験を通じた観光振興も進んでいます。今後は、伝統と最新技術を融合させ、環境に配慮した持続可能な農業を実現しながら、地域の農業文化を次世代へ継承していくことが重要となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本の地域農業の全体像 | 多彩な気候・地形を背景に、古来からの知恵と経験が各地で受け継がれている |

| 多種多様なお米の魅力 | コシヒカリや秋田こまちなど、地域の特性に合わせた品種改良が食文化を豊かにする |

| 歴史と文化が息づく農具と儀式 | 伝統的な農具の改良や田植え唄・祭りが農業と文化を融合させ、地域の結束を強める |

| 地域コミュニティの力と協働 | 共同作業や祭りを通じて農家同士や地域住民が支え合い、独特のコミュニティを形成する |

| 新時代の技術導入による進化 | ドローン・AI・IoTなどを活用し、生産性と環境保全を両立させるスマート農業が進展している |

| 若い世代がひらく地域農業の未来 | Uターン・Iターンの増加やSNS活用により、伝統と革新を融合する新たなスタイルが拡大 |

| 地域の農業体験がもたらす価値 | 体験プログラムを通じて食の背景を学び、地域内外の交流と活性化を促進している |

| 今後の展望 | 伝統と先端技術を調和させ、持続可能で魅力あふれる地域農業を次世代へつないでいく |

コメント