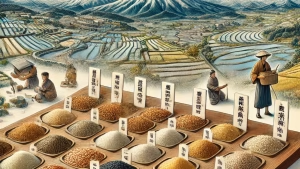

日本の農業は、各地域の気候や風土に根ざした特色を持っています。特にお米の品種は多様で、新潟県のコシヒカリ、秋田県のあきたこまち、山形県のつや姫、宮城県のひとめぼれ、北海道のゆめぴりかやななつぼしなど、それぞれの土地に適した特徴を備えています。これらの品種は、長い年月をかけた品種改良と生産者の努力によって進化してきました。

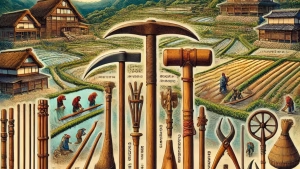

また、地域特有の農具も伝統的な技術の結晶であり、岡山県の備中ぐわ、千歯こき、九州地方ののぎなどが代表的です。さらに、作業マナーにも地域ごとの特色があり、山形県では田植え唄を歌いながら作業する風習が残っています。こうした文化は、農業の効率を高めるだけでなく、地域のコミュニティの結束を強める役割を果たしています。

現代では、IT技術やドローンを活用した農業の効率化が進む一方で、伝統的な農業技術や文化を守る取り組みも重要視されています。地域の農業文化を楽しむには、産地訪問や農業体験、お米の食べ比べなどを通じて、その奥深さを体感することが最適です。

日本の地域農業の奥深さを感じる背景

- 日本の地形や気候の多様性が地域ごとの農業スタイルを形成

- 古くから受け継がれてきた農業技術と文化が融和

- 地域コミュニティのつながりが農業を支える重要な要素

日本は緯度が高い北海道から亜熱帯気候を持つ沖縄まで、実に幅広い気候帯を含む国です。この南北に長い地形は、平野や山間地、海沿いの地域など多様な環境をもたらしています。そのため、同じ稲作を行う場合でも、地域によっては寒冷地向けの育成技術が進化したり、水田を維持するための水管理の知恵が蓄積されたりと、それぞれの土地柄に応じた工夫が重ねられています。

特にお米は、日本人の主食として長らく親しまれてきました。現在では900を超える品種が確認されており、そのうち主食用だけでも400以上が存在するといわれています。こうした品種改良は、地域の気候条件や消費者の好みに合わせて長期間にわたって行われてきた成果です。コシヒカリやあきたこまち、つや姫、ひとめぼれなどが有名ですが、北海道のゆめぴりかやななつぼしなど、地元で特に愛される品種も数多く存在します。

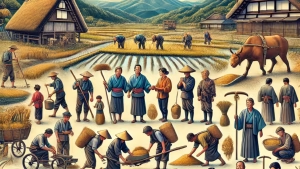

さらに、農業を支えているのは地域コミュニティの強い結束です。田植えや稲刈りなど、かつては多くの人手を必要とする作業では、近隣の農家同士が力を合わせて作業を分担する風習が根付いています。こうした助け合いの伝統は、自然の恵みや脅威と共生してきた証でもあり、現代の機械化が進んだ時代でも大切に守り続けられている地域があります。

全国各地に広がるお米の多様性

- コシヒカリ あきたこまち つや姫 ひとめぼれなど有名ブランド米

- 北海道から九州まで地域の風土に最適化された品種の存在

- 品種ごとの香りや粘り 味わいが生む楽しみ

お米の品種は、日本人の食文化とともに時代を経て進化してきました。代表格といえば、新潟県のコシヒカリが挙げられます。コシヒカリは粘りの強さとやわらかな食感、そして穏やかな甘みで多くの人々に支持されています。中でも新潟県魚沼産のコシヒカリは高い評価を受けており、全国的なブランド米として広く知られています。

秋田県のあきたこまちは、しっかりとした甘みと上品な味わいが魅力で、冷めてもおいしいという特性から、おにぎりやお弁当にも適していると言われます。山形県で開発されたつや姫は、その名の通り艶やかで、炊き上がりの美しさからくる食欲をそそる見た目が大きな特徴です。宮城県のひとめぼれは、適度な粘りと柔らかさのバランスに優れ、多くの料理に合わせやすい点が親しまれています。

また、北海道の寒冷地に合わせて育成されたゆめぴりかは、強い粘りと深い甘みが際立ち、雪国ならではの清らかな水を活かした風味が特徴となっています。同じく北海道のななつぼしはクセのない穏やかな香りと粘りが程よく、どんなおかずにも合う万能型のお米として重宝されています。

このように、同じお米であっても土壌や気候、栽培方法の違いによって食感や味の個性は大きく変わります。地域ごとに確立された品種を食べ比べてみると、その違いが実に鮮明で、お米の味わいがまるでワインのように奥深いと感じるかもしれません。

地域ごとに特色を持つ農具の魅力

- 備中ぐわや千歯こきなど伝統的農具の特徴

- 九州で愛用される間引き用ののぎの存在

- 手作業にこだわる地域の技術と精神

お米の品種だけでなく、それを栽培するための農具にも地域特有の工夫が見られます。機械化が進んだ現代でも、昔ながらの農具が活躍する場面は少なくありません。たとえば岡山県で用いられる備中ぐわは、土を深く掘り起こすのに適した複数の爪を持つ鍬で、硬い土壌を耕すのに威力を発揮します。千歯こきは、稲の脱穀作業に用いられる木製の道具で、櫛状の歯を利用して籾を落とす仕組みが昔から受け継がれています。

一方で、九州地方では稲作の過程で間引きを効率良く行うためののぎという道具が広く使われてきました。これは地域の気候風土や慣れ親しんだ作業方法に合わせて改良され、使いやすさと効率性を兼ね備えた逸品です。地域独自の農具が大切に使われ続けている背景には、道具自体がその土地の歴史と切り離せない関係にあることが挙げられます。

また、大型の機械だけでは対処しきれない細かい作業や、手作業による丁寧さが求められる工程もあります。伝統的な道具を用いながら作業を行うと、自然への負荷を抑えつつ、土や植物の微妙な変化を肌で感じとれる利点もあるのです。こうした道具には、職人や農家の知恵と技が結集されており、それを使いこなすことでこそ本来の力が発揮されるといえます。

作業マナーに宿る地域コミュニティの結束

- 協力し合う風習が根付く日本の農村

- 山形県の田植え唄などで作業に彩りを添える伝統

- 自然との共生を優先する取り組みが各地に点在

日本の農業では、田植えや稲刈りといった大きなイベントで地域の人々が助け合う習慣が長く続いています。かつては大量の労力を必要とする稲作においては、個人の作業だけでは十分な効率を得られなかったため、互いに手を貸し合うことで乗り切ってきたのです。こうした協力作業は、ただ作業効率を上げるだけでなく、農家同士の結束を強める結果にもつながっています。

山形県の一部地域では、田植えのときに伝統的な田植え唄を歌う風習が受け継がれてきました。この唄は単なる娯楽というより、作業のテンポを整えたり、長時間の単調な動作を飽きずにこなせるようにする工夫でもありました。同じリズムを共有することで、息の合った作業ができるようになり、結果として田植えがスムーズに進むのです。

また、多くの地域で自然との共生を大切にする意識が根付いています。農薬の使用を減らして生き物が棲みやすい環境を保ち、手作業を重視して土の状態や稲の健康を直接確かめながら育成に取り組む農家も存在します。こうした取り組みは作業に手間がかかる反面、土地の恵みを最大限に活かしつつ環境にも配慮した農業を実現するうえで不可欠です。

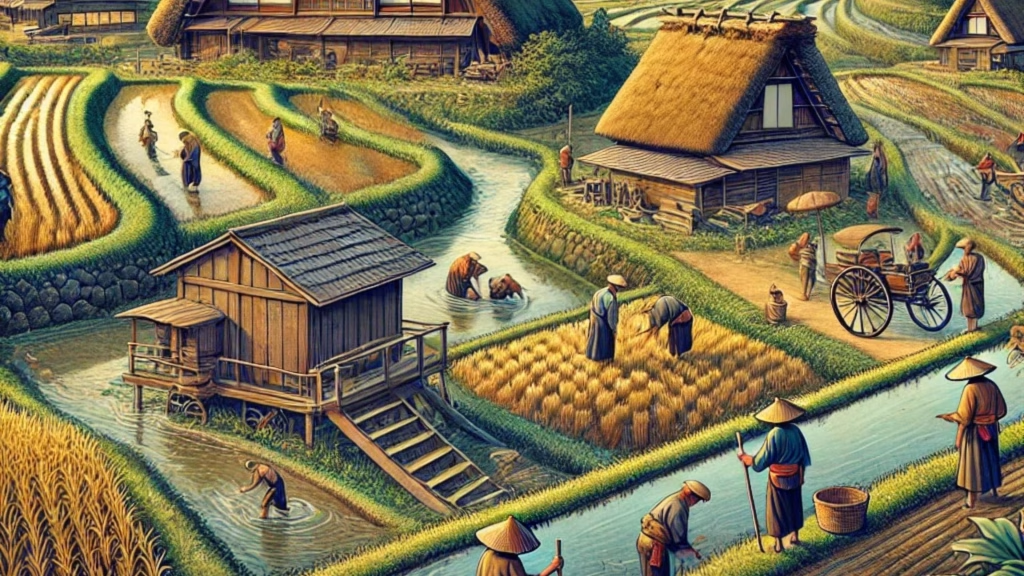

歴史と伝統が息づく農村の知恵

- 水管理や土壌改良に見られる先人の工夫

- 山間部の棚田や風景も農業文化の一部

- 長年の経験を共有することで守られる地域コミュニティ

日本各地では、稲作に適した土地を造り上げるための知恵や工夫が数百年にわたり受け継がれてきました。たとえば山間地帯に広がる棚田は、傾斜地を利用して小さな田んぼを連ねる景観が美しく、日本独自の農業文化を象徴する存在でもあります。棚田では水の流れを巧みに調節し、土が流れ出ないように畦を築き上げるなど、先人たちの技術が惜しみなく注がれています。

これらの技術は、自然災害から農地を守り、安定した稲作を続けるために必要不可欠なものです。年ごとに変化する気候や水量に柔軟に対応できるよう、地域全体が協力して水路の管理や土壌のメンテナンスを行うなど、古くからの知恵が活かされています。

こうした積み重ねは、単なる農作業の効率化にとどまらず、人々の暮らしや文化、そして地域の連帯感を支える大きな柱でもあります。災害時に助け合う仕組みは、日々の互助関係があってこそ円滑に機能するものです。先人が築き上げた伝統技術や知恵を次の世代へ引き継ぐためには、地域コミュニティの継続的な活動と、外部からの若い力の参画が欠かせないのです。

地域ごとに受け継がれる儀礼や行事

- 田植え前の神事や収穫を祝う祭りの存在

- 農村部での行事が地域の誇りと文化を形成

- 新米を楽しむ行事で自然の恵みに感謝

日本の農村部では、田植えや稲刈りといった農作業の節目を祝う祭りや儀礼が行われてきました。たとえば、田植え前に神社で祈りを捧げることで五穀豊穣を願ったり、収穫が終わったあとの祭りでは新米を炊き上げて地域の人々に振る舞うといった風習が根付いています。

こうした行事は単なるお祝いではなく、大変な労力を要する農作業を互いに支え合い、労い合う場としての役割も持っています。踊りや芸能が披露されることもあり、農作業の苦労を分かち合いながら、自然の恵みに感謝する気持ちを表す機会となるのです。

新米を味わう行事では、収穫したばかりのお米を炊き、ふっくらとしたご飯の香りや甘みを皆で楽しみます。このときの喜びは、長期にわたる農作業の努力の結晶を確かめ合う瞬間でもあるため、地域全体が一体となって感慨を分かち合う時間になります。こうした伝統を守ることで、農業文化そのものも引き継がれていくのです。

農業と先端技術の融合が生む新たな展望

- ドローンやセンサーを活用した先進的な農業管理

- 伝統技術との組み合わせで生まれる相乗効果

- 若い世代の参入が地域活性化の鍵に

近年では、農業分野にもITやAIなどの先端技術が取り入れられるようになりました。たとえば、ドローンによる農薬散布やリモートセンシングを活用した生育管理、センサーを用いて土壌データや気象データを逐次取得するといった取り組みが挙げられます。こうした技術は、必要な作業を的確なタイミングで行うことを可能にし、省力化やコスト削減を実現する一助となっています。

一方で、機械では測りきれない繊細な部分もあるため、伝統的な農具や職人技との組み合わせがより重要視されるようになっています。地域の気候風土や土壌の状態を長年の経験によって把握しているベテラン農家の知識は、先端技術では補えない貴重な財産です。それぞれの長所を活かし合うことで、高品質なお米を育てるための新たな可能性が開けているのです。

さらに、若い世代のUターンやIターンの増加によって、地域に新しい視点がもたらされる傾向があります。SNSを使った情報発信や観光体験型の農業イベントの企画など、時代に即したアイデアを取り入れることで、地域経済の活性化だけでなく農業の可能性を広げる取り組みに期待が寄せられています。

多様な農業文化を存分に楽しむためのポイント

- 産地を直接訪れて現地の空気や人々との交流を体感

- 品種ごとの食べ比べで地域ごとの味わいを確認

- 農業体験や祭りへの参加で深まる理解と愛着

日本各地には、地域色豊かな農業文化を体感できる場が数多く存在しています。まずは直売所や産地のイベントを訪れると、その土地ならではの新鮮な農産物に触れるとともに、生産者の方々と直接コミュニケーションを図れるチャンスがあります。食材のこだわりや育成方法など、ガイドブックには載っていないリアルな情報を得られるかもしれません。

お米の食べ比べをしてみるのもおすすめです。品種によって甘みの強さや食感、炊き上がりの香りが驚くほど異なります。地域によっては複数の品種を一度に試食できるイベントもあるため、その個性をしっかりと味わい比べると一層お米の魅力を感じられます。

さらに、農業体験や祭りへの参加によって、地域の人々がどんな思いで稲や作物を育てているのかを学ぶことができます。例えば、実際に田植えに参加すると、泥に足を取られながら一株ずつ苗を植える工程の大変さだけでなく、田んぼの土のにおいや水の冷たさなど五感を通じて農業のリアリティを体感できます。そうした体験があると、普段何気なく食べているお米がいっそう愛おしく感じられるでしょう。

このように、日本各地に受け継がれてきたお米や農具、作業マナーは、その土地の自然環境と人々の暮らしが長い年月をかけて培ってきた文化です。ぜひ機会があれば、地域の農業体験や祭りに参加し、実際に現地を訪れて農村の空気を味わってみてください。

まとめ

日本の農業文化は、地域ごとの風土や歴史に根ざした多様な要素を持っています。お米の品種には、コシヒカリ、あきたこまち、つや姫、ひとめぼれ、ゆめぴりか、ななつぼしなど、それぞれ異なる特徴があり、食感や香りの違いを楽しめます。こうした品種の発展には、地域の気候や生産者の技術が深く関わっています。

農具も地域ごとに異なり、備中ぐわや千歯こき、のぎなど、伝統的な道具が今なお活用されています。作業マナーにおいても、田植え唄や協力作業の文化が根付き、農家同士のつながりを強めています。

近年では、農業の効率化を目的にITやAI技術が導入されつつありますが、伝統技術との融合によって、環境に配慮しながら持続可能な農業を実現する試みも進んでいます。地域の農業文化を深く知るには、産地を訪れたり、お米の食べ比べをしたり、農業体験に参加することが有効です。こうした体験を通じて、日本の農業が持つ歴史や技術、地域の人々の思いに触れ、その魅力を再発見することができます。

| 項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 日本の地域農業の奥深さを感じる背景 | 多様な気候と地形を背景に、地域それぞれで独自の農業スタイルと文化が発達 |

| 全国各地に広がるお米の多様性 | コシヒカリ あきたこまち つや姫 ひとめぼれ ゆめぴりか ななつぼしなど、土地ごとの気候や好みに合わせた品種が存在 |

| 地域ごとに特色を持つ農具の魅力 | 備中ぐわや千歯こき のぎなど、伝統的農具の形状や用途が地域の歴史や風土にしっかりと根付いている |

| 作業マナーに宿る地域コミュニティの結束 | 協力作業や田植え唄などを通じて結束を強め、自然との共生を大切にする精神が受け継がれている |

| 歴史と伝統が息づく農村の知恵 | 棚田や水管理など、長い年月で培われた先人の知恵と工夫が農業と地域を支えている |

| 地域ごとに受け継がれる儀礼や行事 | 田植え前や収穫後の祭り、新米を楽しむ行事などを通じて苦労と喜びを分かち合い、地域の文化と誇りを維持 |

| 農業と先端技術の融合が生む新たな展望 | ドローンやセンサーなど先端技術を導入しつつ、伝統技術や経験を組み合わせることで新たな可能性を開拓 |

| 多様な農業文化を存分に楽しむためのポイント | 現地訪問や品種の食べ比べ、農業体験への参加を通じて地域固有の味わいと人々の暮らしに深く触れ合う |

コメント