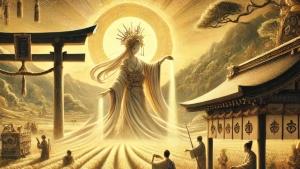

日本神話において、お米は神聖な存在として語り継がれ、特に天照大神が邇邇芸命に授けた稲穂の物語は、稲作文化の起源とされています。この神話的背景は、古来よりお米を単なる食糧ではなく、神々の恵みとして尊ぶ精神を日本人に根付かせてきました。現代では、農業技術が発展しつつも、神話の教えに基づく「自然との調和」が再評価されています。無農薬や有機農法といった持続可能な農業が注目され、自然を尊ぶ神道の思想と共鳴しています。

また、稲作体験を通じた教育も重要視され、子どもたちは田植えや稲刈りを通して自然や文化への理解を深めています。さらに、新嘗祭や収穫祭などの地域行事が、世代を超えて伝統を継承する場として機能し、地域の結束を強めています。お米は過去と未来、自然と人間、地域と世界を結ぶ存在として、神話とともに今後も日本の食文化やライフスタイルを支え続けるでしょう。

お米と日本神話の深い結びつき

- 天照大神と邇邇芸命が示す稲穂の神聖性

- 一粒のお米に宿るとされる七柱の神々への信仰

- 稲作が育んできた日本人の独特な精神文化

- 古代から連綿と伝承される神話的価値観

- お米を中心とする豊かな食文化のはじまり

日本神話において、お米は単なる食料を超えた存在として扱われてきました。とりわけ天照大神が孫である邇邇芸命に授けた稲穂の物語は、稲作が日本の文化と精神を形作る重要な基盤だと再認識させてくれます。一粒のお米に七柱の神が宿るという考え方は、お米を決して粗末に扱わないという日本人特有の敬いの念を育んできました。

古代の人びとは、その稲作を通じて大自然や神々からの恵みを感じ取り、生活全般で感謝の気持ちを表してきました。例えば、春に田に苗を植え、秋に黄金色へと変わるまでの成長を見守る過程は、神話の教えを背景にした神聖な儀式の一端とされました。こうした文化は、現代の私たちの食卓にも受け継がれ、日々の米をいただく際に自然へ対する感謝と畏敬の念を自然に思い出させてくれます。

近代農業技術と神話的価値観の融合

- 無農薬や有機農法の重要性

- 自然との調和を取り戻す取り組みの広がり

- 神道に通じる自然崇拝の精神

- 伝統農法と最新テクノロジーのハイブリッド化

- 安全で高品質なお米づくりへの道筋

現代の農業は、化学肥料や農薬を活用して高い生産性を実現してきましたが、土壌汚染や生態系への影響が懸念されるようになりました。そこで改めて注目されているのが、神道の世界観が示す自然崇拝の精神です。神話からは自然との共生が重視されており、無農薬や有機農法に代表される環境に配慮した方法が次第に広がっています。

具体的には、土壌の微生物や生き物が共存しやすい環境を整え、化学物質に依存しない稲作を実践する地域が少しずつ増えています。こうした農法は、収量を安定的に確保する一方で土壌を再生させ、長期的な視点での豊かな自然環境を保全することに寄与します。さらに、科学技術が進歩したことで、土壌分析や気象データの活用がより正確になり、伝統的な農法と最新テクノロジーの融合も可能になりました。ここには神道が教えてきた「自然を尊び、そこから学ぶ」という精神が深く息づいているのです。

子どもたちへの稲作教育が拓く未来

- 田植えや稲刈りの体験を通じた学び

- 自然と食文化を結びつける食育の大切さ

- 神話を通じて感じるお米の尊さ

- 地域住民と子どもたちの交流が生む世代間の絆

- 次世代が受け継ぐ日本の農耕文化の可能性

子どもたちが実際に田んぼに入り、苗を植えたり収穫したりする体験学習が各地で行われています。この体験はお米がどのように育ち、どんな苦労を経て私たちの食卓に届くのかを学ぶ貴重な機会になります。さらに、天照大神や邇邇芸命の神話を聞きながら稲作を体験すると、一粒のお米に込められた神聖な意味や感謝の気持ちを自然と身につけられるのです。

地域の農家や住民が協力して子どもたちを受け入れ、田んぼでの作業を指導する場面では、世代を超えた交流が生まれます。こうしたふれあいは、神話や伝統行事を通じて培われてきた結束力を再認識させてくれます。未来を担う子どもたちが、お米づくりの大切さと日本の文化的背景を同時に学ぶことは、持続可能な社会づくりにも大きく貢献するでしょう。

地域祭りとお米が結ぶコミュニティの輪

- 新嘗祭や田植え祭に見る豊作への祈り

- 地域住民の連帯を強める行事の力

- お米を通じた文化的アイデンティティの形成

- 子どもたちへの伝承と祭りの意義

- 地域活性化に寄与するイベントの魅力

日本各地には、お米の収穫を祝う収穫祭や神々への感謝を捧げる新嘗祭が存在します。そこでは一年かけて大切に育てられた新米を神前に供え、豊穣をもたらしてくれた自然へ感謝を捧げます。このようにお米は神話に根ざした聖なる糧として扱われ、地域の人びとが祭りを通じて一体感を深める要となってきました。

祭りの準備段階から当日に至るまで、多くの人が協力し合い、伝統芸能や踊りなどを披露します。その過程には、豊作を祝い合いながら互いの繋がりを強める喜びがあります。子どもたちも祭りに参加することで、地域特有の行事や神事を目の当たりにし、お米を通じて築かれてきた文化や歴史を身近に体感するのです。こうした体験が世代を超えて受け継がれることで、地域の活力は絶え間なく循環していきます。

神話の教えが提案する持続可能なライフスタイル

- 一粒のお米を無駄にしない精神

- 環境問題を解決するヒントとしての神道的思想

- お米とともに進化するライフスタイルの多様化

- 農泊やエコツーリズムの実践例

- 神話がもつメッセージの国際的な広がり

神話に見られる「お米には神が宿る」という考え方は、持続可能なライフスタイルを追求するうえで重要なヒントを与えてくれます。お米を大切に扱い、無駄にしないという態度は、食品ロス削減にも通じ、広く環境保護につながる実践的な知恵といえるでしょう。

さらに、自然を尊び、恵みに感謝する神話的価値観は、環境負荷を最小限に抑えた暮らしの在り方を後押しします。農薬や化学肥料を減らした米づくり、再生可能エネルギーの活用、地域資源を生かした観光など、さまざまな領域で新たな取り組みが始まっています。とりわけ、農家に宿泊して田んぼの手伝いをしながら地域文化に触れる農泊や、自然環境を保全しながら体験型観光を楽しむエコツーリズムは、神話が根付いた土地ならではの魅力を再発見するきっかけにもなります。神話に織り込まれた尊いメッセージは、日本だけでなく海外からの旅行者にも新鮮な感動を与え、人と自然との調和を実感できるのです。

お米が結ぶ神話と未来への展望

- 神聖な糧としての稲作が示す永続性

- 近代農業と伝統的価値観の新たな融合の可能性

- 子どもたちへの教育がもたらす文化継承

- 祭りや行事が生み出す地域の活性化

- 世界に向けた発信とお米が果たす役割

日本神話を紐解けば、お米は神々と人間の間を結ぶ神聖な架け橋として古代から尊ばれてきたことがわかります。その精神を受け継ぎながら現代の農業や生活スタイルを見直す動きは、少子高齢化や環境問題など困難な課題が山積する今だからこそ、より一層注目されるべき取り組みといえます。

伝統的な農法と先端技術の融合がもたらす新たな稲作のかたちは、環境負荷を抑えつつ高品質のお米を供給する道を切り開いています。子どもたちへの稲作教育や地域の祭りを通じた文化継承は、神話の精神を次世代へと伝える確かな手段として多くの地域で支持されています。

そして、お米の神話的な尊さを軸に据えた持続可能なライフスタイルの広がりは、国境を越えて注目される可能性を秘めています。日本の食文化や自然観を見つめ直し、神話が伝えてきた「自然との共生」を現代社会に活かすことで、世界各地の環境問題に対しても新しい解決策を提案できるかもしれません。お米という神聖な糧が持つ力は、これからの未来に向けた深いヒントを与えてくれるのです。

まとめ

本記事では、日本神話におけるお米の神聖性と、それが日本の文化や農業に与えた影響について考察しました。天照大神が授けた稲穂の神話をはじめ、お米には七柱の神が宿るとされ、日本人の精神文化を形作る大きな要素となっています。現代の農業においても、持続可能な栽培方法が模索され、無農薬・有機農法など神道的な自然崇拝の思想が反映されています。

また、子どもたちへの稲作教育は、農業の実践だけでなく、食の大切さや自然への感謝を学ぶ場となっています。地域の祭りや行事を通じて、お米に対する信仰と文化が次世代に受け継がれ、地域コミュニティの活性化にもつながっています。こうした動きは、日本の伝統を守りながら、世界的な環境問題への対応としても意義深いものとなるでしょう。お米は、神話と現代をつなぐ象徴的な存在として、日本の未来においても重要な役割を果たし続けます。

| まとめ項目 | 内容 |

|---|---|

| お米と神話の結びつき | 天照大神や邇邇芸命の物語を通じてお米が神聖視されてきた背景 |

| 近代農業と伝統的価値観 | 無農薬や有機農法などを取り入れることで自然との調和を重視する動き |

| 食育と子どもの体験 | 田植えや稲刈りを通じて次世代が学ぶ感謝の心と文化理解 |

| 地域祭りの役割 | 新嘗祭や収穫祭が地域の絆を強め文化を次世代に伝える機会になる |

| 持続可能な未来への提案 | 神話が示す自然崇拝の精神が環境意識や暮らしの在り方を支える |

| 世界への広がり | 農泊やエコツーリズムを通じて海外からの関心が高まり国際交流にも寄与する |

コメント