日本神話では、お米は神々から授けられた特別な恵みとされ、豊かな農耕文化の発展に欠かせない存在として描かれています。伝承によれば、太陽の女神・天照大神が孫である邇邇芸命に稲穂を授け、「天孫降臨」を通じて日本へ稲作をもたらしたとされ、この物語が稲作の始まりと位置づけられています。お米は、豊穣や神聖性の象徴とされ、一粒に七柱の神が宿るという信仰のもと、神道の儀式や祭りで重要視されてきました。新嘗祭や田植え祭などの行事を通じ、神々への感謝と自然との調和が祈念され、こうした伝統は現代においても日本人の生活や精神文化に深い影響を与えています。神話とともに受け継がれるお米への思いや信仰は、日本文化の歴史と未来をつなぐ根源的な柱として、今なおその神秘的な力を感じさせるものとなっています。

日本神話におけるお米の起源

- 稲作の始まりを告げた天照大神の恵み

- 邇邇芸命が地上にもたらした稲穂の意義

- お米がもつ神聖性と日本人の生活基盤への浸透

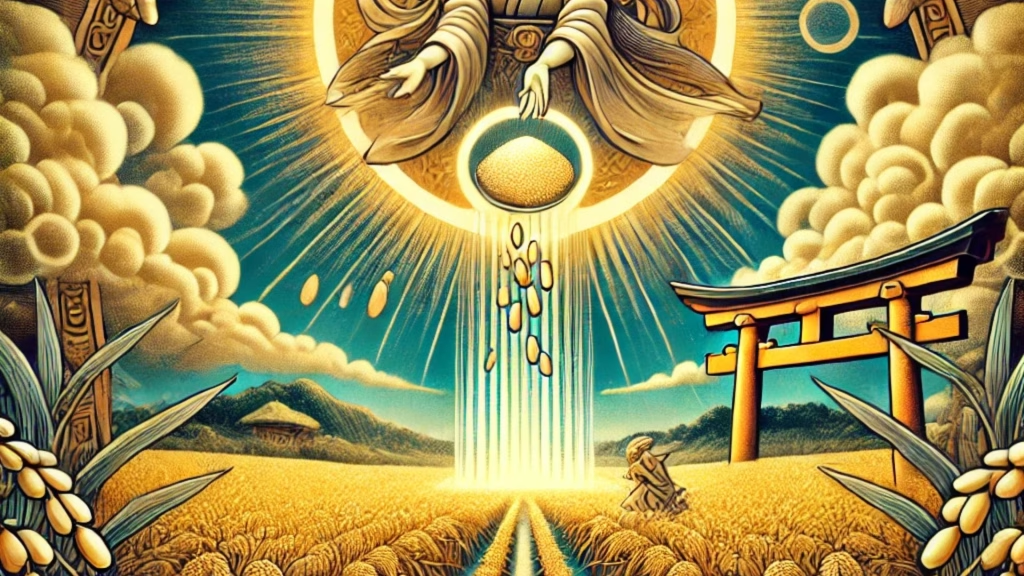

日本神話で語られるお米の起源は、天照大神が孫である邇邇芸命(ににぎのみこと)を地上に降ろす際に稲穂を授けたことに端を発します。この「天孫降臨」の物語は、日本の農耕文化において非常に重要な役割を果たしてきました。邇邇芸命は、この稲穂を持って地上へ下り、人々に稲作の技術と恩恵を広めました。

さらに、太陽の女神である天照大神がもたらした稲穂には、神々の力と祝福が宿ると考えられ、その一粒一粒が貴重な「命の糧」として大切に扱われてきました。こうした神聖な位置づけが、日本人の生活様式や信仰心、そして季節の行事に密接に結びついているのです。

お米が持つ象徴的な意味と神道の関わり

- 豊穣の象徴としての稲穂の存在

- 新嘗祭や田植え祭などの神道儀式とお米の役割

- 神社や宮中行事に見る稲作文化の深い根

お米は日本神話の中で、豊穣を象徴する特別な存在として長く語り継がれてきました。稲が見せる美しい実りの風景は、神々の恩恵と自然の恵みを映し出すものであり、日本各地で行われる神道の儀式に深く根ざしています。

例えば、新嘗祭は収穫したての新米を神々に奉り、国の安泰と人々の幸せを祈る大切な行事として古来より行われてきました。この祭りは宮中はもちろんのこと、全国の多くの神社でも執り行われ、五穀豊穣への感謝の念を新たにする場となっています。また田植え祭や収穫祭においては、田植えの過程や刈り取った稲穂を神々に奉納し、収穫の喜びを分かち合うのです。こうした儀式の数々が、お米と人々との深い結びつきを象徴しています。

「七柱の神様」が宿るとされるお米の神秘

- 一粒のお米に宿る七柱の神々

- 自然の要素が織りなす稲作の調和

- ご飯粒を残さない文化的背景と感謝の心

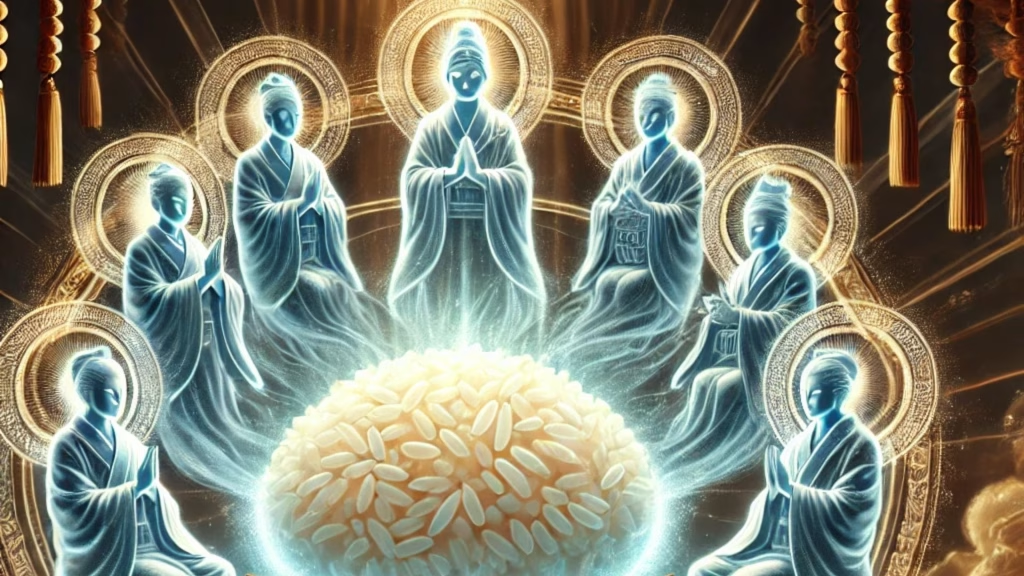

日本には、一粒のお米に「七柱の神様」が宿るという興味深い伝承があります。水、土、風、虫、太陽、雲、そして作り手を守護する神々が、それぞれ稲作の過程を支え、豊かな収穫をもたらすと考えられてきました。四季折々の気候変化がはっきりしている日本においては、稲作を成功させるために多様な自然の要素との調和が欠かせません。

この考え方は、一粒のお米を粗末に扱わないという日本人の食文化にも強く反映されています。茶碗にご飯粒を残さずに食べることや、こぼれた米粒を大切に拾う習慣は、お米が単なる栄養源ではなく、神々から授かった貴重な力の結晶と認識されてきたからこそ育まれたものです。こうした信仰とマナーは、現代にも深く根付いており、私たちの生活に繊細な敬意をもたらしています。

神々への感謝と祭りの多彩なかたち

- 稲穂や新米を奉納する多彩な収穫祭

- 五穀豊穣を祈願する稲荷神信仰

- 地域ごとに異なる行事の多様性と神話の共有

お米を神々に奉納する祭りは、新嘗祭や収穫祭にとどまらず、日本各地で多種多様な形で行われています。たとえば、稲穂を神輿に飾って練り歩く祭りや、収穫した稲を使った御神酒を奉納する風習など、土地ごとに特色ある祭事が受け継がれているのです。

加えて、稲荷神は稲作のみならず、商売繁盛や家内安全などにもご利益があるとされ、日本全国に数多くの稲荷神社が鎮座しています。このように、お米は生活の基盤であると同時に、人々が様々な願いを神々に託す象徴としても機能してきました。地域差があるとはいえ、根底には「神々の恵みに対する感謝の思いを共有する」という日本神話由来の精神が流れているのです。

お米が現代文化に与える影響と神話の継承

- 神話の視点から見る米食文化の重要性

- 皇室行事として続く新嘗祭と天皇陛下の役割

- 地域の祭りと伝統芸能が織り成す継承の力

現代の日本人にとって、毎日の食卓に欠かせないお米はもはや当たり前の存在かもしれません。しかし、その由来を日本神話の世界観と照らし合わせると、一杯のご飯に対して抱く感覚もまた変わってくるのではないでしょうか。神々から授かった尊い食物という認識があればこそ、米作りへの感謝や自然への配慮の精神が育まれ続けてきました。

さらに、皇室においては、新嘗祭が特に重要な行事とされています。天皇陛下が、その年に刈り取られた新米を神々に供えて国全体の平安と豊かさを祈るというこの祭りは、天照大神の意志や天孫降臨の物語を色濃く継承しています。また、各地で行われる秋祭りや地域の伝統芸能には、先祖から伝わる神話的要素が息づいており、世代を越えて日本人の心に影響を与え続けているのです。

日本神話を通して見るお米の未来

- 近代農業技術と神話的価値観の融合

- 環境を守りつつ子どもたちに伝える稲作の意義

- 神話から学ぶ持続可能なライフスタイル

高度な農業技術が進歩した現代においても、「稲作は神々からの恵み」という考え方は、人と自然との調和を取り戻すうえで重要な道標となります。化学肥料や大量生産に偏りがちな時代だからこそ、自然との共生を大切にする古来の知恵を今一度見直す必要があります。

例えば、無農薬栽培や有機農業など、環境保全と品質向上を両立させようとする動きが広がっているのも、その一例といえるでしょう。神々が宿るとされるお米を育てる以上、自然の循環を壊さずに生産を維持していく取り組みこそが、本質的な豊かさをもたらすはずです。また、子どもたちに田植えや稲刈りを体験させる教育活動は、単に農作業を学ぶだけでなく、先人の知恵や神話の重みを肌で感じ取る貴重な機会でもあります。

日本神話が照らすお米の本質

- 神々との結びつきを再確認する大切さ

- 稲穂に託される先祖の思いと歴史の重み

- 自然と共に生きる未来への希望

日本神話の世界では、お米は単なる食糧ではなく、神々が地上に授けた尊き贈り物として描かれてきました。天照大神をはじめとする数多くの神々が関与する物語は、稲作と日本人の生活がいかに深く結ばれているかを示す証といえるでしょう。

金色に輝く稲穂の風景は、その美しさと同時に、人々の勤勉と神々の祝福が長い歴史をかけて積み重なった結果でもあります。ご飯を口にするときに感じる安心感や幸福感は、古来より受け継がれてきた神話の精神と無縁ではありません。神々とのつながりを意識しながら自然と調和して生きていく姿勢は、グローバル化や多様化の進む現代社会においても大切な価値観として存続していくはずです。

私たちが一粒のお米に込められた思いを心に留め続ける限り、神話の教えは未来へと確かな希望を灯し続けるでしょう。古代から現代に至るまで培われてきた豊かさと感謝の心は、これからの時代にも変わらず日本文化を根底から支えていくに違いありません。

まとめ

お米をめぐる日本神話の数々は、神々が人々に託した豊穣と恵みの物語として受け継がれてきました。天照大神が授けた稲穂は、国の礎となる稲作の象徴であり、新嘗祭をはじめとする神道の儀式を通じて、豊作への祈りや神々への感謝の念が色濃く表現されています。一粒に宿る七柱の神々を敬うことで、お米は単なる食料にとどまらず、神聖な存在として扱われてきました。こうした神話と伝統的な祭りの背景を知ることで、日本の食文化と自然観、そして人々の精神性を改めて深く理解するきっかけとなるでしょう。

| 見出し | 要点 |

|---|---|

| 日本神話におけるお米の起源 | 天照大神が邇邇芸命に稲穂を授けた「天孫降臨」によって日本の稲作が始まる |

| お米が持つ象徴的な意味と神道の関わり | 豊穣の象徴としてのお米と神道の儀式、新嘗祭などの祭りでの重要性 |

| 「七柱の神様」が宿るとされるお米の神秘 | 一粒に宿る七柱の神々、自然と調和しながらお米を育てる意味合い、一粒を粗末にしない文化 |

| 神々への感謝と祭りの多彩なかたち | 稲荷神信仰や地域ごとの収穫祭・田植え祭など、多様な形で行われるお米奉納の儀式 |

| お米が現代文化に与える影響と神話の継承 | 皇室の新嘗祭や各地の収穫祭など、現代社会でも続く儀式によって神話と食文化が結ばれている |

| 日本神話を通して見るお米の未来 | 高度化する農業技術と神話的価値観の融合、次世代への教育や環境への配慮の必要性 |

| 日本神話が照らすお米の本質 | お米が神々から託された恵みであり、自然との調和や感謝の心を育む日本の根源的な文化的価値を象徴 |

コメント