日本の米農業は、土地の風土や歴史、そして地域文化と濃密に結びついてきた営みです。四季折々の自然の恵みや先人たちの知恵を取り入れながら育まれてきた米作りは、単なる農作物の生産活動にとどまらず、地域コミュニティのきずなや伝統行事、さらに経済的な基盤をも支えてきました。本記事では、日本各地の特色ある米農業が地域の人々の暮らしや文化をどのように支えてきたのか、またなぜコメ農家の多くが厳しい経済状況下でも米作りを続けているのかといった視点から、米と地域社会の深い関係性を多角的に探ります。さらに、ブランド米の開発や観光との連動など、新たな挑戦にも焦点を当てていきます。多面的な視点を通して、日本の米農業が持つ豊かさや未来への可能性を一緒に感じ取っていただけると幸いです。

地域の気候や風土を映し出す日本の米作り

- 地域の気候・地形や土壌条件に合わせた品種選び

- 寒暖差や雪解け水などがもたらす質の高い米の育成

- 棚田など土地の特徴を生かした伝統技術

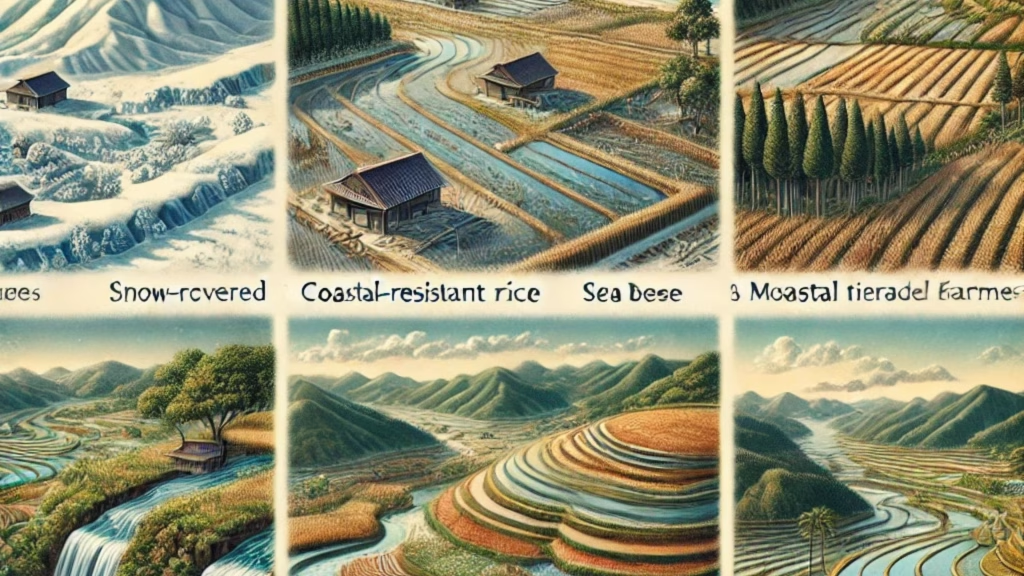

日本は南北に長く、海に囲まれた地理的環境ゆえに、各地で多種多様な気候と地形が見られます。そのため、米作りにおいても地域ごとに最適な品種が存在します。東北地方では、日中と夜間の寒暖差が大きく、さらに大地を潤す清冽な雪解け水に恵まれています。そのおかげで粘りや甘みの強い米が育ちやすく、全国的にも高評価を得る産地が多いのです。一方、温暖な九州や四国などでは、高温に適応しつつ、しっかりとしたうまみを維持できる品種が選ばれています。米作りは土壌や水質に加え、地域の伝統的な技術や気候条件によって多様性を帯びるため、それぞれの産地の味わいには個性がはっきりと表れます。

また、棚田を巧みに活用する地域もあります。山間部に広がる階段状の棚田では、自然の地形を利用して水をコントロールし、効率よく稲を育てる技術が古くから受け継がれてきました。水資源が限られる一方で、山の湧き水や雪解け水は豊富です。そうした自然の恩恵を上手に取り込みながら、米の成長に必要な要素をバランスよく与えているのです。こういった風景は日本の原風景としても親しまれ、多くの人々にとって心のよりどころになっています。

地域内ネットワークがもたらす協力体制の力

- 農協などの組織による技術指導と共同販売

- 農家同士の情報交換やリスク分散の仕組み

- 自然災害時の助け合いと防災意識の共有

米農業を続けるうえで、農協(JA)などを中心とした地域の協力体制は欠かせません。農協は肥料や農薬、機械などの共同購入や流通販売ルートの整備、さらに技術指導などを行い、農家個々の負担を軽減しています。こうした連携によって、農家は栽培にかかるコストを抑えながら、安定した販路を確保することができます。加えて、新しい品種や先進的な栽培方法の情報がスムーズに共有されるため、地域全体の米品質向上にもつながっています。

自然災害や予期せぬ経済状況の変化が起こった場合にも、地域内のネットワークが強いほど早期対応が可能です。たとえば台風の通過で大きな被害が予想されるときは、あらかじめ地域内で排水対策やハウスの補強などを協力して行うことにより、被害を最小限に留められます。災害後の復旧作業でも、互いの農地や設備の点検を手伝い合う光景が多くの地域で見られます。このように、共同体としての結束が強いと、市場の変動や天候不順などのリスクにも柔軟に対応できるのです。

地域の文化を彩る米の存在意義

- 豊作を祝う祭りや年中行事での米の役割

- 冠婚葬祭や宗教的行事の供物としての意味合い

- 地域コミュニティをつなぐ食糧以外のシンボル性

日本各地には、米が大きな役割を担う祭りや行事が数多く存在します。たとえば秋の収穫祭では、米を神前に供え、今年一年の恵みに感謝する風習が根強く残っています。こうした行事は、単に豊作を祝うだけではなく、共同で祭りを準備し参加することで地域の人々の結束を深める機会にもなります。米という作物が、精神文化や信仰とも結びついている証といえるでしょう。

さらに、米は冠婚葬祭でも欠かせない存在です。結婚式や法事などで、米や餅をお供えする習慣は古来から日本各地に根付いています。地域によっては行事の際に必ず米料理を振る舞う風習があり、ゲスト同士の交流や地域のアイデンティティ形成に大きく貢献してきました。食糧としての役割だけでなく、地域の絆を強める心の支えとしても機能しているのです。

経済基盤としての米農業と地域活性化の可能性

- 地域経済を支える主要産業としての米作り

- 観光産業や伝統行事との組み合わせによる相乗効果

- 直売所やネット販売を活用した収益拡大

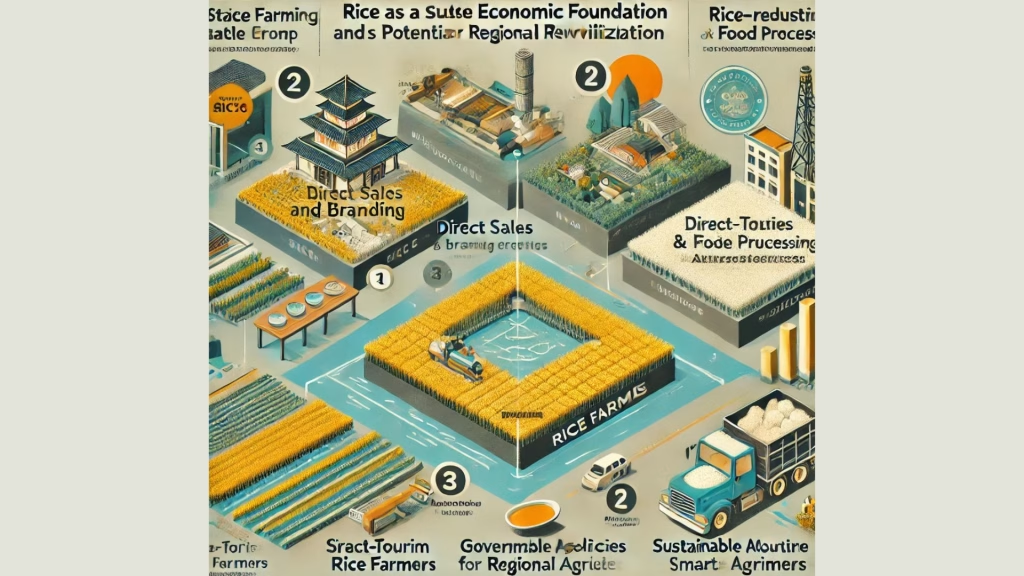

多くの地域において、米農業は経済基盤の中核を成しています。特に地方では、長い伝統を持つ農家が多く、地域全体の雇用創出にも大きく寄与してきました。また、地域を訪れる人々が、田植えや稲刈りといった季節ごとの体験を求めて足を運ぶことで、農業と観光が結びつく事例も増えています。地元の農家が自分たちの圃場を開放し、都市部からの来訪者が農作業を体験するプログラムを実施するなど、実際に農家と交流しながら米文化や自然の豊かさを学ぶ機会が生まれています。こういった体験を通じて、参加者は米に対する理解を深め、その地域を応援したいという気持ちを抱くようになるのです。

さらに、直売所やネット販売を活用することにより、米の新鮮さや産地の魅力を直接消費者に伝えられる環境が整いつつあります。生産者が自らの想いやこだわりを発信し、消費者からのフィードバックを得ながら品質向上に取り組めるのは、これまでにないメリットです。卸売市場を経由するよりも高い収益を得られる場合が多いため、地元での加工品開発や飲食店とのコラボレーションなど、地域を活性化させる幅広い連携も期待されます。

多様な農業経営形態がもつ強みと地域社会との結束

- コメ農家の約95%が赤字でも続ける背景にある精神的・文化的要素

- 地域の結束や先祖から受け継いだ土地を守る使命感

- 危機管理と技術共有のためのコミュニティ形成

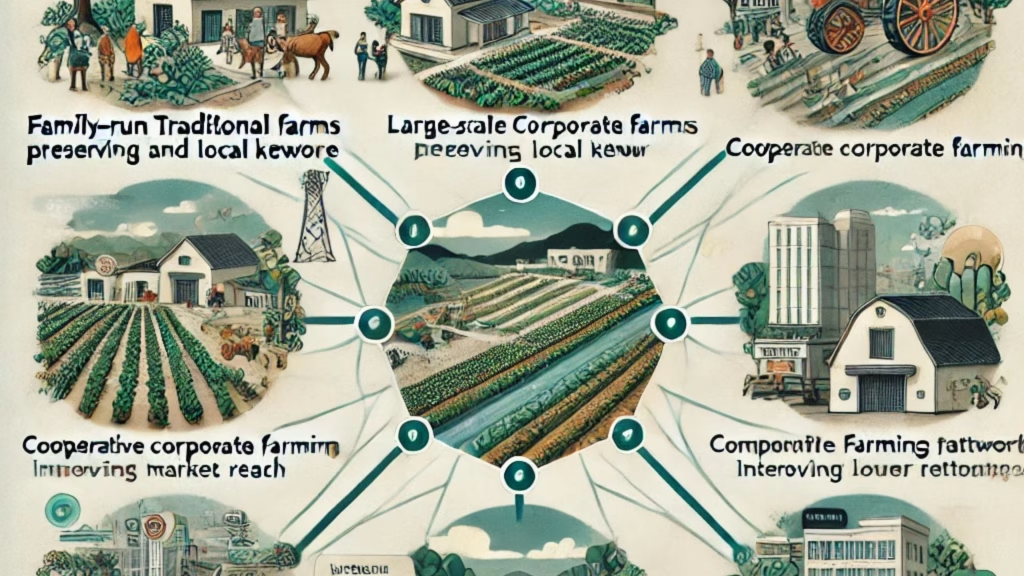

日本の米作りを支える農家の多くは、経済面で困難を抱えながらも、営みを続けています。データ上では、コメ農家の95%が赤字経営といわれるほどシビアな実態があるにもかかわらず、なぜ続けるのかと問われれば、そこには経済的合理性を超えた要因が隠されています。一例として挙げられるのは、先祖から受け継いだ土地を守るという強い使命感です。田畑を子や孫の代まで継承していくことが、家族の誇りであり、地域のアイデンティティそのものでもあります。

また、地域社会に根ざしたコミュニティの存在も大きな支えになっています。農家同士が互いに助け合い、災害時には復旧を手伝う、もしくは肥料や種籾の共同購入などを行うことでコストを抑えるなど、さまざまな形でリスクを分散しています。このような地域密着型の結束力は、自然環境や市場の変動という大きな不確定要素に立ち向かうときに重要な役割を果たしているのです。地域のつながりが生き生きとしているからこそ、農家は厳しい状況を乗り越える勇気を持ち続けられます。

ブランド米に見る地域性の活用と未来への展望

- 地域の気候風土に合わせたブランド米の開発

- 産地直送やオンライン販売による付加価値創出

- 環境に配慮した持続可能な農業への進化

現在、全国各地でブランド米の開発が進んでいます。地元の土壌や水質、気候を丹念に調べ上げ、それに最適な品種を選定することで、唯一無二の味わいを目指す動きが加速しています。こうしたブランド米は、単なるラベル付けではなく、研究や技術革新を積み重ねた結果誕生するものです。生産者は試行錯誤を重ねながら、気象条件や土壌成分に合わせた施肥のタイミングや量、栽培管理の方法などを細やかに調整していきます。

オンライン販売の普及も、ブランド米の魅力を広げる大きな原動力です。生産者自身が商品を直接送り出すことで、消費者に作り手の熱意や地域のストーリーを伝えられるようになりました。たとえば動画や写真を用いて圃場の様子を紹介しながら、新米の季節には出荷前の田んぼの状況をリアルタイムで知らせるなど、双方向のコミュニケーションが生まれています。それによって、消費者はより安心して購入でき、農家はブランド力を高めやすくなるのです。

また、近年は無農薬や有機栽培に取り組む生産者も増えており、環境に配慮した持続可能な農業の実現が注目されています。自然との共生を重視することで、地域の土壌や生態系を守り、次の世代へと豊かな田園を残すことにもつながります。ブランド米という形で地域の資源を最大限に活かしつつ、持続可能性を追求する動きは、日本の農業が今後さらに発展していく鍵になるでしょう。

農業を続ける理由が生む地域アイデンティティの保護

- 経済的な収支だけでなく文化や感情に根ざした継続意識

- 先祖代々の歴史を引き継ぐことがもたらす誇り

- 地域文化を未来へつなぐ選択としての農業

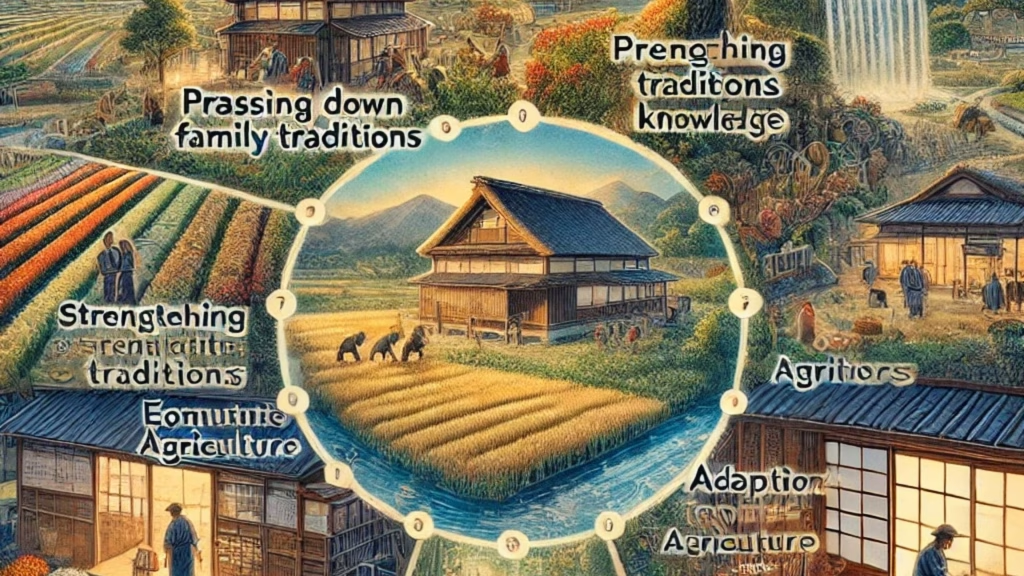

近年、「コメ農家の赤字でも農業を続ける理由」として、単に利益を追求するだけでは測りきれない要素の重要性が強調されています。具体的には、家族や地域の歴史を守るという感情的・文化的な要素が大きなモチベーションとして作用しています。田んぼや畑は先祖代々の財産であり、子孫に引き継ぐことが責務であると考える人も少なくありません。そうした思いが、「儲からないからやめる」という選択肢を避ける一因になっているのです。

農業の継続は、地域のアイデンティティにも深く関わります。米作りが盛んな地域では、四季折々に行われる田植えや稲刈り、収穫祭などが観光資源になるだけでなく、地域住民の生活リズムや行事と結びついています。こうした流れが長い年月を経て確立されたからこそ、その土地ならではの風習や文化が育まれてきました。もし、農業が衰退してしまえば、これらの行事や独特の風景は失われ、地域が持つ固有の魅力も薄れてしまいます。継続すること自体が、地域を守り支える大切な選択肢なのです。

まとめ

日本の米農業は、地域が持つ気候や風土の個性を映し出し、その土地ならではの品種や栽培技術を育んできました。農協やコミュニティの協力体制が力を発揮することで、生産効率の向上や災害時のリスク軽減を可能にし、地域社会を支える大きな柱となっています。祭りや行事、冠婚葬祭など文化的側面とも深く結ばれており、米は食糧としてだけでなく精神的なシンボルとしても愛され続けています。

経済面においては、地域の重要な収入源としての役割を果たし、ブランド米の開発や観光との連動を通じて地域活性化へ大きく寄与しています。多くのコメ農家が赤字経営に甘んじながらも米作りを続ける裏には、先祖から受け継いだ土地を守りたいという強い思いや、地域コミュニティのきずなを重んじる姿勢が存在します。そうした精神的・文化的な要素が、米農業と地域社会を揺るぎない存在へと導いているのです。

今後は、より環境に配慮した栽培方法や有機農業が注目され、ブランド戦略を含めた多面的な取り組みが加速するでしょう。オンライン販売を活用することで、全国の消費者へ直接米を届ける体制が整い、生産者と消費者とのコミュニケーションがさらに深まる可能性もあります。米という作物を中心に地域の魅力や文化をアピールすることで、農業の魅力を次世代へとつなぎながら、土地の伝統を守り続ける道筋が開けるはずです。

日本の米農業は、自然、文化、人々の思いを一つに束ね、地域そのものを支える大きな力として脈々と続いています。私たちが日々の食卓で味わうお米一粒の向こうには、土地の息吹や先祖の知恵、そして農家の粘り強い努力が存在します。その存在意義を改めて感じ、地域と農業のこれからを一緒に考えていきましょう。

| 見出し | 要点 | 具体的内容 |

|---|---|---|

| 地域の気候や風土を映し出す日本の米作り | ・地域の気候や土壌条件に合わせた品種選び ・寒暖差や雪解け水などが質を向上 ・棚田を活かした伝統技術 | 棚田や雪解け水を含む自然環境を最大限に活かして稲を育てることで、高品質かつ多彩な味わいの米が生まれ、地域それぞれの特色と結びつきながら日本の食文化を支えている。 |

| 地域内ネットワークがもたらす協力体制の力 | ・農協などの組織を中心としたサポート ・農家同士の情報交換とリスク分散 ・災害時の助け合いと復旧支援 | 肥料や農薬などの共同購入や販売ルートの整備に加え、災害時の連携も重要な役割を果たし、コミュニティ全体が協力することで地域の安全と農業継続に寄与している。 |

| 地域の文化を彩る米の存在意義 | ・秋の収穫祭や年中行事での重要性 ・冠婚葬祭などの宗教的行事との関わり ・食糧を超えたシンボルとしての役割 | 祭りや儀礼において米を供えることで、人々は豊作への感謝や先祖への想いを共有し、地域コミュニティのきずなを深める。米は食を超えた文化の担い手となり、多くの伝統行事を支えてきた。 |

| 経済基盤としての米農業と地域活性化の可能性 | ・地域を支える主要産業 ・観光との連動による相乗効果 ・直売所やネット販売での収益拡大 | 地域の雇用創出やブランド力向上に寄与し、観光客を誘致する稲作体験などで交流の機会が増大。直接販売により高付加価値を得やすくなり、地域経済を強化する取り組みが進展している。 |

| 多様な農業経営体がもつ強みと地域社会との結束 | ・赤字でもやめない背景 ・先祖からの土地継承とコミュニティ ・相互扶助によるリスク軽減 | コメ農家の大半が赤字でも営みを続ける理由に、強い地域愛や家族の誇りが含まれている。農家間の情報共有と助け合いがリスクを軽減し、地域社会の存続に重要な役割を担っている。 |

| ブランド米に見る地域性の活用と未来への展望 | ・地域に適応した品種開発 ・産地直送やオンライン販売による付加価値 ・環境に配慮した持続可能な農業 | 土壌や気候に合わせたブランド米の開発が進み、生産者が直接消費者とつながることで地域の魅力を伝えやすくなる。無農薬栽培などへの取り組みが広がり、持続可能な農業モデルが求められている。 |

| 農業を続ける理由が生む地域アイデンティティ | ・経済的側面を超えた文化的要素 ・歴史や風習を守ることの意義 ・地域文化を未来へつなぐ選択 | 先祖代々の土地を守る使命感や地域行事の継承など、農業の継続が地域のアイデンティティを支えている。文化と感情に根ざした営みが、地域の活力と誇りを保ち続ける源泉となっている。 |

コメント