この文章では、米農家が環境保全とサステナブルな農業をどのように進めているかを取り上げています。家族経営が多い背景から、地域固有の自然や文化と調和しつつ、不耕起農法やふゆみずたんぼなど多角的な手法を導入し、水や土壌への負荷を低減しています。さらに、AIやドローンなどのスマート農業技術を活用して化学物質の使用量を抑える工夫も進み、みどりの食料システム戦略や国際認証を通じた支援が広がることで、未来へ向けた持続可能な農業の道が切り拓かれていることをまとめています。地域社会との連携やブランド化による付加価値向上もポイントとして述べられ、農家と消費者がともに好循環を築く姿が鮮明に描かれています。こうして、環境に配慮した米作りが、多面的な恩恵をもたらすプロセスがわかります。

大きく息づく米農家の環境保全への意識

- 米農家が環境保全を意識する背景

- 家族経営による地域との強い結びつき

- 生態系との共存を目指す農業の重要性

日本の米農家は、古くから四季折々の気候と豊かな自然の恵みを受けながら米作りに励んできました。丹精込めて育てられる稲は、多くの国民にとって主食となり、日々の食卓を支えてきた歴史があります。しかし、近年では気候変動や生態系の変化など、さまざまな課題が浮上しているため、環境保全を強く意識した米作りが求められるようになりました。特に家族経営が多いという特徴は、地域の伝統や文化を重んじながら、その土地固有の自然環境を守る姿勢を貫くうえで大きな強みになっています。

地域の自然環境と調和し、そこに棲む生き物たちと共存するために、農薬の使用量を最小限に抑えたり、有機肥料を活用した土づくりに励んだりする農家が増えています。こうした取り組みは、次世代に良好な農地を受け継ぐと同時に、環境そのものの再生力を高めることにもつながります。大切に培われてきた農家の知恵と経験が、新たな環境保全型農業の土台を支えているのです。

サステナブルな水田づくりの多角的試み

- 効率的な灌漑技術による水資源の保護

- 冬期の水田利用による生物多様性の向上

- 不耕起農法や輪作で土壌を守る取り組み

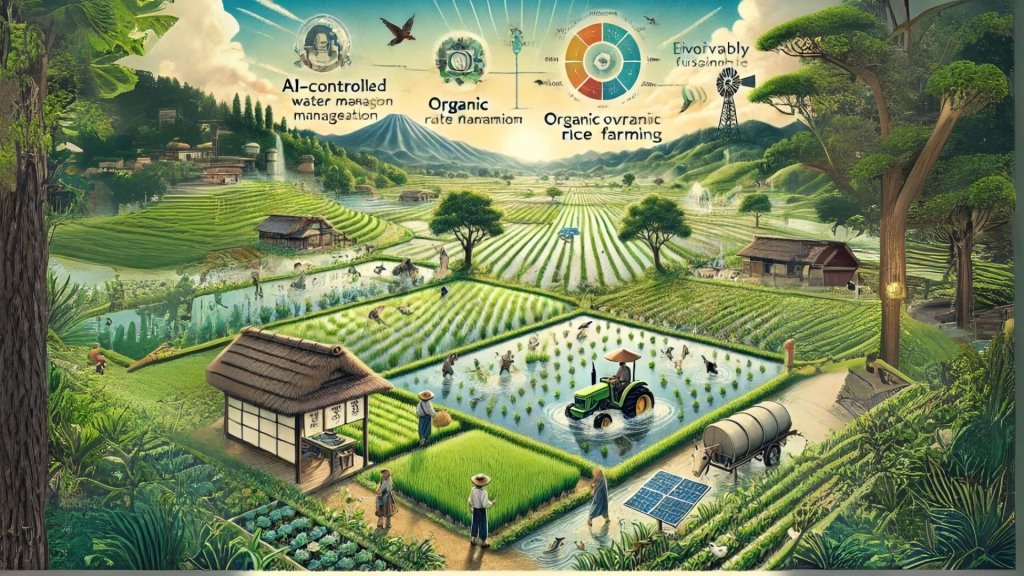

稲作は大量の水を必要とするイメージが定着していますが、近年は「点滴灌漑」や「スマート灌漑システム」と呼ばれる先進技術を導入することで、水資源を効率的に管理する動きが進んでいます。これまで1kgの米を生産するために数千リットル単位の水が使われていましたが、適切な技術とノウハウを導入することで、大幅に使用量を削減できる可能性が見込まれています。

また、冬期の水田に水を張る「ふゆみずたんぼ」という手法も注目されています。渡り鳥などの野生生物にとって貴重な休息地となるこの方法は、地域に多彩な生物が集まるきっかけを生み出し、生態系を豊かにしてくれます。具体的にはコウノトリやトキ、タゲリなど希少種の飛来が増え、農業地帯そのものが自然保護の拠点として機能するのです。そうした取り組みは、単に環境に良いだけでなく、消費者に対して価値あるブランド米としてのアピールにもつながります。

さらに、不耕起農法を導入することで、土壌中の微生物や有機物を活発にし、土の健康状態を長期的に保つことができます。輪作やカバークロップ(被覆作物)を導入すれば、病害虫の発生を抑えながら土壌に多様な栄養分をもたらすことが可能です。これらの総合的な工夫によって農薬や化学肥料の使用を減らし、環境負荷を最小限に留める道が開けてきています。

地域社会とつながる米づくりのメリット

- 地域コミュニティとの交流が生む相乗効果

- ブランド化による付加価値向上と観光振興

- 環境保全型の米がもたらす消費者の安心感

日本の米農家は、家族経営が多いという特徴を活かして、地域社会と深く結びつきながら持続可能な農法を実践しています。祭りや行事を通じた地元の人々との交流はもちろん、都市部の消費者との体験型ツアーや農業イベントなどを積極的に行うことで、地域の魅力を広く発信している事例もあります。

棚田が広がる地域では、その美しい景観そのものが観光資源として注目を集めており、訪れた人々が農作業を手伝いながら、田んぼの役割や環境保全の大切さを学ぶ機会を提供することも少なくありません。こうした体験は、消費者にとっても価値ある思い出になるだけでなく、環境に配慮した米づくりへの理解を深める助けとなっています。

さらに、環境保全型の米は「安全・安心な食材」として高い評価を受けやすく、付加価値を生み出しやすいのが特徴です。消費者がより環境に配慮した商品を選ぶ流れが加速するなかで、農家が地域の特性を活かしたブランド米を開発すれば、市場の需要とマッチしやすくなります。地域の文化や自然を守りながら経済的な効果を得ることは、農家だけでなく地域全体の活性化にも寄与するのです。

スマート農業とテクノロジーの導入で広がる可能性

- AIやIoTを用いた精密農業の実践

- ドローン散布による省力化と効率化

- サステナブル肥料とデータ解析の融合

農業分野にもデジタルトランスフォーメーションの波が押し寄せています。なかでも「スマート農業」と呼ばれる、AIやIoTを活用した新たなアプローチが注目を集めています。具体的には田んぼに設置したセンサーから土壌水分や気温、日射量などの情報をリアルタイムで収集し、クラウド上に送ることで最適な灌漑や施肥を行う仕組みが整えられています。

また、ドローンを活用した農薬散布や肥料散布は、広大な作付面積を短時間で効率的にカバーでき、環境負荷の低減にも寄与します。ピンポイントで薬剤を散布できるため、化学物質の使用量を最小限に抑えることが可能です。AIによる画像解析を組み合わせれば、病害虫の発生状況を早期に把握し、被害が広がる前に対策を講じることもできます。

さらに、環境負荷を抑えたサステナブル肥料を活用しながら、データ解析を組み合わせることで、土壌の栄養バランスを綿密に調整する取り組みも進みつつあります。有機肥料や微生物資材を適切に投入すれば、土壌そのものの再生力を引き出しながらも高い生産性を維持できる可能性があります。このようなスマート農業の発展によって、環境保全と収量向上を両立する新しいモデルが生まれようとしているのです。

今後の展望と持続可能な未来

- みどりの食料システム戦略がもたらす支援と変革

- 国際的な認証制度の広がりと海外との連携

- 消費者の選択が支えるサステナブルな農業

日本国内では、政府が掲げる「みどりの食料システム戦略」により、有機農業や環境保全型農業を選択する農家に対して補助や研修プログラムの拡充が期待されています。こうした政策支援は、農家が最新技術を導入したり、新しい肥料や農法を試したりする際のハードルを下げるのに有効です。また、若い世代が農業に参入しやすくなるよう、スマート農業に関連する知識や設備を普及させることも大きな課題となっています。

国際的には、米国で導入されているSSAP(サステナビリティ認証プロトコル)など、持続可能な農業の基準を満たしているかを第三者が評価する仕組みが浸透し始めています。この動きは、生産者が客観的に評価されることで、海外市場での信頼性を高めるだけでなく、国内外の農家同士が技術やノウハウを共有し合う土台づくりにも役立ちます。環境配慮の概念は国境を越えて広がり、やがては世界規模での食料安全保障や自然保護に貢献していくことでしょう。

消費者の購買行動もまた、米農家の未来を大きく左右する要素となります。環境保全型の米や、有機肥料を使用した米を積極的に選ぶことで、農家は持続可能な農業へ投資するだけの経済的な余力を得られます。こうした好循環が生まれれば、地域や国レベルでの環境保全が進み、次世代に豊かな農地と自然を受け継ぐことが可能になるのです。

米農家が紡ぐ環境保全とサステナビリティへの道

- 家族経営だからこそできる柔軟な農法の導入

- 地域コミュニティとの連携による独自ブランドの発展

- テクノロジー活用と伝統知識の融合が生むイノベーション

米農家が長年蓄積してきた知恵や技術は、気候変動や資源不足といった新たな課題を乗り越える上でも貴重な財産になります。家族経営の小規模農家が多いからこそ、新しいアイデアを取り入れやすく、それぞれの地域の特性に応じたオリジナルな取り組みを実践しやすいのです。

地域で培われた祭りや伝統行事は、米作りと深く結びついており、こうした文化的背景が観光資源としても注目されています。棚田で行うコンサートや、稲刈り体験、農泊(農家民泊)の受け入れなど、米農家の活動は単なる食料生産にとどまりません。そこには、人々が自然と調和しながら暮らし、持続可能な社会を築いていくためのヒントが潜んでいます。

一方、AIやIoTを使ったデータ分析により、種もみの選択から土壌改良、収穫タイミングまでを最適化できるようになれば、無駄な肥料や農薬の使用を避けられ、土壌や水質への負担を大幅に減らすことができるでしょう。こうした先端技術を取り入れつつ、地域の伝統的な農法も適宜取り入れていくことで、まさに「古き良きものと新しきもの」のハイブリッドな米作りが形づくられます。この先には、より一層サステナブルな農業の未来が広がっているのです。

まとめ

本記事で示された米農家の環境保全への取り組みは、世界的に高まる持続可能な農業への関心と呼応し、今後の稲作の在り方を大きく変える可能性を秘めています。家族経営を基盤とした柔軟性と、地域コミュニティとの深い連携を活かしながら、ふゆみずたんぼや不耕起農法など多彩な技術を組み合わせ、生態系と共生する米作りを実践している点が大きな特長です。さらに、AIやIoTを活用したスマート農業の導入により、化学肥料や農薬の使用を抑えつつ生産効率を高め、環境負荷の軽減と収益性向上の両立を図っています。特に家族経営の強みである機動力や、地域の気候風土に合った伝統知識が活きることで、米の栽培方法は多様化し、各地域ならではのブランド力も高まりつつあります。また、みどりの食料システム戦略などの国内政策や、海外で認知されつつある国際認証制度の後押しによって、現場で培われたノウハウと先端技術の融合が促進され、持続可能な農業経営の実現がさらに加速する可能性があります。こうした取り組みは、農家の生計を安定させるだけでなく、消費者が安心して選べる商品を増やし、未来の世代に豊かな環境を受け継ぐための道筋を照らす大きな一歩となっているのです。

| 見出し | 主なポイント |

|---|---|

| 大きく息づく米農家と環境保全への意識 | 家族経営が多い背景と、地域に根差した生態系保護の重要性 |

| サステナブルな水田づくりの多角的試み | 効率的な水管理やふゆみずたんぼ、不耕起農法や輪作など、多面的な手法による環境負荷の軽減 |

| 地域社会とつながる米づくりのメリット | 体験型観光やブランド化を通じた経済的効果と、環境保全への理解促進の相乗効果 |

| スマート農業とテクノロジーの導入で広がる可能性 | AIやIoT、ドローン散布による精密管理と化学物質使用量の抑制、サステナブル肥料の活用 |

| 今後の展望と持続可能な未来 | みどりの食料システム戦略や国際認証制度への対応、消費者の選択が農家の取り組みを後押しする好循環 |

| 米農家が紡ぐ環境保全とサステナビリティへの道 | 家族経営による柔軟な実践、地域コミュニティとの連携、伝統知識と先端技術の融合によるイノベーション |

コメント