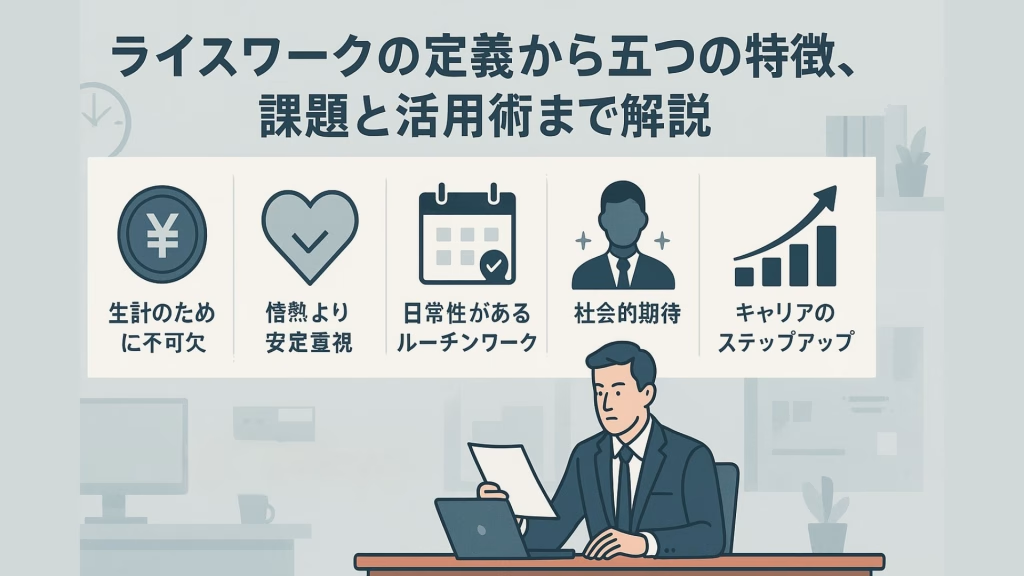

本記事では「ライスワークとは何か」を軸に、定義や特徴、社会的意義、課題、そして活用方法について詳しく掘り下げています。

ライスワークとは、生活費を稼ぐことを目的とした仕事のことで、やりがいや自己実現よりも経済的安定を優先する働き方です。具体的には、即効性・報酬への依存・適性との乖離など、五つの特徴を持ち、精神的・身体的な負担やキャリアの停滞といった課題が伴います。一方で、社会のインフラを支える重要な存在としての意義も持っており、雇用の受け皿や地域経済への貢献という面でも価値があります。また、視点を変えれば、ライスワークをスキルアップや自己投資の手段と捉え、将来のライフワークにつなげることも可能です。

本記事では、こうした実践的な自己成長戦略についても五つに整理し、ライスワークをただの「生活のための仕事」ではなく「キャリアの土台」として活用するための視点と行動例を提案しています。

ライスワークとは何か

- 生活費を確保するための仕事全般を指す

- 経済的安定を優先し、やりがいや適性は後回しになりやすい

- 社会的にも家庭的にも基盤を支える役割を担う

ライスワークとは、日常生活を維持するために必要な収入を得ることを主な目的とした仕事のことを意味します。語源は「ご飯を食べるための仕事(Rice + Work)」であり、その言葉の通り、収入によって家賃や光熱費、食費などの生活費を賄うことを目的とした働き方を指します。

このライスワークは、自分のやりたいことや理想の働き方とは必ずしも一致しません。たとえば、夢を追いかけている最中に生活費を補うために始めたアルバイトや、本意ではないが給与や雇用の安定性を重視して選んだ職業などが該当します。多くの人にとっては、やりがいや自己実現よりも「確実な収入を得られるか」が優先される判断基準となっています。

また、ライスワークは就業形態に関係なく存在します。正社員であっても、仕事にやりがいを感じておらず、経済的な事情だけで働いている場合はライスワークとみなされますし、非正規雇用やアルバイトなど、短期的な雇用契約で収入を得る場合も同様です。

現代社会では、ライスワークは単なる生活費のための手段にとどまらず、家族やパートナーを養うため、あるいは将来の夢に向けた資金を貯めるための土台ともなりえます。そのため、個人の生活の安定だけでなく、社会全体の経済活動や雇用創出の観点からも、ライスワークの存在は大きな意味を持っています。

一見地味で淡々とした働き方に見えるかもしれませんが、ライスワークこそが私たちの日常を支える柱であり、その上に自己実現や夢の実現といったライフワークが築かれていくのです。

五つの特徴を深掘り

- ライスワークは経済的安定を優先する働き方である

- 即効性や収入依存など独自の性質が見られる

- 適性や自己実現よりも生活維持を重視した選択が多い

ライスワークには、他の働き方とは異なる明確な特徴があります。以下にその主な五つを整理し、それぞれの内容を詳しく解説します。

- 収入確保が最優先

ライスワークにおいて最も重要視されるのは、生活費を安定的に得ることです。職種や業務内容の好き嫌いは後回しにされ、まず「収入になるかどうか」が選択の基準になります。特に家計を支える責任がある場合や、急な支出への対応が求められる状況では、安定した収入を得ることが何よりも重視されます。 - 報酬への依存度が高い

仕事へのモチベーションは、給与や時給といった金銭的報酬に大きく左右されます。精神的な充足感や成長意欲よりも、「今月の生活費が確保できるか」が主な関心事となるため、やりがいや達成感は副次的なものと見なされやすいです。 - 即効性が重視される

ライスワークの多くは、採用から実務開始までが短期間であることが多く、研修期間や準備を要する仕事よりも、すぐに始められてすぐに稼げる仕事が選ばれます。急な収入減や生活の変化に即対応する手段として重宝されます。 - 適性は二の次になる

「自分に合っているか」「得意かどうか」といった観点よりも、「今すぐ収入が得られるか」という経済的な事情が優先されます。そのため、スキルや適性が十分に活かされないまま働いているケースも少なくありません。 - ストレスや疲労が蓄積しやすい

業務内容が本人の興味や志向に合っていない場合、日々の業務が苦痛になりやすく、精神的・身体的なストレスが蓄積します。長時間労働や単調な業務もその要因となり、慢性的な疲労やモチベーションの低下を引き起こすことがあります。

これらの特徴を理解することで、ライスワークという働き方の現実と向き合い、自分自身にとってより良い選択をするための判断材料となります。ライスワークをただの「生活のための仕事」と捉えるのではなく、その特性を活かして将来につながるステップとする視点が重要です。

ライスワークの社会的意義

- ライスワークは個人の生活だけでなく、社会全体を支える仕組みの一部

- 雇用創出と経済循環に貢献し、コミュニティの維持にも寄与

- 安定した就業が社会の安心と秩序を保つ要素となる

ライスワークは、一見すると個人の生活費を確保するためだけの仕事に思えるかもしれません。しかし、その役割は決して個人の範囲にとどまらず、社会全体に対しても多くの意義を持っています。私たちが日々目にする物流業、小売業、清掃業、飲食業、製造業などの多くが、ライスワークによって成り立っています。これらの現場を支える人々の存在があるからこそ、社会のインフラが円滑に機能しているのです。

まず第一に、ライスワークは地域の雇用創出に大きく貢献しています。特に、学歴や経験を問わずに就労できる職種が多いため、就職困難層や主婦、シニア層、外国人労働者など、多様な人々が働く機会を得ることができます。この雇用の受け皿としての機能が、経済の安定化と所得格差の是正に寄与しています。

また、ライスワークによって得られた収入は、消費活動へとつながります。働く人々が生活費を支払い、商品やサービスを購入することで、地域経済は循環し活性化します。つまり、ライスワークは収入の源であると同時に、消費者としての役割をも果たしており、経済の基礎構造の一端を担っているのです。

さらに、家庭やコミュニティにおいても、ライスワークの意義は大きいです。家族を養うために働く親、学費を自分で賄う学生など、ライスワークが果たす役割は「収入」だけではなく、「責任」や「社会参加」の手段でもあります。働くことで得られる自信や達成感が、個人の自己肯定感を支え、ひいては地域社会のつながりや安心感の形成にもつながります。

このように、ライスワークは単なる労働ではなく、個人・家庭・地域・国家を支える根幹として、社会に多層的な影響を与えている存在です。その価値を正しく認識し、支える仕組みを整えることは、持続可能な社会の実現にとって不可欠な課題と言えるでしょう。

ライスワークがもたらす課題

- 精神的・身体的負担が蓄積しやすい

- 長期的キャリア設計が難しくなりやすい

- 社会的評価やモチベーション維持にも課題がある

ライスワークは生活を支える重要な仕事である一方、働く人にとって見過ごせない課題も多く抱えています。以下では、主な4つの課題について詳しく解説します。

モチベーションの低下

ライスワークは報酬が最大の動機づけであるため、仕事内容そのものにやりがいや達成感を感じづらい傾向があります。業務が単調で創造性を発揮しにくい場合、「働かされている感」が強まり、日々の仕事が消耗に変わることも少なくありません。この状態が続くと、仕事への意欲が低下し、慢性的な倦怠感につながります。

精神的・身体的負担の蓄積

仕事内容が自身の適性に合っていなかったり、長時間労働や夜勤が続いたりすることで、心身ともに疲労が蓄積されます。特に人手不足の現場では、休憩を十分に取れない状況や、過度なプレッシャーの中で働くことが常態化し、心の健康が損なわれるリスクが高くなります。

キャリアの停滞

ライスワークに忙殺されることで、スキルアップや資格取得といった自己投資の時間が確保できず、将来のキャリア設計が後回しになってしまうことがあります。現状を変えたいと思っていても、行動に移す余裕が持てず、結果的にライスワークに依存する状態から抜け出せなくなるケースもあります。

社会的評価の低さと自己肯定感の低下

ライスワークは、社会的に「一時的な仕事」や「簡易な業務」と見なされることがあり、働き手自身が自分の仕事に価値を見出しづらくなる場合があります。そうした評価のズレが、自己肯定感や働く誇りの喪失につながると、さらなるモチベーション低下や離職リスクへと発展することもあるのです。

これらの課題に向き合うためには、ライスワークを続けながらも、将来的な展望を持ち、自分の価値を再確認する機会を定期的に設けることが重要です。ライスワークは苦しいだけの働き方ではなく、活用の仕方次第で次のステップへの基盤にもなりうるのです。

ライスワークを活かす五つの自己成長戦略

- ライスワークは「生活のための仕事」であると同時に、成長の土台にもなる

- 工夫と視点の転換によって、将来につながるキャリア形成が可能

- 日々の業務を通じて得た経験を「資産」に変えることが鍵

ライスワークは一見すると単調な仕事に思えるかもしれませんが、見方を変えることで自己成長につながる大きなチャンスとなります。ただ働いて時間を過ごすのではなく、「未来への投資」として捉えることで、その価値は大きく広がります。ここでは、ライスワークを活かすための五つの戦略について解説します。

1. スキルの棚卸しと汎用力の発見

日々の業務の中には、繰り返しの作業や対応業務など、一見目立たないが実は社会的に価値の高いスキルが多く含まれています。接客で培ったコミュニケーション能力や、シフト管理で身につく時間管理力は、他業種でも応用可能な「汎用スキル」です。定期的に自分の行動を振り返り、どのようなスキルを身につけたかを言語化することが、今後のキャリア形成に役立ちます。

2. 収入の一部を自己投資に振り向ける

ライスワークで得た収入をすべて生活費に使うのではなく、少しでも自己投資に回すことで未来の選択肢が広がります。資格取得、語学学習、読書、セミナー参加など、小さな積み重ねが長期的に大きな成果を生み出します。たとえば、月に数千円の学習費を捻出するだけでも、半年後には確かなスキルとなって返ってくる可能性があります。

3. 業務改善・効率化で思考力を養う

単なる作業に留まらず、「どうすればもっと効率よくできるか」「無駄な動きはないか」といった視点を持つことで、論理的思考や問題解決力が自然と育ちます。たとえば、手書きで記録していた作業をExcelに切り替える提案をする、レイアウトを工夫して作業動線を短くするなど、小さな改善でも主体的に動くことで、自信と評価の向上につながります。

4. 人間関係の構築と人脈資産化

同僚や上司、取引先などとの関係性も大きな成長の種となります。仕事の合間に気配りをしたり、積極的に会話したりすることで、信頼関係が築かれます。この信頼は、将来的な転職や副業の紹介、情報共有のネットワークとして活用できる「人脈資産」となります。人間関係は目に見えない財産であり、築いておくほど後々の選択肢が広がります。

5. キャリアレビューと定期的な方向修正

ライスワークに取り組む中でも、半年ごとや年に一度など、定期的に「自分は何を得てきたか」「この先どうしたいか」を振り返ることが大切です。振り返りによって、マンネリ化していた日々に新たな目的を見出すことができます。また、状況に応じて働き方や目標を柔軟に修正することで、迷いがあってもブレないキャリアを築く土台となります。

これらの五つの戦略は、どれも特別な環境や才能を必要とするものではありません。日常の中にある小さな行動の選択や、ものの見方を少し変えるだけで、ライスワークは「ただの仕事」から「未来を切り拓く道具」へと変化します。自分らしい働き方を模索するための第一歩として、ぜひ取り入れてみてください。

まとめ

ライスワークは「ご飯を食べるための仕事」という意味合いの通り、私たちの生活を経済的に支える基盤として欠かせない働き方です。収入の確保を最優先にするため、適性や自己実現は後回しになりがちですが、その反面、就業の即効性や柔軟性といった利点も備えています。ただし、仕事内容と興味が合わないことでストレスが蓄積したり、長期的なキャリア形成が難しくなるなどの課題も存在します。社会的には雇用の創出や地域経済への貢献という重要な役割も担っており、決して軽視できるものではありません。ライスワークを「一時的な労働」として捉えるのではなく、自己投資や人脈形成の機会とすることで、より豊かなキャリアへのステップとすることが可能です。

本記事で紹介した五つの成長戦略は、誰にでも実践できる内容ばかりであり、働く目的や未来への方向性を見直すきっかけとなるでしょう。ライスワークを通じて、自分らしい生き方を築く視点が大切です。

| セクション | 主要ポイント | 具体的学び | 次のアクション |

|---|---|---|---|

| 定義 | 生活維持型収入 | 即効性と安定性 | 自分の目的を明確化 |

| 五つの特徴 | 収入最優先・報酬依存ほか | メリデメの理解 | 強み・弱みを分析 |

| 社会的意義 | 経済循環を支える | 雇用と税収への寄与 | 自身の貢献を意識 |

| 課題 | 時間不足・ストレス | リスクの可視化 | 対処策を準備 |

| 成長戦略 | スキル転用・自己投資 | キャリア資産化 | 月次レビュー実施 |

コメント