日本の食卓に欠かせない米が、近年大幅な価格上昇に見舞われています。この記事では、その背景にある複数の要因を解説し、家庭が直面する影響と対応策を紹介しています。長年続いた減反政策は、生産量を抑制し続けた結果、農業基盤を弱体化させ、現在の供給不足を招いています。さらに、気候変動による異常気象が米の品質や収穫量を悪化させ、資材価格の高騰や円安による生産コスト増も価格上昇を後押ししています。一方で、インバウンド需要や物流の歪みにより、需給バランスが崩れ、価格高騰が家庭の食費を直撃しています。消費者は、雑穀ブレンドや冷凍ストック、ふるさと納税を活用しながら、家計を守る工夫を重ねています。今後は、持続可能な米生産のため、スマート農業や地域連携が不可欠であり、消費者側の「選ぶ力」が未来の農業を支えるカギとなります。

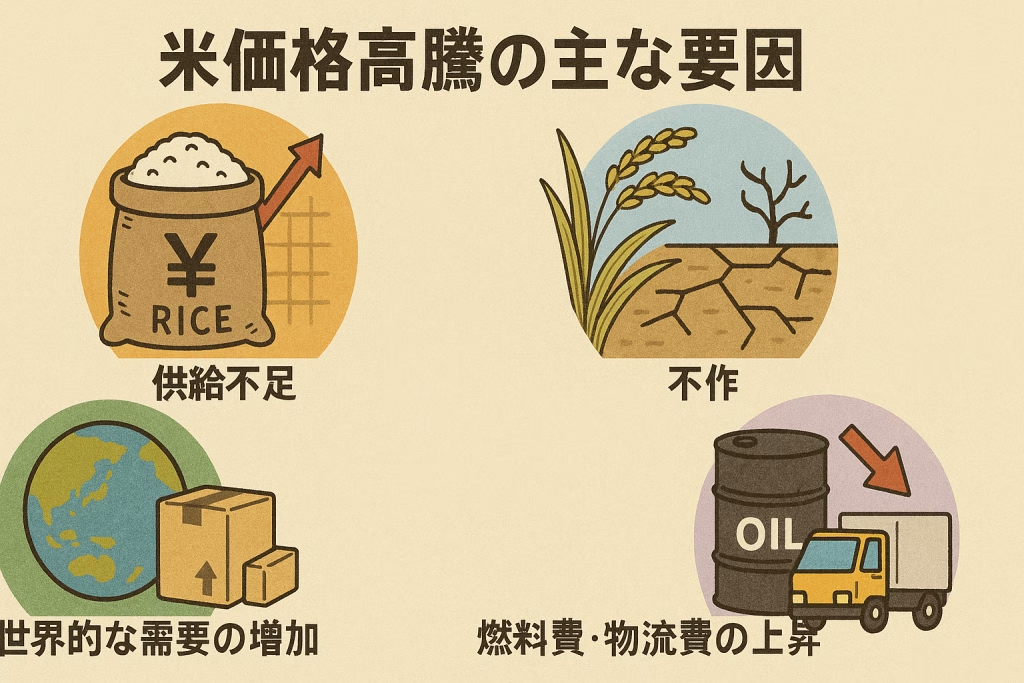

米価格高騰の主な要因を解き明かす

- 米価高騰は一時的な現象ではなく構造的な課題

- 減反政策、気候変動、生産コストの上昇が複合的に影響

- インバウンド需要や流通の歪みも価格を押し上げる要因

日本人の食生活を支える「米」が、かつてない高値を記録し続けています。この背景には、減反政策の副作用、気候変動、生産コストの上昇、インバウンド需要の拡大、農業人口減少といった多面的な要因が重なり合って生じています。これらは互いに連鎖し合い、複雑な課題となって私たちの食卓を直撃しています。単純な需給調整だけではなく、構造的な改革と消費者意識の変革が求められる時代に突入しているのです。

減反政策の副作用と供給不足

1971年から2017年まで続いた減反政策は、米の過剰生産を抑制し価格を安定させるためのものでした。しかし、その長期的な影響として、農業従事者の生産意欲を削ぎ、生産基盤の弱体化を招きました。政策廃止後も、転作作物への依存や補助金制度の名残が生産調整を続けさせ、結果として現在の供給不足が顕在化しています。特に小規模農家は、米作りから撤退するケースが増え、生産量の回復が進まない状況が続いています。

気候変動と異常気象による品質・収量の低下

近年、気候変動の影響により、全国各地で異常気象が頻発しています。特に2023年の猛暑は深刻で、高温障害による白未熟粒の増加や病虫害の被害拡大が見られました。これにより、収穫量は減少し、品質も低下。市場に出回る米の供給量が絞られることで、価格上昇に拍車をかけています。さらに、台風や豪雨などの自然災害も頻発し、農地そのものが被害を受けるケースも増加しています。

生産コストの上昇と経営圧迫

資材費や燃料費の高騰、円安の影響による輸入コストの増大は、農家の経営に重くのしかかっています。特に小規模農家にとっては、農機具や肥料、農薬の価格上昇が収益を圧迫し、経営継続が困難になる事例が目立ちます。こうしたコスト増は、最終的に消費者価格に転嫁され、米価の高騰を招いています。また、物流費や人件費の上昇も、流通段階でのコスト増加を引き起こし、消費者にとっての負担をさらに大きくしています。

インバウンド需要と流通の偏り

近年の訪日外国人観光客の増加も、米の需要に影響を与えています。日本産の高品質な米は土産物や飲食店向けとして人気が高く、観光地を中心に流通が偏在する傾向があります。これにより、地域によっては家庭用米の供給が不安定になり、需給バランスが崩れる一因となっています。加えて、買いだめ需要やふるさと納税による特定地域への集中も、流通の歪みを助長しています。

農業人口の高齢化と後継者不足

農業従事者の平均年齢は67歳を超え、後継者不足が深刻な課題となっています。若年層の農業離れが進み、担い手が減少する中で、労働力不足による生産量の減少が顕著です。これにより、一部の地域では耕作放棄地が増加し、さらに供給力が低下しています。こうした構造的な問題は、単年度の豊作や価格調整では解決しきれず、長期的な対策が求められています。

減反政策が残した影響と今後の課題

- 減反政策は米の供給調整に寄与しつつも、生産基盤を弱体化

- 農家の経営意欲低下と農業人口減少を加速

- 持続可能な農業構造への転換が急務

1971年から2017年まで続けられた減反政策は、米の過剰生産を防ぐために実施され、一定の効果を上げてきました。しかし、その長期的な影響は予想以上に深刻であり、日本の稲作構造を脆弱化させたと言えます。特に小規模農家は、政策による収入補填に頼る経営体質が定着し、自主的な生産拡大や新技術導入への意欲を失いました。政策廃止後も生産調整が慣習化し、米の供給量は回復せず、現在の供給不足と価格高騰を引き起こす要因となっています。

さらに、農業従事者の高齢化と後継者不足は、この流れに拍車をかけています。若手の新規就農者が増えない背景には、減反政策時代の「縮小前提」の農業モデルが影響しており、農業を魅力的な産業として捉えにくくしている現状があります。こうした構造的な課題を解決するためには、収益性の高い農業経営への転換と、地域ぐるみの担い手確保が必要不可欠です。

今後は、スマート農業の導入や6次産業化による付加価値創出、ふるさと納税を活用した地産地消の推進など、多角的な視点から農業の持続可能性を高める取り組みが求められます。また、消費者側でも適正価格での購入や、国産米の価値を再認識する動きが重要です。減反政策が残した影響を克服し、強靭な農業基盤を再構築することが、日本の食卓を守るための最重要課題となっています。

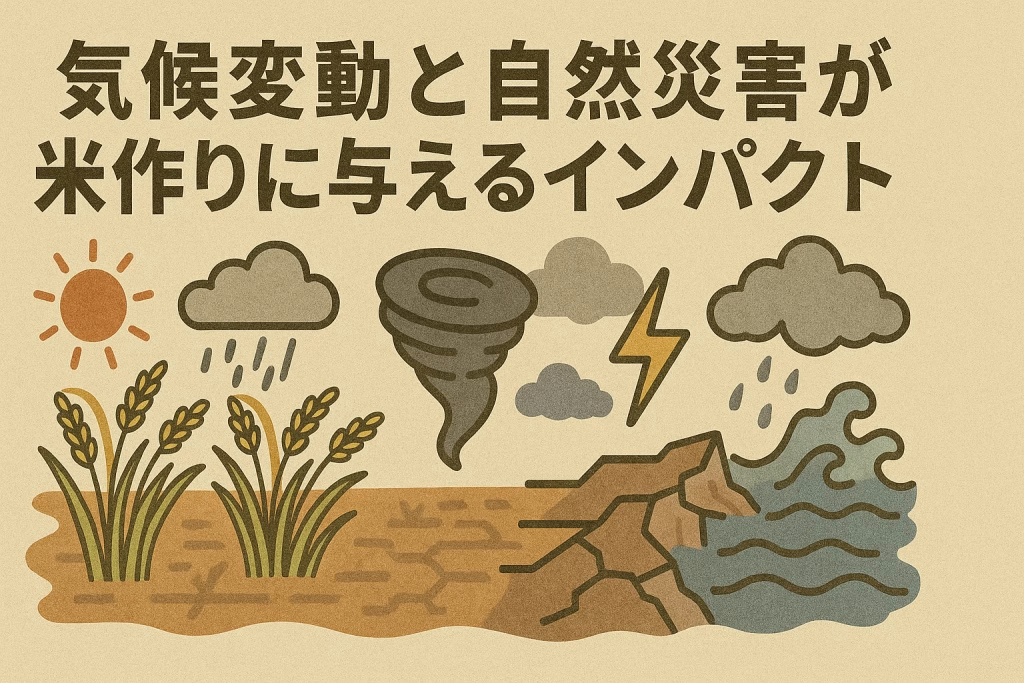

気候変動と自然災害が米作りに与えるインパクト

- 気候変動が米の品質と収量に深刻な影響

- 異常気象による高温障害や自然災害の頻発

- 品種改良とスマート農業による対策が急務

近年、気候変動の進行によって日本各地で異常気象が常態化し、米作りに大きな影響を与えています。特に夏場の猛暑は、稲の生育に悪影響を及ぼし、「高温障害」と呼ばれる品質低下の要因となっています。具体的には、白未熟粒の増加や食味の低下が問題視されており、2023年には一等米比率が大幅に低下しました。これにより市場に流通する高品質な米が減少し、価格上昇の一因となっています。

また、豪雨や台風といった自然災害の頻発も見逃せません。大雨による洪水や土砂災害は農地そのものを破壊し、稲作の継続を困難にするケースが増えています。台風による倒伏被害や冠水被害も広範囲で発生し、収穫量の大幅な減少を招いています。これらの自然災害は一時的な被害にとどまらず、農業インフラの破壊や営農意欲の低下といった長期的な影響も懸念されています。

このような状況を打開するためには、高温耐性品種や病害虫に強い品種の開発が重要です。すでに一部の研究機関では新たな品種改良が進められていますが、普及には時間がかかるのが現状です。加えて、ドローンによる水管理やAIを活用した生育予測といったスマート農業技術の導入が、気象リスクを軽減する有効な手段となります。

今後は、行政・研究機関・生産者が一体となって、気候変動に対応するための施策を加速させることが求められています。同時に、消費者もこうした背景を理解し、持続可能な農業を支える意識を持つことが重要です。自然災害に対する強靭な農業基盤を築くことが、米の安定供給と食文化の継承に直結するのです。

日常の食生活への波紋と家計防衛のアイデア

- 米価高騰が家計に与える影響は深刻

- 代替主食や雑穀ブレンドで工夫する動き

- 無駄を減らし、買い方・使い方を見直す知恵が重要

米価格の上昇は、家庭の食費を圧迫し、日常の食生活にも大きな影響を与えています。とりわけ、毎日食卓に並ぶ白米は支出の割合が高く、価格の変動がダイレクトに家計に響きます。そのため、消費者の間では米の購入量を抑えつつ、満足感や栄養価を維持する工夫が進んでいます。

たとえば、米に押し麦や雑穀を混ぜる「ブレンドご飯」は、米の消費量を抑えながら食物繊維やミネラルを補う効果があり、健康志向の家庭でも支持されています。また、冷凍ご飯のストックやリメイク料理を駆使して、余ったご飯を無駄なく使い切る工夫も有効です。

買い方の工夫としては、特売日を狙ったまとめ買いや、ふるさと納税を活用したお得な米の確保が家計防衛策として注目されています。加えて、外食や中食での「ご飯小盛り」の選択も、賢い節約術の一つです。

米の高騰は私たちの食卓に新たな選択肢をもたらしています。無理なく楽しみながら続けられる「工夫する食生活」が、今後の家計を守る鍵となるでしょう。

持続可能な米生産へ向けた課題と私たちの選択

- 減反政策や高齢化で弱体化した米生産基盤

- 気候変動やインバウンド需要で供給力は更に圧迫

- 消費者が「選ぶ力」で支える持続可能な農業へ

日本の米生産は、長年続いた減反政策や農業人口の高齢化により、脆弱な基盤に陥っています。気候変動による不安定な天候、異常気象による収穫減少はその状況に追い打ちをかけ、近年ではインバウンド需要の回復が国内需給バランスに影響を与えるなど、多方面からの圧力がかかっています。

こうした背景の中で、米作りを持続可能なものにするには、農業の構造改革が欠かせません。具体的には、若手農家への支援、スマート農業技術の普及、地域に根ざした6次産業化の推進が求められています。これにより、生産性を高めつつ、少人数でも効率的な米作りが実現可能となります。

同時に、消費者の選択が生産者を支える重要な役割を担います。地産地消やふるさと納税を活用し、地元の農家を応援することは、地域経済を潤し、安定した供給網の維持にもつながります。また、適正価格で国産米を購入することで、生産者の収益を支え、次世代への技術継承や設備投資が可能になります。

私たちの毎日の選択が、持続可能な米生産の未来を形作ります。「安さ」だけでなく「価値」で選ぶ意識を持つことが、日本の食文化を守り続けるための第一歩となるのです。

まとめ

米価格高騰は、減反政策の長期的な副作用、気候変動による品質低下、生産コストの上昇、インバウンド需要の拡大、農業人口の高齢化など、複合的な要因が絡み合って発生しています。家庭では、かさ増しご飯やまとめ買い、リメイク活用で賢く食費を抑える動きが広がっています。農業の持続可能性を高めるには、若手農家支援やスマート農業の普及、地産地消の推進が急務です。私たち消費者も、適正価格で国産米を選ぶ姿勢や、地域農家を応援する行動が重要です。「安さ」ではなく「価値」を基準に選ぶことで、日本の米文化と農業の未来を守ることができます。家計防衛とともに、社会全体で支える意識が、米の安定供給と食卓の豊かさを持続させるカギとなるのです。

| セクション | 主な内容 | 家計へのヒント |

|---|---|---|

| 高騰要因 | 減反政策・気候変動・コスト増 | 背景を理解 |

| 減反政策 | 生産調整の副作用と課題 | 構造改革の必要性 |

| 気候影響 | 高温障害・災害リスク | スマート農業の推進 |

| 食生活影響 | 家庭内コスト増と代替策 | 雑穀・リメイク活用 |

| 持続可能性 | 地産地消と技術革新 | 地域農家を応援 |

コメント