ここ数年、家計を圧迫する最大の要因の一つが「食費の高騰」です。特に白米は家庭での消費量が多い主食であり、少しの値上げでも家計への影響は無視できません。加えて、健康意識が高まる中で「白米だけでは栄養が偏るのでは?」という声も増えています。そうした課題を解決してくれるのが「ご飯のかさ増しテクニック」です。

ご飯のかさ増しとは、白米に栄養価の高い別の食材を加えることで、満腹感や栄養バランスを保ちながら白米の使用量を減らす方法です。食費を抑えつつ、ダイエットや栄養改善にもつながることから、家庭料理において非常に実用的な手法として注目されています。

特に一人暮らしや子育て世帯、高齢の方にも取り入れやすく、日々の献立の幅を広げるアイデアとしても活用されています。この記事では、かさ増しに使える代表的な食材、基本的な調理の工夫、保存・リメイク術まで、具体例を交えて詳しく解説します。

ご飯のかさ増しが求められる背景とメリット

- 食費節約と栄養バランス改善を同時に実現

- 血糖値上昇を穏やかにしダイエットにも好適

- 咀嚼回数が増え満腹感が持続しやすい

物価の上昇や米の不作など、家計に直結する問題が続く中、日々の食事を見直す家庭が増えています。特に、主食であるご飯は毎日の食卓に欠かせない存在でありながら、食費の中でも大きな割合を占めています。そのため、同じ満腹感を保ちながら白米の使用量を抑える「ご飯のかさ増し」は、無理なく食費を節約できる手段として注目されているのです。

また、健康意識の高まりにより、糖質やカロリーの摂取を控えたいという声も多くなっています。かさ増しは、白米の代わりに低カロリーで食物繊維が豊富な食材を加えることで、血糖値の急上昇を防ぎ、糖質制限にもつながります。ダイエット中の方や生活習慣病の予防を意識している方にもおすすめの方法です。

さらに、もち麦や雑穀などのかさ増し食材は自然と噛む回数が増えるため、咀嚼による満腹中枢の刺激が得やすく、少ない量でもしっかりと満腹感を感じられるようになります。これは過食や間食の予防にもつながり、結果として体重管理にも効果的です。

このように、ご飯のかさ増しは「節約」「健康」「満腹感」の三拍子が揃った、現代の食生活にぴったりの実践術といえるでしょう。

食材選びの基本原則

- 主食・主菜・副菜のバランスを崩さない

- ビタミンとミネラル補給を常に意識

- 手に入りやすく長期保存可能な食材を常備

ご飯のかさ増しを成功させるためには、まず「どの食材を選ぶか」が重要です。単にボリュームを増やすだけでなく、健康的な栄養バランスを維持するための視点が求められます。主食であるご飯を減らした分、他の栄養素をどう補うかを意識して食材を選ぶことが基本です。

特に意識したいのは、主食・主菜・副菜・汁物のバランスです。白米を減らしても、主菜でたんぱく質を、副菜や汁物でビタミンやミネラルを補うような構成にすることで、全体の栄養の偏りを防ぐことができます。たとえば、ご飯にもち麦や雑穀を加えた上で、主菜には鶏むね肉や豆腐、副菜にはブロッコリーや小松菜を使えば、糖質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルのバランスが自然と整います。

また、ビタミンやミネラルをしっかり補うことも忘れてはなりません。雑穀米には鉄分や亜鉛、カリウムが多く含まれていますし、野菜や海藻類を取り入れることで、より栄養価の高い献立に仕上がります。緑黄色野菜や根菜類は彩りも良く、料理の見た目も美しくなるため、視覚的な満足感にもつながります。

加えて、手に入りやすく保存が効く食材を常備しておくこともポイントです。もち麦や雑穀、乾燥おから、冷凍野菜はコストパフォーマンスが良く、時間がないときにもサッと使えて便利です。無理なく続けるためには「すぐに使える備蓄食材」を味方にすることが大切です。

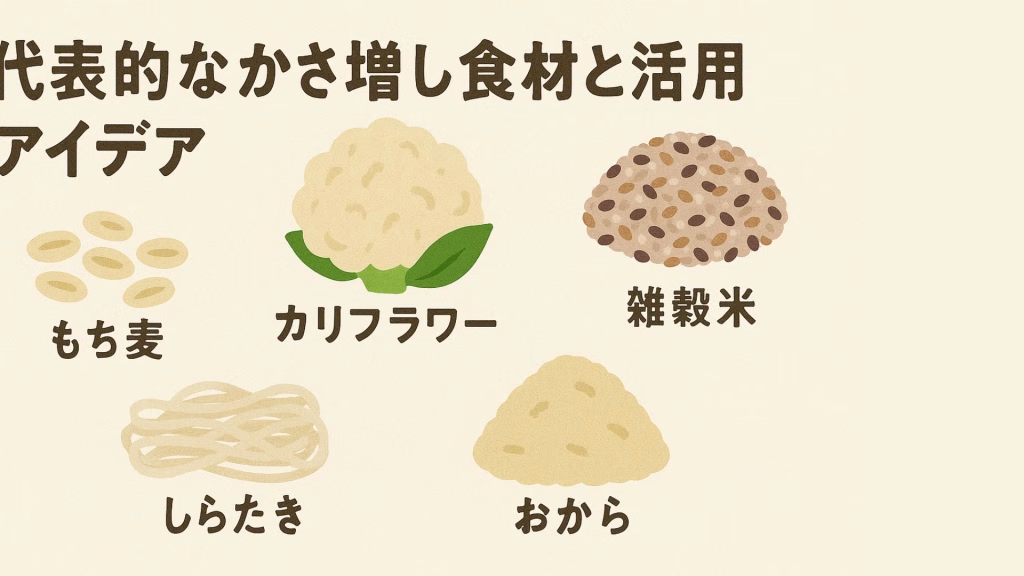

代表的なかさ増し食材と活用アイデア

ご飯のかさ増しに最適な食材は、いずれも手軽で栄養価が高く、味のなじみも良いため使いやすいものばかりです。

- もち麦

-

- 食物繊維とβグルカンで腸とコレステロール対策

もち麦はプチプチとした食感が特徴で、腸内環境を整える水溶性食物繊維を豊富に含んでいます。炊飯前に白米に混ぜて一晩浸水させるだけで、香ばしく炊き上がります。

- 雑穀米

-

- 鉄分・亜鉛が豊富で彩りもアップ

雑穀米は見た目にも華やかで、食欲をそそります。鉄分・マグネシウム・亜鉛などのミネラルを摂取できるうえ、咀嚼回数が自然に増えることで満腹感が得られます。

- カリフラワーライス

-

- 低糖質でビタミンCたっぷり

カリフラワーライスは低カロリーなうえにビタミンCが豊富で、抗酸化作用も期待できます。細かく刻んで電子レンジで軽く加熱してから白米に混ぜれば、食感を損なわずに調理できます。

- しらたき

-

- ゼロカロリー級でボリューム調整が自在

しらたきはゼロカロリーに近く、炭水化物制限をしている方にもおすすめです。細かく刻み、炊飯前に湯通ししてから米に混ぜることで、においが気にならずさっぱりとした味に仕上がります。

- おから

-

- 植物性たんぱく質で満腹感と節約効果を両立

おからは豆腐の副産物として知られ、食物繊維や植物性たんぱく質が豊富です。乾燥おからやおからパウダーは扱いやすく、炊飯にそのまま加えられるため時短にもつながります。

基本テクニックと調理のコツ

- 炊飯前に混ぜる:もち麦・おからパウダー・雑穀

- 炊飯途中で加える:カリフラワーライス・しらたき

- 炊き上がり後に混ぜる:豆腐・蒸し野菜・海藻

- 水分調整は食材重量の5〜10%分を目安に減らす

ご飯のかさ増しを成功させるためには、食材の特性に合わせた調理方法をしっかり理解しておくことが重要です。まず、もち麦や雑穀、おからパウダーなどの乾燥系食材は、炊飯前に白米と一緒に浸水させるのが基本です。これにより、食材に十分な水分が含まれ、ふっくらとした食感に仕上がります。目安として、白米と合わせた総量に対し10〜20%程度の水を加えるとよいでしょう。

一方で、カリフラワーライスやしらたきのように水分が多い食材は、炊飯中または炊き上がり直前に加えるのが理想です。あらかじめレンジなどで軽く加熱して水気を飛ばしておくと、べちゃつきを防ぎ、白米のふっくら感を損ないません。しらたきは細かく刻んで湯通しすると、においやアクも気にならなくなります。

炊き上がり後に混ぜる食材としては、豆腐や蒸し野菜、戻した海藻などが挙げられます。これらは風味を壊さずに栄養をプラスできるため、食感と彩りのバランスがとれた一膳に仕上がります。

また、水分量の調整も大切なポイントです。特に複数のかさ増し食材を組み合わせる場合、全体の重量の5〜10%分の水を減らすことで、炊き上がりのベチャつきを防ぎます。炊飯器によっても結果が異なるため、何度か調整しながら自分の好みに合う分量を見つけましょう。

このように、それぞれの食材に合った調理タイミングと水分コントロールを行うことで、美味しくて健康的なかさ増しご飯が毎日の食卓に無理なく取り入れられます。

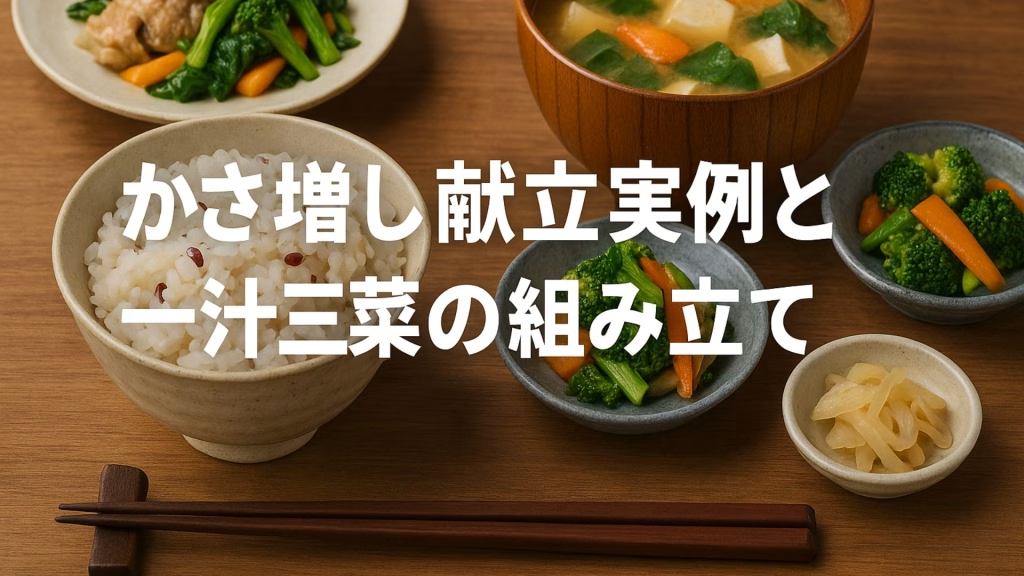

かさ増し献立実例と一汁三菜の組み立て

- 主食 カリフラワー雑穀ご飯

- 主菜 鶏むね肉の生姜照り焼き

- 副菜 彩り野菜とおからサラダ

- 汁物 わかめと豆腐の味噌汁

かさ増しご飯を取り入れる際は、主食単体の工夫だけでなく、全体の献立構成にも気を配ることが大切です。特に「一汁三菜」の考え方を取り入れることで、栄養バランスが整い、満足感の高い食事を実現できます。

一例として、主食には白米にカリフラワーライスと雑穀をブレンドしたご飯を用意します。これにより糖質を抑えつつ、食物繊維やミネラルをしっかり摂ることができます。雑穀の香ばしさとカリフラワーのさっぱり感が合わさり、最後まで飽きずに食べられます。

主菜には、鶏むね肉の生姜照り焼きがおすすめです。高たんぱくで低脂肪な鶏むね肉は、健康的な食事の中心となる食材です。しょうがの風味と甘辛いタレがご飯との相性も抜群で、満足感のある一皿になります。

副菜には、おからと彩り野菜を使ったサラダを。にんじん、きゅうり、パプリカなどを細かく刻み、おからと一緒にノンオイルの和風ドレッシングで和えれば、さっぱりとしながらも食べ応えのある副菜に。食物繊維とビタミンが豊富に摂取できます。

汁物は、わかめと豆腐の味噌汁を合わせると、体を温めながらミネラルとたんぱく質の補給ができます。味噌の発酵食品としての健康効果もプラスされ、腸内環境を整えるサポートにもなります。

このように一汁三菜で構成された献立は、かさ増しご飯を中心に無理なく健康的な食生活を継続するための理想的なスタイルです。見た目にも彩りがよく、毎日の食事に楽しみを添えてくれる構成になります。

失敗を防ぐ保存とリメイク術

- 小分け冷凍で一週間分を確保

- 冷蔵は二日以内、温めは蒸気を閉じ込めるラップが重要

- 冷凍ご飯はスープや雑炊に再利用して食品ロス削減

ご飯のかさ増しは一度に多めに炊いておくことで、調理の手間を減らし、食事の準備をスムーズにすることができます。ただし、保存方法を誤ると食感や風味が損なわれてしまうため、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

まず、炊きたてのかさ増しご飯は、粗熱が取れたら一膳分ずつラップで平たく包み、空気を抜いて冷凍するのが基本です。さらにフリーザーバッグに入れて保存すれば、乾燥やにおい移りを防げます。冷凍庫での保存期間はおよそ1週間が目安です。

解凍する際は、電子レンジで加熱するだけでOKですが、その際にラップをふんわりとかけて蒸気を閉じ込めることで、ふっくらとした炊きたてに近い状態に戻せます。水分が飛びやすいカリフラワーライスなどを使用している場合は、少量の水を加えて加熱するとよりしっとり仕上がります。

また、余ったご飯はリメイクすることで飽きずに食べきることができます。おすすめのリメイク例としては、出汁を加えた雑炊やスープリゾット、卵や野菜と炒めてチャーハンにする方法があります。おから入りのご飯はハンバーグやコロッケのつなぎにも使え、無駄なく活用できます。

正しい保存とリメイク術を知っておくことで、食品ロスを防ぎながら美味しく健康的な食生活を継続できるのです。

まとめ

ご飯のかさ増しは、現代の食生活において「健康」と「節約」という二つのニーズを同時に満たす非常に実用的なテクニックです。白米だけでは不足しがちな栄養素を、もち麦やカリフラワーライス、おから、しらたきなどの食材で補いながら、食費の圧縮にも貢献します。さらに、これらの食材は噛みごたえがあるものが多く、自然と咀嚼回数が増えることで満腹感が得られやすくなり、間食や食べ過ぎの防止にもつながります。

ただし、成功させるにはいくつかのコツがあります。まずは、加える食材の水分量を把握し、炊飯時の水加減を調整すること。また、食材によっては炊飯前・途中・後に加える適切なタイミングがあるため、それぞれの特性を理解することが大切です。

そして何より、無理なく続けるためには「飽きない工夫」が必要です。雑穀や豆類、野菜との組み合わせを変えたり、時には和風・洋風・中華風と味付けを変えてみることで、毎日の食事が楽しみに変わります。

まずは一種類の食材から始め、慣れてきたら2〜3種類を組み合わせてアレンジするなど、少しずつ生活に取り入れていくと長続きしやすくなります。今日から始める一膳の工夫が、健康的で豊かな食生活への第一歩となるでしょう。

| セクション | 要点 |

|---|---|

| 背景とメリット | 節約、血糖値抑制、咀嚼で満腹感 |

| 食材選び | バランス設計、常備食材活用、保存性 |

| 代表食材 | もち麦、雑穀米、カリフラワーライス、しらたき、おから |

| テクニック | 炊飯前後の投入タイミング、水分調整 |

| 献立例 | 一汁三菜で彩りと栄養を両立 |

| 保存とリメイク | 小分け冷凍、温め方、雑炊活用 |

コメント