本記事では、近年注目されている「ご飯のかさ増し」について、節約と健康を両立できる実践的な方法として多角的に紹介しています。物価高騰によって主食である米の価格が上がる中、家計を圧迫せずに食事のボリュームと満足感を保つ方法として、ご飯のかさ増しが注目を集めています。また、健康志向の高まりに伴い、糖質やカロリーを抑えつつ、必要な栄養素を効率的に摂取できる調理法としても評価されています。

記事では、もち麦、カリフラワーライス、しらたき、おから、豆腐、雑穀米など、かさ増しに適した代表的な食材を紹介し、それぞれの栄養価や使い方を解説。調理時の基本テクニックとして、食材ごとの加えるタイミング、水加減や味付けのポイントなど、失敗しないための具体的な工夫もまとめています。

さらに、かさ増しご飯を中心に据えた健康的な献立の組み立て方や、忙しい日々でも取り入れやすい簡単アレンジレシピも掲載。食物繊維やたんぱく質、ビタミンなどをバランスよく摂取できる構成例を提案しています。日常生活に無理なく取り入れられる工夫を通じて、節約と健康維持を両立した豊かな食卓を実現するためのヒントが詰まった内容となっています。

はじめに

- ご飯のかさ増しは物価高と健康志向の双方に応える調理法

- 食費を抑えながら食物繊維やビタミン類を補給できる

- 手軽な手順で初心者でもすぐ実践できる

物価の上昇が続く中、特に主食であるお米の価格も上がり続けています。毎日の食事に欠かせないご飯ですが、その消費量が多いご家庭では、月々の食費への影響が無視できません。そんな中、注目を集めているのが「ご飯のかさ増し」という調理テクニックです。かさ増しとは、少量の白米にさまざまな食材を加えてボリュームを増やし、満腹感と栄養バランスを同時に得る方法のことを指します。

この方法は、節約の面だけでなく、健康管理にも非常に有効です。たとえば、もち麦や雑穀を加えることで、食物繊維やビタミン、ミネラルといった白米だけでは補いにくい栄養素を摂ることができます。また、カリフラワーライスやしらたきなどの低カロリー食材を取り入れれば、糖質やカロリーを抑えながらも食事の満足度を維持することができます。

調理法も決して難しくありません。炊飯前に混ぜるだけ、あるいは炊き上がった後に加えるだけという手軽さから、料理初心者や忙しい家庭でも簡単に実践できます。さらに、アレンジの幅が広く、チャーハンやリゾット、ドリアなど多様な料理にも応用が可能です。かさ増し食材を上手に活用すれば、見た目にも彩り豊かな食卓が実現し、家族の健康と食事の楽しみを両立できます。

この後のセクションでは、そんな「ご飯のかさ増し」の魅力と実践的な方法を、具体的な食材例やレシピを交えてご紹介します。節約しながら健康を維持したいと願うすべての方に向けて、今日からすぐに試せる情報をお届けします。

ご飯のかさ増しが注目される背景

- 物価高騰と家計防衛のニーズが拡大

- 健康志向の高まりで低カロリー・高栄養が求められる

- 食品ロス削減にも寄与するサステナブル手法

現代の日本において、ご飯のかさ増しがこれほどまでに注目されている背景には、いくつかの大きな社会的な要因が存在します。まず第一に、物価の上昇があります。特に主食である米は毎日の食卓に欠かせないため、その価格が高騰すると、家計への影響は非常に大きなものとなります。そうした状況において、少ない米の量でも満腹感と満足感が得られる「かさ増し」という方法は、節約術として非常に現実的かつ効果的な手段となります。

次に、健康志向の高まりも見逃せません。糖質の摂取量を減らしながら、しっかりと栄養を摂取したいというニーズは年々増加しています。特に、ダイエット中の方や生活習慣病を気にしている方にとっては、ご飯の量を減らすだけでは空腹感に悩まされることも多いため、かさ増しによってボリューム感を保ちつつ、栄養価を向上させるというアプローチは非常に有効です。

さらに、サステナブルな食生活への意識も高まっています。ご飯のかさ増しに利用される食材は、乾物や冷凍保存できるものも多く、保存性が高いため食品ロスの削減にもつながります。たとえば、しらたきやおからは賞味期限が長く、余った際にも別の料理に使い回しができる便利な食材です。こうした点も、現代のライフスタイルに合った食の工夫として評価されています。

このように、ご飯のかさ増しは、経済的な背景、健康的な観点、さらには環境への配慮という三つの面から高い注目を集めているのです。その実践は、単なる節約術を超えて、現代人が求める豊かな食生活の実現に深く関わっていると言えるでしょう。

かさ増しに適した代表的な食材と栄養メリット

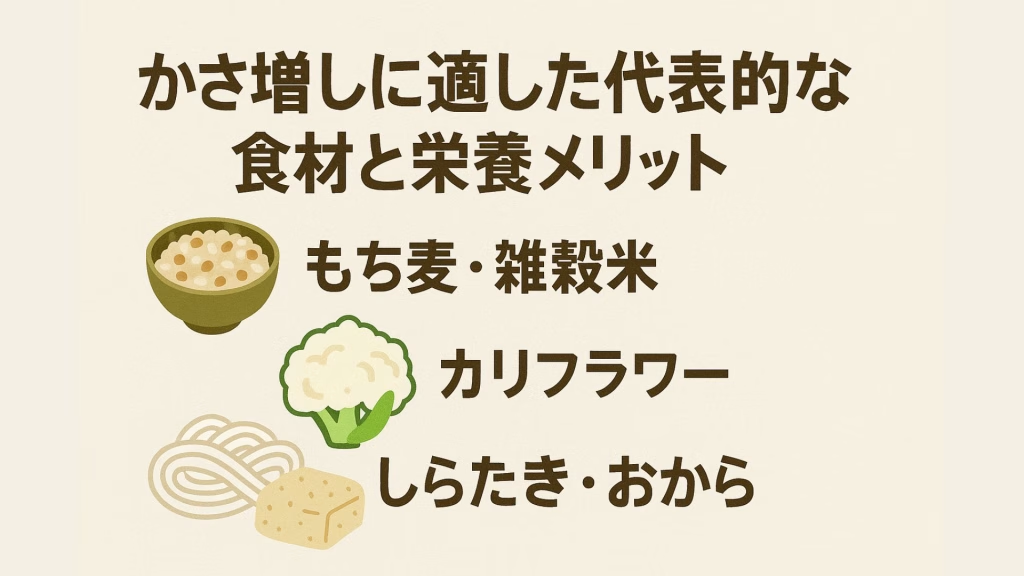

- もち麦・雑穀米で食物繊維とミネラルを強化

- カリフラワーライスで低糖質とビタミンCをプラス

- しらたき・おからでカロリーオフと満腹感を両立

ご飯のかさ増しに活用できる食材は実に多彩で、それぞれに異なる栄養価と特徴があります。主に使われるのは、もち麦や雑穀、カリフラワー、しらたき、おから、豆腐などで、これらはすべて白米と比較して栄養面で優れた利点を持っています。

これらの食材をバランスよく取り入れることで、見た目のボリュームを確保しながら、栄養価を底上げし、健康的で満足度の高い食事を実現できます。

- もち麦

-

もち麦は、食物繊維が非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的とされています。噛み応えもあり、食事の満足感を高めてくれます。

- βグルカンが豊富でコレステロール低下をサポート

- 噛み応えがあり少量でも満足度が高い

- 雑穀米(黒米・赤米・キヌアなど)

-

雑穀米には鉄分や亜鉛、マグネシウムなどのミネラルが含まれ、白米だけでは補えない栄養を強化できます。

- 鉄分や亜鉛が白米より多く、貧血予防に有効

- 彩りが加わり視覚的満足感が高まる

- カリフラワーライス

-

カリフラワーライスは、見た目が白米に似ているため違和感なく取り入れやすく、ビタミンCやカリウムが豊富で低カロリー。

- 100gあたり約25kcalと超低カロリー

- ビタミンCとカリウムが豊富でむくみ予防に役立つ

- しらたき

-

しらたきはこんにゃく由来でほとんどカロリーがなく、満腹感を得ながらカロリーを抑えることができます。刻んで白米に混ぜると食感のアクセントにもなります。

- こんにゃく由来のグルコマンナンが整腸を促進

- 同量の白米比で1/15以下のカロリー

- おから・豆腐

-

おからや豆腐は、たんぱく質や食物繊維が豊富で、植物性栄養素の補給源としても優秀です。これらの食材は味が淡泊でクセがないため、白米の味を損なうことなく自然に馴染みます。

- 良質なたんぱく質とイソフラボンが女性の骨粗しょう症予防に寄与

- 味が淡泊でアレンジ自由度が高い

基本のかさ増しテクニックと失敗しないコツ

- 食材は水分量に合わせて浸水時間を調整

- 炊飯器の目盛りを信頼せず実測で水加減を最適化

- 風味を損なわないよう塩や出汁で下味を付ける

ご飯のかさ増しを美味しく仕上げるためには、いくつかの基本テクニックと注意点を押さえておくことが大切です。まず重要なのが「炊飯前に加える食材」と「炊飯後に加える食材」を使い分けることです。もち麦や雑穀、おからパウダーのように水分を吸収する食材は、白米と一緒に炊飯するのが基本です。一方、カリフラワーライスやしらたきのように加熱済みで水気を含むものは、炊き上がり後に混ぜるほうがベタつきを防げます。

また、食材を追加することで水分量が変わるため、水加減の調整が必要です。たとえば、もち麦を加える際は通常よりも1〜1.2倍の水を入れるのが目安です。乾燥おからを使用する場合は、あらかじめフライパンで軽く乾煎りしてから加えると、水分過多にならず風味も良くなります。

浸水時間も見直すとさらに効果的です。雑穀やもち麦を加えた場合、30分〜1時間程度の浸水時間を確保すると芯の残らないふっくらした仕上がりになります。

味つけにもひと工夫すると、より自然な仕上がりになります。白だしを小さじ1程度加えれば、全体の味に一体感が生まれます。ごま油やだし醤油を少量加えると香りとコクが加わり、かさ増しによる物足りなさを感じにくくなります。

これらのポイントを意識すれば、見た目も味も満足感のあるご飯が完成します。毎日の食卓で失敗なく取り入れるためにも、基本を押さえた上で自分なりの工夫を重ねていくことが大切です。

- 炊飯前に混ぜる

-

- もち麦は白米と1対1にし、合計量に対して1.2倍の水を加える

- 雑穀ミックスは白米2合に対して大さじ2を目安に投入

- おからパウダーは乾煎りしてから大さじ2を加え、吸水を防ぐため水量は1割増

- 炊飯後に混ぜる

-

- カリフラワーライスは電子レンジで1分加熱し、水気を切ってから蒸らし中に投入

- しらたき米化は細かく刻んで5分下茹でしてから混ぜることで臭みを除去

- 味付けのポイント

-

- 白だし小さじ1を加えるだけで素材の甘みが引き立つ

- ごま油数滴で風味を補い、食欲を刺激する

シーン別活用法とアレンジレシピ集

- ダイエット中はカリフラワーライス70%+白米30%で糖質オフ

- 育ち盛りの子ども向けに雑穀米50%+チーズ+コーンで栄養強化

- 忙しい朝はもち麦チャーハンで時短と腹持ちを両立

- 材料

-

- カリフラワーライス 200g

- 白米 100g

- 卵 1個

- 冷凍ミックスベジタブル 大さじ3

- 醤油 小さじ2

- 手順

-

- フライパンにごま油を熱し卵を炒める

- カリフラワーライスと白米を加え強火で2分炒める

- ミックスベジタブルを混ぜ、醤油で味付けして完成

- 材料

-

- もち麦ご飯 200g

- トマトピューレ 100ml

- ベーコン 20g

- 粉チーズ 大さじ1

- バジル 適量

- 手順

-

- 鍋でベーコンを炒め、香りが立ったらもち麦ご飯を投入

- トマトピューレを加え弱火で5分煮詰める

- 粉チーズとバジルを散らして仕上げ

- 材料

-

- しらたきライス 150g

- 残り物のカレー 100g

- 卵 2個

- ピザ用チーズ 30g

- 手順

-

- 耐熱皿にしらたきライスとカレーを重ねる

- 卵で作った薄焼きオムレツで覆い、チーズをのせる

- オーブントースターで5分焼き色がつくまで加熱

満腹感と健康を支える献立の組み立て方

- 主食・主菜・副菜・汁物のバランスで栄養を底上げ

- 低カロリー食材を活用しながら彩りで満足度を向上

- 食物繊維とたんぱく質を同時に摂取して血糖値スパイクを抑制

ご飯のかさ増しは単体でも栄養価や満足感を高める優れた方法ですが、より効果的に健康を支えるためには、献立全体の構成にも気を配ることが重要です。基本は「主食・主菜・副菜・汁物」という定食スタイルを意識すること。主食としてかさ増しご飯を取り入れることで、エネルギー源と食物繊維を確保し、主菜でたんぱく質、副菜でビタミンやミネラル、汁物で水分とミネラルを補う構成が理想的です。

たとえば、もち麦やカリフラワーライスを使ったご飯に、鶏むね肉のグリルや鮭の塩焼きなど脂質控えめのたんぱく質を合わせれば、ダイエット中でも満足度の高い食事になります。副菜には、彩り豊かな野菜のおひたしやきんぴらごぼうなど、噛み応えのあるものを加えると自然と食事時間が伸び、満腹感を感じやすくなります。

また、ボリュームのある具だくさんの味噌汁を添えると、水分と一緒に野菜も摂取でき、満足感が一段と高まります。食感に変化をつけるために、ナッツや海藻、豆類を副菜にプラスするのもおすすめです。

食事全体のカロリーは抑えつつも、しっかりとした満腹感を得られる献立を意識することで、無理なく健康的な食生活を継続することができます。見た目にも華やかで食卓が豊かになる献立の工夫は、家族全員の健康と心の満足感につながります。

- 献立例1 節約バランス定食

-

- もち麦ご飯 150g

- 鯖の塩焼き

- ほうれん草と人参のおひたし

- しじみの味噌汁

- 献立例2 ダイエットサポート定食

-

- カリフラワーライス入り雑炊 200g

- 蒸し鶏の梅肉ソース

- ひじきと大豆の煮物

- わかめスープ

まとめ

「ご飯のかさ増し」は、少量の白米に他の食材を組み合わせることで、満腹感を維持しながらも、栄養バランスを高め、食費を抑える調理法です。物価高騰が続く中、家計の負担軽減策として、また健康的な食事スタイルの一環として、多くの家庭に取り入れられています。

記事では、もち麦や雑穀、カリフラワーライス、しらたき、おからなどを中心に、各食材の栄養面のメリットと具体的な使い方を解説。特に炊飯前と後での使い分け、水加減や味付けの調整など、初心者でも安心して実践できるポイントを丁寧に紹介しています。

また、単にご飯をかさ増しするだけでなく、主菜・副菜・汁物を組み合わせたバランス献立の工夫や、アレンジレシピを取り入れることで、飽きずに続けられる食卓づくりも提案しています。カロリーを抑えつつも見た目や味、食感に満足感を持たせることで、家族みんなが楽しめる食事スタイルが実現します。

このように、ご飯のかさ増しは、節約・健康・継続の三拍子が揃った、現代のライフスタイルに適した調理法です。日々の食事をより豊かに、そして賢く楽しむための実用的なヒントとして、ぜひ活用していただければと思います。

| セクション | 主なポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| はじめに | 節約と健康を同時に実現 | ご飯のかさ増しが注目される理由 |

| 背景 | 物価高 / 健康志向 / 食品ロス削減 | 米価上昇とダイエットニーズ |

| 食材と栄養 | もち麦 / 雑穀 / カリフラワー | 食物繊維 / ビタミン / 低カロリー |

| テクニック | 炊飯前後の混ぜ方と味付け | 水加減調整 / ごま油風味付け |

| アレンジ集 | シーン別レシピ3種 | チャーハン / リゾット / ドリア |

| 献立術 | 主食×主菜×副菜×汁物 | 節約定食 / ダイエット定食 |

コメント