日本の農業は、単なる食糧生産の手段にとどまらず、古来から地域の文化や伝統を育む基盤として機能してきました。特に、地域特有のお米の品種や農具、そして作業マナーに根ざした農業スタイルは、その土地ならではの暮らしや精神性を鮮やかに映し出しています。さらに、田植えや収穫といった重要なタイミングには、神社での豊作祈願や地域祭りなどが盛大に行われます。これらの儀礼や行事は農業を祝うだけでなく、コミュニティの結束を強化し、世代を超えて受け継がれていく地域の文化を育む重要な要素となっています。

こうした背景を踏まえ、本記事では、地域特有のお米や農具、作業マナーが織り成す日本の農業文化と、それを支えるさまざまな儀礼や行事について詳しく紹介します。伝統的な祭りや季節行事に潜む地域コミュニティの力を解き明かしながら、現代においても色あせることなく続く農業文化の魅力を掘り下げていきます。記事の後半には、若い世代への伝承や都市部との交流における可能性にも言及し、これからの日本の農業文化がどのように歩んでいくのか、その未来図を探る一助としたいと思います。

地域特有のお米と農具が育む多様な文化

- 地域ごとの気候風土が生み出すお米の個性

- 農具の歴史と地域特有の改良がもたらす作業効率

- お米と農具にまつわる生活習慣やコミュニティへの影響

- 若い世代への伝承を支える農具づくりや改良の取り組み

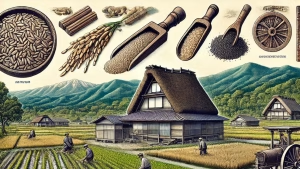

日本には、平野部から山間地帯、離島まで実に多様な地形や気候があり、その違いが地域ごとの独自の農業文化を育んできました。たとえば、北陸地方や東北地方では寒冷地に適した品種が栽培され、食味や粘り気に優れた特徴を持つお米が生まれます。一方、温暖な気候が続く南九州や四国などでは、稲作の時期をずらして2期作が行われる地域もあり、気温や湿度に応じた多様な品種改良が進められてきました。こうした地域特有の気候風土の違いは、お米の品種の個性だけでなく、作業手順や農具の形態にも影響を与えています。

農具に目を向けると、昔ながらの鋤や鍬(くわ)といった基本的なものに加えて、湿田や傾斜の多い棚田での作業に特化した工夫が凝らされたものがあります。地域の職人が手がける木製の農具は、軽量かつ耐久性に優れ、その土地に適した改良を重ねながら受け継がれてきました。これらの農具を正しく扱うための作業マナーは、長年にわたる経験や試行錯誤の積み重ねの成果であり、それを学ぶことは単に技術を習得するだけでなく、先人が培ってきた知恵や地域の文化に触れることでもあります。

さらに、地域特有のお米と農具がもたらす文化的影響は、農村の日常生活や地域コミュニティのしくみにも深く根ざしています。たとえば、集落全体で農具を共有したり、お互いの作業を助け合う風習は、農村に連帯意識を芽生えさせます。そして、作業における互いの助け合いが儀礼や行事へと発展し、農村部ならではの伝統的な祭りやイベントが生まれてきました。こうした文化が、現代においても地域コミュニティを支え、次世代へと引き継がれる大きな原動力となっています。

近年では、従来の農具に加えて機械化が進み、AIやドローン技術を用いた農作業も試みられていますが、昔ながらの農具の存在意義は失われていません。機械にはない繊細な作業性や、地域の土地柄に応じたきめ細やかな対応力は、いまだに手作業のほうが優れている場面も多く、その技術を学ぶ若者たちが増えつつあります。こうして新旧の技術が融合することで、伝統を重んじながら効率性も追求するという持続可能な農業スタイルが模索されています。

作業マナーと季節行事が結ぶ地域の絆

- 作業マナーに込められた自然への敬意と感謝

- 田植え前の神事や収穫祭が生む地域コミュニティの結束

- 作業マナーが育む協調精神と連帯感

- 観光客や都市住民との交流を通じた文化継承の広がり

日本の農業には、作業効率を高めるためだけでなく、自然を敬い感謝する精神が各所に息づいています。その象徴ともいえるのが、田植えや収穫作業時に行われる一連の作業マナーです。たとえば、田植えを始める前に神社で豊作祈願の神事を執り行う地域もあれば、収穫が終わった後に神々に新米を捧げて感謝を表す地域もあります。こうした儀礼は、自然と人間とが共存するための精神的支柱として機能しており、農業そのものを神聖な営みと捉える伝統を受け継ぐ重要な場でもあります。

日本各地には、田植え祭や収穫祭など、農作業の大きな節目にあたる行事が存在します。田植え祭では春先に、地域住民が集まって一緒に苗を植えながら豊作を祈り、その後に酒や料理を囲んで交流を深めることもあります。収穫祭になると、新米を炊いて地元の人々や来訪者と分かち合い、長い期間の作業を無事に終えられたことへの感謝と次の年の豊作を祈願します。これらの行事は単なるお祝いではなく、地域のアイデンティティやコミュニティの絆をより強固にする役割を担っています。

こうした作業マナーや行事を通じて、地域の人々の中に自然への感謝が根づき、助け合いの精神が育まれてきました。たとえば、棚田の多い地域では、急斜面や狭い作業スペースでの田植えや草取りなど、個人だけでは困難な作業も少なくありません。そこで近隣住民が互いに助け合い、集落全体で作業をこなしてきたという歴史があります。この協調精神は現代にも生き続けており、地域コミュニティの結束を支える大きな要因となっています。

さらに近年では、農業体験イベントや地域の祭りを通じて、都市住民や観光客との交流が活発化しています。都市の人々が田植え祭や収穫祭に参加することで、普段はなかなか触れることのない農作業を体験できるだけでなく、農村における作業マナーや自然との共生意識を肌で感じられます。これらの取り組みが、地域の農業文化をより広範に伝えると同時に、地域経済にも新たな活力をもたらしている点は注目に値します。

儀礼と行事に見る日本農業文化の深層

- 田植えや収穫を祝う神事と地域社会の歴史的背景

- 新米を象徴とする祝祭文化と地域のアイデンティティ

- 行事における郷土料理や芸能の役割

- 農業行事が観光資源として活用される現代の動向

日本の農業文化を深く理解するためには、農作業自体だけでなく、それを取り巻く多彩な儀礼や行事にも目を向ける必要があります。とりわけ稲作の現場では、田植え前の神事や収穫後の収穫祭が、地域住民にとって重要な意味を持っています。田植え前に執り行われる祭りでは、神主が神社で祈祷し、地域の人々が手を合わせて豊作を祈る様子が見られます。これは古くから日本各地で続いてきた伝統であり、農業が単なる生産活動ではなく、神々との共同作業として捉えられてきた証ともいえるでしょう。

一方、秋の収穫祭では、新米を炊き上げて地域住民とともに味わうことが中心的な行事として行われます。収穫の喜びを共有するだけでなく、豊作をもたらしてくれた自然への感謝を新米という形で再確認する機会でもあります。地域によっては、この新米にまつわる行事が単なる食事会にとどまらず、伝統芸能や踊りが加わることで、より一層華やかな祭りへと発展しているところもあります。たとえば、舞踊や太鼓の演奏が披露される地域では、農作物をめぐる喜びが視覚的にも聴覚的にも表現され、参加者同士の一体感がさらに高まります。

また、これらの儀礼や行事では、地域ならではの郷土料理が振る舞われることも多く、地域の食文化と農業の結びつきが強く感じられます。新米を使ったおにぎりや餅料理、その土地の野菜をふんだんに使った汁物などが登場し、地元の人々だけでなく観光客もその魅力を存分に味わえる機会となります。こうした郷土料理は、地域の自然環境や歴史の影響を色濃く受け継いでおり、それ自体が文化遺産と呼べる存在です。

現代では、こうした伝統的な農業行事が地域おこしや観光資源としても活用されており、多くの人が季節の節目に各地域を訪れるようになっています。棚田の美しい風景や、古くからの神事が残る神社、そして色とりどりの郷土料理を楽しむために、遠方から足を運ぶ人も少なくありません。地域にとっては外部からの収入源になるだけでなく、若い世代が地元の文化に誇りを持ち、新たな伝統継承の担い手となるきっかけづくりにもつながっています。

未来へつなぐ農業体験と伝承の取り組み

- 農業体験イベントがもたらす教育的効果

- 地域住民と都市住民の交流が生む新しい可能性

- 伝統と革新の融合が示す持続可能な農業の姿

- 次世代へ伝えるための組織的・人的サポートの重要性

地域特有のお米や農具、作業マナー、そしてそれを支える儀礼や行事は、長い年月を経て形成されてきた尊い文化遺産です。これを次の時代に確実につないでいくためには、若い世代や都市部の人々にも農業の魅力を体感してもらうことが不可欠です。近年では、農村での田植え体験や収穫体験、伝統的な農具の使い方を学ぶワークショップなどがさまざまな地域で開催されています。そこでは、地域の農家や有志が講師となり、実際の田んぼで苗を植えたり、稲を刈ったりといった実践的なプログラムが用意されています。

こうした体験型プログラムは、単に「農業を知る」というだけにとどまらず、自然に触れながら働くことの尊さや大変さ、そして喜びを肌で感じる絶好の機会です。特に子どもたちにとっては、学校の教室だけでは学べない貴重な経験となり、食や自然環境についての視野を大きく広げる効果が期待されます。さらに、都市住民が地域の行事に参加することで、伝統的な祭りや儀礼の意義を理解し、地域コミュニティとの結びつきを感じる場としても機能しています。

技術面においても、伝統的な農具を守りつつ最新技術を活用する動きが活発化しています。ドローンやセンサーを利用した土壌管理、AIを使った生育データの分析などは、今まで以上に効率的かつ持続可能な農業を目指すうえで有用な手段といえるでしょう。一方で、人間の手や伝統的な道具でしか成し得ない繊細な作業は依然として重要です。これらをうまく組み合わせることで、未来の農業はこれまでになかった柔軟性と多様性を獲得しつつ、地域固有の文化や伝統を守ることが可能となるのです。

さらに、これらの農業文化や行事を維持・発展させるためには、地域内外からの資金や人材の確保も大切です。行政やNPO、地域住民が一体となって支援体制を整えることで、祭りや行事が継続的に行われ、農村の魅力が国内外に発信される土台が築かれます。また、さまざまな分野の人材が関わることで、多角的な視点が生まれ、新しい観光コンテンツやサービスの開発にもつながります。たとえば、棚田の景観を生かした民宿ビジネスや、収穫祭と連携したマルシェイベントなど、地域独自の文化を軸にした新しいビジネスモデルが注目を集めています。

農業文化が紡ぐ地域コミュニティの未来

- 伝統文化が醸成するアイデンティティの継承

- 若い世代や移住者の参加がもたらす可能性

- 地域の課題と向き合う持続可能な農業スタイルへの道

- 世界へ発信できる農業文化としての魅力

地域特有のお米と農具、作業マナーを中心に展開される日本の農業文化は、その土地の風土や歴史だけでなく、人々の信仰や生活様式など、多面的な要素を含んでいます。田植えや収穫祭といった行事を通じて育まれる絆は、単に農作業を円滑に進めるための協力体制を越えて、共同体としての誇りや愛着を強める大切な機会ともなっています。また、近年の移住ブームや地方創生の流れの中で、外部から新たに地域に加わる若い人々や移住者が増えつつあります。こうした人々が自分の得意分野やクリエイティブなアイデアを活かし、地域の文化と融合させることで、新しい農業ビジネスや観光プログラムが生まれる例も珍しくありません。

一方で、高齢化や担い手不足といった課題に直面している地域も多く、すべてが順調に進んでいるわけではありません。しかし、そうした課題と向き合いながらも、外部の力や新技術の導入を受け入れることで持続可能な農業スタイルを模索する地域が増えています。これは単に生産性の向上を目指すだけでなく、地域の自然環境や伝統、そして人々の生活を一体として維持する試みといえます。地域で蓄積された知恵や作業マナーを活かしつつ、最先端技術を効果的に組み合わせることで、次世代の農業のあり方を切り拓く可能性が大いに期待されています。

さらに、日本各地の多様な農業文化は、国際的にも高い評価を受けるポテンシャルを持っています。稲作文化や繊細な農具の技術、そしてそれらを祝福する祭りや儀礼といった総合的な文化は、日本の魅力を世界にアピールする上でも大きな武器となるでしょう。観光客が田植え祭や収穫祭に参加し、実際に作業を体験するアグリツーリズム(農業観光)が広がれば、地域経済の活性化や国際交流の促進にも貢献します。

最終的には、地域特有のお米や農具、作業マナーを中心とする農業文化が、世代を超えてどのように継承され、どのように発展していくかが大きなテーマになります。これは日本の農村だけの問題ではなく、世界各地で共通する文化継承と持続可能な暮らしの両立に関する重要な課題とも言えるでしょう。日本の農業文化が、神事や行事を通じて自然への感謝や人々の結束を育む姿は、今後も多くの人々を惹きつけ、学びと刺激を与え続けるに違いありません。

まとめ

日本の農業文化は、地域特有のお米や農具、そして作業マナーが密接に絡み合いながら、長い歴史の中で深い精神性と豊かな生活文化を形成してきました。田植えや収穫を祝う儀礼や行事は、農村コミュニティの絆を強め、自然に感謝する気持ちを育む貴重な機会となっています。また、こうした伝統文化を次の世代へ受け継ぎ、さらに外部との交流を通じて発展させるためには、地域全体による継続的な取り組みと、新しいアイデアや技術の導入が欠かせません。未来に向けた新旧融合の農業スタイルこそが、これからの日本の農業文化をより多彩で力強いものへと導くのではないでしょうか。

こうして培われた農業文化は、単なる生産活動以上の意味を持っています。それは日本の精神性や価値観の核心にあり、地域のアイデンティティを支える大きな柱でもあるのです。多様な地域の特色が織り成す日本農業の姿は、今後も海外からの注目を集めつつ、新たな発展の可能性を模索していくことでしょう。

| 見出し | 要点 | 詳細 |

|---|---|---|

| 地域特有のお米と農具が育む多様な文化 | – 気候風土が生むお米の個性- 農具に見る地域独自の改良- 生活習慣やコミュニティとの結びつき- AIなど新技術との融合 | 地域により品種改良や農具の形態が異なり、それが作業マナーと結びついて多様な文化を形成している。新旧技術のバランスを取りつつ持続可能な農業を目指す動きが広がっている。 |

| 作業マナーと季節行事が結ぶ地域の絆 | – 自然への敬意と感謝- 田植え前の神事や収穫祭- 協調精神と連帯感の醸成- 観光客や都市住民との交流 | 田植え祭や収穫祭などの儀礼や行事を通じて、農業を神聖視する精神が受け継がれると同時に、地域コミュニティの連帯感が強化される。現代では都市との交流にも活かされている。 |

| 儀礼と行事に見る日本農業文化の深層 | – 神事と地域社会の歴史的背景- 新米を象徴とする祝祭文化- 郷土料理や芸能の役割- 観光資源としての活用 | 田植え前の神事や収穫祭などは、神々に感謝し、収穫を祝う文化的イベント。新米や郷土料理を通じて地域のアイデンティティを再確認し、観光客も魅了している。 |

| 未来へつなぐ農業体験と伝承の取り組み | – 農業体験イベントの教育効果- 地域住民と都市住民の新しい絆- 伝統と革新の融合- 組織的・人的サポートの必要性 | 田植え体験や収穫体験を通じて、若い世代や都市住民が農業文化に触れやすくなっている。行政やNPOの支援も含めた多方面の協力体制が今後の継承を左右する。 |

| 農業文化が紡ぐ地域コミュニティの未来 | – 伝統文化のアイデンティティ継承- 若い世代と移住者の参入- 地域の課題と持続可能な農業- 世界へ発信する魅力 | 高齢化や担い手不足などの課題はあるが、新技術や外部からの人材を取り込みつつ、地域特有の農業文化を世界に発信する取り組みが進んでいる。 |

コメント