この記事では、日本各地に根ざした農業文化の多様性と魅力について掘り下げています。新潟のコシヒカリや秋田のあきたこまち、山形のつや姫など、地域ごとに特有のお米が育まれており、それぞれの土地の気候や風土、歴史が反映されています。また、岡山の備中ぐわや千歯こきなど、農具にも地域ならではの工夫が見られ、農作業の効率を支えてきました。作業マナーにおいても「結(ゆい)」の文化や田植え唄など、地域の結束を高める知恵が息づいています。さらに、山間部の棚田では水管理や土壌改良の伝統技術が活かされ、景観や観光資源としても価値を持ちます。近年はAIやドローンなどの最新技術と伝統が融合し、持続可能な農業の実現に向けた取り組みも進んでいます。伝統と革新のバランスを保ちながら進化を続ける日本の農業文化は、地域の暮らしと強く結びついており、未来へと受け継がれていくべき大切な財産です。

地域特有のお米がもたらす味わいと文化

- 各地のお米が育つ環境の違い

- 品種改良と生産者の努力

- 地域ごとの食卓の特徴

- お米をめぐる地域コミュニティの結束

日本の農業文化を語るうえで欠かせないのが、地域特有のお米です。日本は南北に細長い地形を持ち、気候や風土も多種多様です。そのため、新潟のコシヒカリや秋田のあきたこまち、山形のつや姫、北海道のゆめぴりかなど、それぞれの土地に適した品種が数多く存在しています。各地の農家は長い年月をかけて土壌改良や水管理などを試行錯誤し、最適な環境を整えながら米作りを続けてきました。

また、品種改良に携わる研究者や農家の努力によって、お米の食感や味わいも多様化しました。粘り気や甘み、香りなど、消費者の好みに合わせた進化を遂げており、こうした多様性こそが日本の農業文化の奥深さの象徴ともいえます。各地域のお米がもつ独自の食感や風味は、その土地の気候や風土、栽培手法を反映しており、まさに地域のアイデンティティを表すものです。

さらに、お米は単なる主食としてだけでなく、地域特有の料理や行事とも深く関わっています。季節の行事やお祝いごとでは、その地域ならではの料理が振る舞われ、地域コミュニティの結束を高める役割を果たしてきました。たとえば、秋の収穫の時期には各地で収穫祭が開かれ、地元産のお米を使った伝統的な料理が振る舞われます。こうした儀式や祭りを通じて、人々は自然の恵みに感謝しながら地域の伝統を受け継いでいきます。

米作りをめぐるこうした文化的背景は、農業そのものが地域社会の基盤であることを物語っています。地域の農家だけでなく、地元住民すべてが共同体として、お米の生産や収穫を支える仕組みを築いてきました。農業に限らず、祭りや行事を中心とした地域コミュニティの絆が、日本の各地域を活性化させる原動力となっています。

また、お米作りに対する愛情や誇りは、若い世代にも少しずつ受け継がれつつあります。近年は都市部との交流が活発になり、農家と都市住民が協力して田植えイベントや収穫体験などを行う機会も増えています。これにより、お米の生産背景や地域の風土への理解が深まり、地域資源としてのお米の価値が再発見されています。

農具が語る地域の歴史と知恵

- 農具の地域差と適応力

- 伝統的な道具と現代の機械化

- 棚田や山間部での農具活用事例

- 農具の継承と保存活動

日本の農業文化において、農具は長い歴史とともに進化し、地域の地形や作物に合わせて多様化してきました。たとえば、岡山県で生まれた「備中ぐわ」や、稲の脱穀に活用される「千歯こき」は、農家が効率よく作業を進めるために工夫されてきた道具です。また、山間部では棚田での作業に特化した鍬や鎌などが用いられ、急斜面での作業効率を高める工夫が凝らされています。

こうした伝統的な農具は、時代の変遷とともに素材や形状に改良が加えられながら、地域の環境に最適化されてきました。昔は木製や竹製の道具が多く使われていましたが、後に鉄やステンレスなどの耐久性に優れた素材が用いられるようになり、作業の負担が軽減されました。一方で、現在ではトラクターやコンバインといった大型機械の導入が進み、大規模農業にも対応できる体制が整っています。

しかし、こうした機械化の波が押し寄せる中でも、伝統的な農具には独自の価値があります。農家同士で道具を融通し合う文化や、古い道具を修理して長く使い続ける風習は、地域コミュニティの結束を高める一面も持っています。道具の使い方や修繕技術は親から子へと引き継がれ、その過程で農業の知恵だけでなく地域の歴史や文化も伝えられています。

さらに、近年では伝統的な農具の保存や展示に力を入れる地域も増えており、観光資源として活用されるケースもあります。地元の資料館や観光協会と連携して、古い農具の展示や実演イベントを開催することで、多くの人々が日本の農業文化のルーツに触れる機会を得ています。こうした取り組みは、地域活性化だけでなく伝統技術の継承にもつながっています。

棚田や山間部での農業は、地形的に機械が導入しにくい場合が多く、昔ながらの農具が今なお主役として活躍しています。狭い畦道や急斜面を移動しやすいように設計された道具を用いることで、自然環境への負荷を最小限に抑えつつ、高品質な農産物を生産することができます。自然との調和を重視した農業スタイルは、日本の農業文化の多様性を際立たせる要素の一つでもあります。

作業マナーとコミュニティの結束

- 地域共同体としての農作業

- 伝統行事や祭りとの関わり

- 安全対策とお互い様の精神

- 若い世代への継承と体験イベント

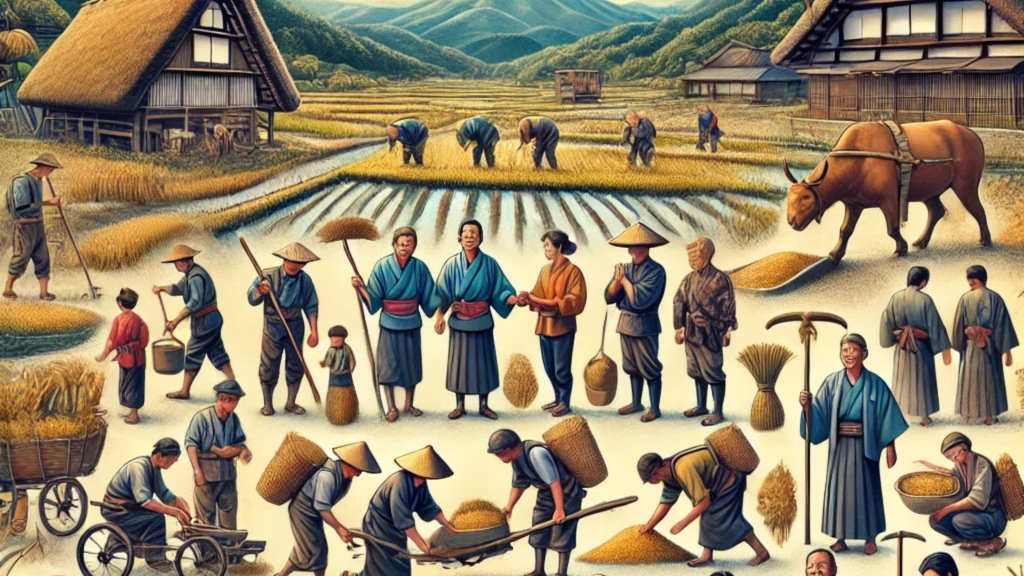

農業は、地域コミュニティにおける協力と結束を象徴する活動でもあります。日本の農村では、田植えや収穫などの大きな作業に際して、住民同士で助け合う「結(ゆい)」の文化が古くから根付いていました。たとえば、田植えの時期になると近隣の農家や地域住民が集まり、手分けをして苗を植えたり、水を引いたりすることがあります。こうした共同作業は、作業効率を高めるだけでなく、人と人との絆を深める貴重な機会となっています。

また、祭りや行事と農業が密接に結びついている点も、日本の農業文化の特色といえるでしょう。収穫祭や田植え祭りでは、農作業に対する感謝を表すと同時に、地域コミュニティ全体が一堂に会して喜びを分かち合います。こうした祭りには伝統的な歌や踊りが取り入れられ、作業の合間に楽しみながら交流を深める場となってきました。山形県の田植え唄をはじめ、地域ごとに異なる歌や掛け声は、農作業にリズムを与え、チームワークを高める大切な役割を担っています。

さらに、作業マナーとしては安全面での配慮も欠かせません。農薬を使用する際や機械を扱う際には、地域でのルールやガイドラインが設定され、住民同士で注意喚起を行い合うことが一般的です。これもまた、お互い様の精神が根付く農村の特徴であり、危険を最小限に抑えるために協力し合う姿勢は、地域全体の暮らしを支える重要な要素となっています。

近年は、高齢化などの影響で農業人口が減少する地域も多く見られますが、その一方で田舎暮らしや農業体験に興味を持つ若い世代や都市住民が増えている現状があります。各地の自治体やNPO、民間企業などが協力し、田植え体験や稲刈り体験、農泊などを通じて農業の魅力を発信しているケースもあります。こうした取り組みにより、伝統的な作業マナーや地域コミュニティのあり方が外部の人々にも共有され、次世代へと受け継がれる可能性が高まっています。

このように、農業を中心とした地域共同体の活動は、単に作物を育てるだけでなく、人と人、人と自然をつなげる架け橋として機能しています。作業マナーや行事への参加を通じて培われる結束感は、日本の農業文化の根幹を支える大切なエッセンスです。

棚田と伝統が息づく山間部の農業

- 棚田がもたらす景観と生態系

- 水管理と土壌改良の知恵

- 棚田を活用した地域の観光やブランド化

- 伝統技術と最新テクノロジーの融合

山間部に広がる棚田は、日本の農業文化を象徴する代表的な風景の一つです。急斜面を利用して階段状に造られた田んぼは、限られた平地を最大限に活用する先人たちの知恵が詰まっています。棚田での農業は機械の導入が難しい場合が多く、昔ながらの手作業や伝統的な農具が今も重要な役割を果たしています。山間部ならではの自然環境の厳しさを逆手に取り、美しい景観と良質なお米を生み出すこれらの棚田は、見る人に深い感動を与えます。

棚田で特に重視されるのが、水管理と土壌改良の工夫です。山間部では水源が豊富にある一方で、傾斜を利用して水を上下に流す構造のため、畦(あぜ)の維持や水漏れ防止などに気を配らなければなりません。また、水の流れを巧みにコントロールすることで、土が流出するのを防ぎ、長期的に安定した作物の生産を可能にしてきました。これらの知恵は自然災害にも強く、地域の営農を支える要となっています。

土壌改良においては、堆肥や有機物を活用する伝統的な手法が多くの地域で続けられています。収穫後の残渣や家畜の糞などを利用した自然循環型の農業は、山間部の脆弱な環境を守りながら豊かな実りをもたらしてきました。近年は持続可能な農業が世界的にも注目されていますが、日本では古くから自然との共生を意識した農法が実践されていたといえます。

また、棚田がもたらす景観価値や文化的価値を活かし、地域の観光資源としてブランド化を進める取り組みも盛んです。棚田で育てられたお米を「棚田米」として販売し、収穫体験や田植えイベントを組み合わせることで、都市部からの交流を促進しています。こうした取り組みによって、棚田そのものが観光目的地となり、地域の活性化や伝統文化の継承にも貢献しています。

近年はドローンやAI技術を活用した農業支援も進みつつあり、山間部の厳しい環境でも効率を高める試みが見られます。苗の状況を定期的に撮影して生育状態を分析したり、自動散布装置を活用して農薬や肥料を最適化したりと、最新の技術が伝統的な農法と共存する形が模索されています。こうした動きは、伝統の継承と未来への変革を同時に進める日本の農業文化の新たな一面といえます。

伝統と革新が織りなすこれからの日本の農業文化

- 歴史を土台とした持続可能な農業の可能性

- 新しい技術と伝統技術の組み合わせ

- 若手農家や都市住民の参加意欲

- 地域ブランドの向上と世界への発信

日本の農業文化は、先人たちの知恵や努力によって育まれてきた豊かな伝統を持ちながらも、新たなテクノロジーの導入を積極的に進めることで時代に適応してきました。地域特有のお米や農具、作業マナーといった要素は、いずれも地域コミュニティのアイデンティティを支える重要な柱であり、それらを守り育てることこそが日本の農業文化を次の世代へとつなぐカギとなっています。

若手農家の間では、SNSやインターネットを活用して情報発信を行い、自らが生み出す農産物の魅力や地域の魅力を全国へ届ける動きが盛んです。オンラインマーケットを通じて、地域特有の品種や昔ながらの手法で栽培されたお米を直接消費者に届けることで、新たなファンを獲得し、地域経済を循環させる手法が定着しつつあります。これにより、日本各地で人の流れや資金の流れが生まれ、地域の活性化につながっています。

一方で、過疎化や農業従事者の高齢化といった問題も依然として存在します。しかし、外部からの移住者や地域おこし協力隊の参加などにより、新しい視点と活力が農村部にもたらされる事例が増えています。伝統的な農業技術にAIやロボット技術などの最新のツールを掛け合わせることで、生産効率を高めながら環境負荷を軽減する取り組みも進んでおり、今後の持続可能な農業のモデルケースとなる期待が高まっています。

また、地域特有の食文化や祭りの継続は、コミュニティ内外の人々に地域の価値を伝える効果があります。例えば、収穫祭で地元のお米と食材を生かした郷土料理を提供することで、観光客や若い世代に地域の食文化を体験してもらう機会が生まれます。こうした取り組みを繰り返すことで、地域ブランドを確立し、全国や世界へ向けて発信していくことが可能になります。

伝統と革新の両輪で進む日本の農業文化は、単なる産業活動ではありません。自然と人、そして人と人を結ぶ豊かな場であり、その豊かさは地域固有のお米や農具、作業マナーによって彩られています。そこに歴史や風土が折り重なり、世代を超えた連帯感を育んでいるのです。これから先も、地域の個性を大切にしながら、新たな技術を受け入れる柔軟な姿勢が維持されることで、日本の農業文化はさらに多彩な広がりを見せていくことでしょう。

まとめ

日本の農業文化は、南北に伸びた国土や多彩な気候条件、そして長い歴史のなかで培われた知恵や技術によって形作られてきました。地域特有のお米や農具、そして作業マナーは、その地域独自の環境と人々の暮らしを映す大切な要素です。豊かな風土のもとで生まれたお米は、単なる食材にとどまらず、地域の人々を結びつける精神的な支柱でもあります。また、長年にわたって受け継がれてきた農具は、その土地の地形や風土に合わせて改良され、効率的でありながらも自然との調和を大切にする日本の農業文化を支えてきました。

作業マナーにおいては、地域コミュニティが互いに助け合う文化と、伝統行事や祭りを通じた絆の深まりが見られます。棚田をはじめとする山間部の農業は機械化が難しい反面、美しい景観と豊かな生態系を育み、観光資源としての可能性も高まっています。近年はドローンやAIなどの新技術が普及し、農業の効率化と同時に、伝統的な技術や文化をどのように守り育てるかという課題にも取り組む必要が出てきました。しかし、その課題こそが日本の農業文化をさらに進化させ、新たな価値を創出する原動力となっています。

若い世代や都市住民の参加によって、地域の農業やコミュニティが活性化し、伝統が新鮮な形で再評価される流れも見られます。地域特有のお米や農具、作業マナーを軸に、自然との調和や持続可能性を意識した農業文化は、世界的にも注目されています。これまでに培われてきた知恵と技術が、新たな視点やテクノロジーと結びつくことで、日本の農業文化はさらなる飛躍を遂げる可能性を秘めています。

日本の農業文化を理解することは、地域の歴史や人々の暮らし、そして自然との共生のあり方を学ぶことにほかなりません。未来に向けて、伝統を守りつつ革新を取り入れる姿勢が、より多様で豊かな農業文化を育んでいくでしょう

| アイテム | 主な内容 | 要点 |

|---|---|---|

| 地域特有のお米がもたらす味わいと文化 | 地域ごとの気候や風土に根ざした特有のお米の紹介。コシヒカリ、あきたこまち、つや姫など品種改良の成果と食文化への影響。 | ・地域特有のお米が育つ背景 ・品種改良と生産者の努力 ・お米をめぐる地域コミュニティ |

| 農具が語る地域の歴史と知恵 | 農具の地域差と伝統的な道具の工夫。備中ぐわや千歯こきなどの紹介と、現代の機械化との関係性。 | ・農具の地域差と適応力 ・伝統的な農具と現代の機械化 ・農具の継承と保存活動 |

| 作業マナーとコミュニティの結束 | 作業マナーや祭りを通じた地域コミュニティの結束。田植え唄や「結(ゆい)」の文化、安全対策の共有など。 | ・農作業における協力体制と祭りの意義 ・作業マナーと安全対策 ・若い世代への継承と体験イベント |

| 棚田と伝統が息づく山間部の農業 | 棚田を中心とした山間部の農業。水管理や土壌改良の知恵、美しい景観と観光資源としての活用。 | ・棚田がもたらす景観と生態系 ・山間部での水管理と土壌改良 ・伝統技術と最新テクノロジーの融合 |

| 伝統と革新が織りなすこれからの日本の農業文化 | 伝統技術とAI・ドローンなど最新技術の融合。若手農家や都市住民の参加による地域ブランドの再構築。 | ・伝統と革新が織りなす未来 ・若手農家や都市住民の参加 ・地域ブランドの向上と世界への発信 |

コメント