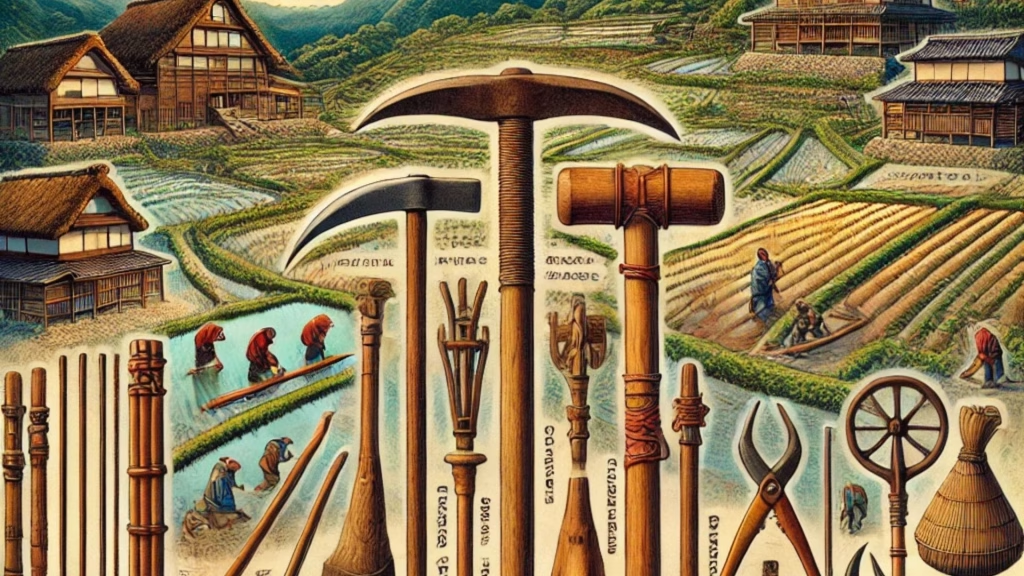

日本各地の農具は、それぞれの地域の気候や地形、農業文化に適応しながら発展してきました。機械化が進む現代においても、伝統的な農具は重要な役割を果たしています。岡山県の「備中ぐわ」は硬い土壌の深耕に適した鍬であり、「千歯こき」は稲の脱穀作業を効率化した道具です。また、九州地方で使われる「のぎ」は、苗の間引きに使用され、稲作の品質を向上させる役割を担っています。

こうした農具は、単なる作業道具としてだけでなく、地域の文化や歴史、農業を支える人々の知恵が詰まった象徴でもあります。地域の共同作業や田植え唄などの文化とも結びつき、農業を通じたコミュニティの結束を生み出してきました。さらに、伝統農具と最新技術を組み合わせた「ハイブリッド農業」が注目され、持続可能な農業の実現が模索されています。

農具が映し出す日本の風土と文化

- 農具は地域の風土や文化を反映した大切な道具です

- 手作業を通じた自然との関わりが農業の魅力を深めます

- 農具が地域コミュニティの結束を高める役割を果たしています

- 伝統農具は現代でも重要な意味を持っています

はじめに、日本各地の農業文化において地域ごとに特色を持つ農具は、単なる作業道具としての機能だけにとどまらず、その土地の歴史や自然環境、そして人々の文化や価値観までも映し出す存在となっています。日本は南北に長く、山間部や平野部、さらに気候や土壌の差異も顕著であるため、同じ稲作や野菜作りであっても、その方法や使用される農具は大きく異なります。これらの差異は、あくまで土地の条件に合わせて最適化されてきた結果であり、長い年月をかけて培われた先人たちの知恵が詰まっています。

例えば、山間部では地形が狭いため、小回りの利く農具が必要とされ、平野部では広大な田畑を効率的に耕すための大型の機械や農具が発展してきました。また、特定の地域でのみ使われる農具の形状や素材は、その土地ならではの気候や土壌に適応した結果です。こうした多様な農具を通じて、私たちは地域の文化や歴史、その土地の人々の暮らしを垣間見ることができます。

さらに、伝統的な農具の使用は、単に道具を使いこなすだけでなく、手作業を通して土と向き合い、自然と共に生きる感覚を養う機会にもなっています。現代の農業では、効率性を重視した大型機械が普及する一方で、昔ながらの道具があえて使われ続けている現場も少なくありません。それは、自然に寄り添いながら作物の状態を身体全体で感じ取り、微妙な土の湿り気や作物の成長度合いを即座に判断する力を磨くためでもあります。

そして、こうした農具がもたらすもう一つの大きな価値は、地域コミュニティの結束です。農具の使い方を教え合い、共同作業を通じて助け合う風土が各地に残り、地域での祭りや収穫の行事においても、農具の展示や実演が行われます。子どもからお年寄りまでが一緒になって参加し、先祖から受け継いだ道具と技術、そして作業を支える精神を次世代へ伝えているのです。

日本の農業文化が育んできた農具は、地域の環境や人々の暮らしの知恵そのものといっても過言ではありません。私たちが口にする美味しい野菜やお米の裏側には、こうした地域に根ざした農具と農家の創意工夫が支えとなっています。今もなお続くその営みに思いを馳せれば、自然との共生や人々の絆が育む尊い文化が浮かび上がります。

このように、地域ごとに特色ある農具の魅力とは、単なる道具の形状にとどまらず、人々と自然、そして歴史と文化を結びつける大きな役割を果たしている点にあります。日本の各地を訪れ、その土地で使用される農具を実際に手に取ってみると、改めて農業が地域の暮らしと密接にリンクし、豊かな文化を育んできたことを実感することでしょう。

地域に根ざした農具の実例 – 備中ぐわ、千歯こき、のぎ

- 備中ぐわは硬い土壌の深耕に適した伝統的農具です

- 千歯こきは効率的な脱穀を支える歴史ある道具です

- のぎは九州地方での苗の間引き作業に欠かせない存在です

- それぞれの形状や使い方が土地と深く結びついています

地域の農具と歴史の結びつきを知る上で、代表的な例として挙げられるのが岡山県の「備中ぐわ」です。複数の爪を持ち、先端が三またや四またに分かれた形状が特徴で、硬い土を深く耕しやすい工夫がなされています。岡山県周辺の土壌は粘り気が強い場合もあり、その土をスムーズに掘り返すために長い年月をかけて進化してきたのが備中ぐわです。その結果、土が鍬の部分にくっつきづらく、労力を抑えながらしっかりと深耕を行うことができるようになりました。この農具が地域の農業において大切にされてきた背景には、限られた土地を効率的に利用しながら質の高い作物を育てようとする農家の思いが色濃く反映されています。

一方、稲の脱穀に欠かせない道具として江戸時代から普及してきたのが「千歯こき」です。櫛の歯のように並んだ突起に穂先を引っかけることで、籾を効率的に取り外すことができます。千歯こきが普及する以前は、手作業による脱穀が主流であり、作業には非常に手間と時間がかかっていました。ところが、この道具の登場によって作業効率が飛躍的に向上し、大切な稲を素早く、かつ無駄なく扱うことが可能となったのです。こうした農具の発明は、地域社会全体の生活スタイルや労働観にも影響を与え、田んぼを守る人々の結束をより強固なものにしていきました。

また、九州地方でよく見られる「のぎ」は、苗を間引くために使用される道具です。稲作の過程では、苗の生育を整えるために一定の間隔を保つ必要があり、その際にのぎを用いることで、苗をスムーズにつかんで引き抜くことができます。このような間引き作業は、作物の成長を促進すると同時に、地域の祭りや慣習と結びついていることが多く、作業を行いながらその土地独特の掛け声や歌が受け継がれています。つまり、のぎという農具は単なる苗の整理にとどまらず、農作業を通じてコミュニティの一体感を生む役割を担っているのです。

農具の形状や素材、使い方はその土地独特の風土や文化と深く結びついており、先人たちが土地の条件を把握しながら長い時間をかけて改良を重ねた成果の結晶でもあります。たとえば、木材や金属の選択一つをとっても、地域の森林資源や土壌成分の影響を受け、それを最大限に活用できるよう工夫が施されてきました。農具はまさに、その地域に根を下ろした「暮らしの道具」であり、見る人が見れば一目で「どこの土地で使われているものか」がわかるほど、個性豊かなスタイルを持っています。

備中ぐわにしても千歯こきにしてものぎにしても、それぞれの道具が歩んできた歴史は、地域の農家の方々が生み出した無数の試行錯誤や、その土地独自の風土との対話の賜物です。近代化や機械化が進んだ今でも、これらの伝統農具が使われている現場が各地に残されていることは、日本の農業が持つ多様性と奥深さを語る大きな証となっています。

地域の気候と農具が支える多様な稲作文化

- 日本各地のお米は地域固有の品種や特性を持っています

- 農具も地域の稲作や風土に合わせて発展してきました

- 地形や気候に応じた栽培技術が多様な稲作文化を育んでいます

- 祭りや伝統行事が地域の農業を支える文化的背景です

日本各地の稲作文化は、そのまま地域ごとの風土を映し出す鏡のようなものです。たとえば、豪雪地帯である東北地方の一部では、積雪の多い冬の間に雪解け水を活かした稲作が行われます。この雪解け水にはミネラルが豊富に含まれていることから、稲の生育を助け、美味しいお米へとつながると考えられています。一方、温暖な気候を生かして二毛作を行う地域では、稲作と別の作物を組み合わせることで、土地の有効活用と生産の多様化を実現しようとしてきました。

このように、地域の自然条件に合わせて行われる栽培技術は、日本中で実に多岐にわたっています。それぞれの地域で育つお米の品種は微妙に異なり、コシヒカリやあきたこまち、つや姫やゆめぴりかなど、個性豊かな味わいや食感が特徴です。それぞれの土地で育ったお米は、地元の気候や土壌の恩恵を受けているため、一口に「お米」といっても大きな違いが生まれるのです。

農具もまた、こうした稲作文化を支える要となっています。例えば、平野部で大量生産に向く農業機械の導入が進む一方、山間部では細かな段差が多い棚田を守るため、小型で扱いやすい農具が今なお活用されています。さらに、日本各地の風習においては、田植えや稲刈りといった作業が行われるときに必ず歌や掛け声が伴うことがしばしばあります。これは、一人ひとりが同じリズムやテンポで作業を進めるための工夫というだけでなく、共同作業を行うことで生まれる連帯感や感謝の気持ちを共有するための儀式でもあるのです。

祭りや伝統行事においては、地域の農業が豊作であったことへの感謝や、次のシーズンも恵まれるようにという祈願が行われます。お祭りでは、収穫したお米を使った料理や、お米にまつわる行事が地域ならではの形で展開され、農具の展示や実演が行われることもあります。こうしたイベントは、地域の子どもたちが伝統的な農具や作業を実際に目にする貴重な機会となり、文化の継承を助けるだけでなく、農業に対する理解と興味を深める場として大切にされています。

また、農具の中でも「唐箕」などの風を利用して籾殻やごみを分別する道具は、古くからの知恵が色濃く反映された象徴的な存在といえます。稲作が終わった後も籾や穂の状態を見極めながら風を活用して選別する作業は、機械では感じとりづらい繊細な判断を可能にし、農家の経験と技術がものをいいます。こうした一連の流れからも、日本の農業が単なる生産活動を超え、人々の文化と深く結びついてきたことがわかるのです。

農具が生み出す共同作業と地域コミュニティの結束

- 共同作業が地域の結束を生み出す大きな要素です

- 田植え唄や作業唄など、文化的な習慣が農具の使用と結びついています

- 地域のコミュニティが祭りや行事を通じて農具や農業技術を継承しています

- 伝統農具の役割は単なる作業効率だけではありません

農具が結びつける地域コミュニティの側面に注目してみると、その魅力はさらに深まります。日本の農業は、かつてから「互いに助け合う」文化によって支えられてきました。田んぼの準備や田植え、稲刈りといった工程では、多くの人手を必要とするタイミングがあり、昔は近隣の農家同士が協力して作業をこなしていたのです。こうした助け合いの風景は、今でも地域によっては色濃く残っており、農具を共有したり、使い方を教え合ったりといった姿が当たり前のように見受けられます。

この共同作業の文化を象徴するのが、田植え唄や草取り唄などの作業唄です。みんなで声を合わせて歌うことで、単調になりがちな作業にリズムが生まれ、心地よい一体感が醸成されるだけでなく、「もっと頑張ろう」という前向きな気持ちが自然に芽生えます。さらに、子どもたちはその光景を見て農業や農具に親しみを持ち、大人たちから伝えられる知識と技術を将来へと引き継いでいくのです。

地域の祭りや行事でも、農具は大切な役割を果たしています。収穫祭や農業体験イベントなどで、千歯こきや備中ぐわを実際に使ってみる体験ができる場を設けている地域もあり、その道具の使い方や歴史について直に学べる機会を提供しています。こうした取り組みは、「なぜこの形状なのか」「どうしてこの素材を使うのか」といった疑問を生むと同時に、人々が自分たちの地域の文化や歴史に誇りを持つきっかけともなるのです。

また、特定の道具を製作する職人が地域で尊敬を集めることもあります。のぎや千歯こきなどの木製の道具は、熟練した技を持つ職人が一つひとつ丁寧に作り上げる場合が多く、そうした職人との触れ合いを通して、農具が持つ伝統的な美しさや頑丈さに感銘を受ける人も少なくありません。こうした作り手と使い手のつながりは、コミュニティをさらに豊かにし、それぞれの役割が支え合う構造を築いています。

伝統的な農具の存在意義は、決して作業効率のみでは測れない部分にあるといえます。むしろ、地域の気候や地形、人々の生活様式や信仰までも内包し、それらを一体にまとめあげる触媒として機能してきました。農具の使い方を学ぶことは、そのまま土地に根ざした文化の在り方を学ぶことにつながり、そのプロセスで得られる経験が人々のアイデンティティ形成にも寄与するのです。

伝統農具と最新技術の融合が生み出す新しい農業の形

- 伝統的な農具と現代技術の両立が新たな農業スタイルを生み出しています

- 自然との調和を保ちながら効率化を図る方法を模索する動きがあります

- 地域独自の文化を守りつつ、次世代へ持続的に継承していく意義が重要です

- 農具を通じて培われてきた知恵が未来の農業を支えます

最後に、伝統農具と現代技術の融合に目を向けてみましょう。近代以降、大型の農業機械や自動化された設備が普及し、作業効率は飛躍的に向上しました。しかし、同時に自然との対話を大切にする観点では、昔ながらの農具が持つ強みも再評価されています。例えば、機械では捉えきれない土壌のわずかな変化や、作物一つひとつの細かい状態を直接感じ取るには、手作業を通じたアナログ的なアプローチが欠かせないからです。

このような背景から、地域によっては「必要な工程だけを機械化し、あとは手作業を生かす」というハイブリッドな農業スタイルが広がりつつあります。具体的には、田植えや収穫の大部分を機械に任せつつ、最終的な仕上げの工程や間引き、害虫の確認などを古くからの農具で行うことで、収量と品質の両立を図るという取り組みです。また、新たな試みとして、機械で荒く耕した後の微調整に備中ぐわを活用したり、脱穀の際の仕上げに千歯こきを取り入れる農家も存在します。

このような二つの手法の融合は、先人たちが長年培ってきた経験や知恵があってこそ実現できるものです。伝統農具が失われてしまえば、気候変動や環境の変化に対応する柔軟性を失う可能性もあり、長期的には農業の持続性が危ぶまれるかもしれません。だからこそ、地域コミュニティや後継者育成の観点で、伝統的な農具の知識と使い方を次世代へ伝えることは、現代に生きる私たちに課せられた大切な使命といえます。

また、農具の継承は地域のアイデンティティを守ることにもつながります。農具を扱う際には、その道具が誕生した背景や形状の意味、作業の工程にまつわる風習などを知る機会が自然と生まれます。こうした情報を共有し合いながら、地域の人々が「自分たちの土地に対する誇り」をより強く感じられるようになれば、地域コミュニティの活性化にも大いに貢献することでしょう。

そして、私たちが口にするお米や野菜がどのように育てられ、どのような道具によって支えられているかを知ることは、食べ物に込められた作り手の思いを受け取る第一歩ともいえます。日本各地に残る特色ある農具は、飽くなき探究心と自然への畏敬の念から生まれ、長い歴史を通じて磨き上げられてきた「知恵の結晶」です。これらを大切にしながら、現代の技術と併せて活用することこそが、未来の農業を支え、私たちが豊かな食生活を享受し続けるための鍵になるのではないでしょうか。

まとめ

日本の農業文化において、地域特有の農具は、その土地の環境に適応しながら発展してきました。岡山県の「備中ぐわ」、稲の脱穀に使われる「千歯こき」、九州地方で間引きに用いられる「のぎ」など、それぞれの農具が農作業の効率を高め、地域の風土に適した形で受け継がれています。

また、農具は単なる道具ではなく、地域の歴史や文化、共同作業の風習とも深く関わっています。田植えや収穫の際の協力作業や作業唄、祭りなどの行事は、地域の結束を高める重要な役割を果たしてきました。さらに、近年では、伝統農具と最新技術を組み合わせた「ハイブリッド農業」が進み、持続可能な農業の実現が模索されています。こうした動きの中で、伝統農具の価値が再評価され、未来の農業においても重要な役割を果たしていくと考えられます。

| 章タイトル | 内容概要 |

|---|---|

| 農具が映し出す日本の風土と文化 | 地域ごとに異なる農具は、風土や文化を反映しながら発展してきた。手作業の重要性や農具を通じた自然との関わりが農業の本質を支えている。 |

| 地域に根ざした農具の実例 – 備中ぐわ、千歯こき、のぎ | 岡山県の「備中ぐわ」、脱穀用の「千歯こき」、九州地方で使われる「のぎ」など、地域ごとの特性に適した農具の歴史と役割を紹介。 |

| 地域の気候と農具が支える多様な稲作文化 | 雪解け水を活かした東北の稲作や、温暖地域の二毛作など、気候と農具が密接に関わる稲作文化の多様性を解説。 |

| 農具が生み出す共同作業と地域コミュニティの結束 | 田植えや収穫の共同作業、田植え唄や作業唄、地域の祭りを通じた農業文化の継承とコミュニティ形成の重要性を探る。 |

| 伝統農具と最新技術の融合が生み出す新しい農業の形 | 伝統農具と最新技術を組み合わせた「ハイブリッド農業」による持続可能な農業の実現と、農具継承の意義を考察。 |

コメント