日本文化において、お米は神道と深く結びつき、古代神話である天照大神の天孫降臨に始まる神聖な存在です。新嘗祭や大嘗祭などを通じて、豊穣や命の尊さを感じる機会が生まれ、一粒に宿る七柱の神々という言い伝えも広く信じられています。家庭の神棚へのお供えや風水での開運視点など、日常生活にも根付き、自然と神々への感謝を育みながら、人々の心を結びつける重要な役割を果たしています。さらに、地域の祭りや田植え祭、収穫祭を通じて、お米をめぐる共同作業が住民同士の絆を深め、神々と人々の交流を体感できる場が今なお大切にされています。このように、お米は日本人の精神文化を支える要となり、豊作への感謝や自然との調和を実感させる存在として現代にも息づいています。この記事ではそれらを説明しています。

お米と日本文化の始まり

- お米が日本でどのように重要視されてきたかの概観

- 日本神話や歴史におけるお米の登場と意味

- お米が農耕社会の基盤を築いた点への着目

日本において、お米は単なる食糧ではなく、精神的な豊かさや共同体の結束を象徴する特別な存在として育まれてきました。古代の人々にとって、稲作は国の繁栄を支える非常に重要な活動でした。日本では、四季折々の移ろいに合わせて稲作が行われ、春には苗を植え、秋には収穫を迎え、冬には土を休ませるというリズムが生活の基盤になりました。そうした生活リズムの中で得られるお米は、自然と人間が深く結びついて生まれた「命の源」として扱われてきたのです。

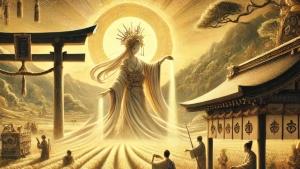

日本神話を遡ると、天照大神が孫の邇邇芸命に稲穂を授けたという「天孫降臨」のエピソードがあり、そこから日本の稲作文化が始まったとされています。この神話は、お米が神々から人々へもたらされた神聖なものであることを示唆し、時代を経てもお米の象徴性と神聖視は変わることなく継承されてきました。こうした神話を背景に、日本人は稲作と神々の恵みを強く結びつけ、日々の食卓でお米をいただく行為にも感謝の思いを込めてきたのです。

さらに、お米が日本の文化や歴史に深く根を下ろしてきた背景には、山々や川など自然の恩恵を最大限に活かす地形や気候があったことも見逃せません。四方を海に囲まれ、降水量も比較的豊富な日本列島は、稲作に適した環境が整っていました。そうした風土と歴史的背景が、お米を尊重する姿勢を育み、その象徴性を単なる生産物の域を超え、神道を含む精神文化へと広げていったのです。

また、古代社会ではお米が貨幣の代わりとして用いられ、国家財政を支える「年貢」として徴収されるなど、社会システムそのものを形作る重要な存在でもありました。お米の収穫が不安定であれば社会も揺らぐため、豊作を願う祭りや儀式が数多く行われ、人々は自然と神々へ感謝しながら共同体の絆を深めてきたのです。こうした積み重ねが、お米の持つ神秘性と尊厳をさらに高めてきました。

このように、お米が日本文化の起点としてどのように扱われてきたかを振り返ると、稲作が日本人の生活と切り離せない関係であることがわかります。神話や歴史、風土が絡み合うことで形成されたお米への崇敬の念は、神道の儀式を中心として深く根付き、今日に至るまで受け継がれています。

神道におけるお米の神聖性と祭りの意義

- 神道でお米が特に重視される理由

- 新嘗祭や大嘗祭などの主要な祭り

- 儀式がもたらす精神的な豊かさ

神道におけるお米の神聖性は、新嘗祭や大嘗祭などの伝統的な行事に顕著に表れています。新嘗祭は毎年秋に行われ、その年に収穫された新米を神々に供えて感謝する儀式です。天皇自らも新米をいただくことで、国家の安定や人民の幸福を祈願し、日本という共同体の豊穣と結束を改めて確認します。一方、大嘗祭は新天皇の即位に伴って行われる非常に重要な宮中祭祀で、ここでもお米が中心的な役割を担い、神聖な食べ物としての価値を強く示しています。

こうした祭りでは、神職が厳かな手順に従いながらお米を神々へ奉納します。儀式の場には伝統的な装束や道具が用いられ、古来からの作法が厳格に守られています。これは自然や神々へ向けた敬意と畏敬の念を示す一方、お米という存在が持つ尊厳と霊的な力に人々が心を合わせることを表すものです。祭りの最中には田から採れた稲穂や新米がふんだんに使われ、その収穫を分かち合う喜びが共有されます。

神道の考え方では、神々は自然界のあらゆる要素や営みの中に存在するとされます。田植えから収穫までの一連の営みに神々の働きが深く関わっていると考えられ、田植え祭やさまざまな儀式で神に祈りを捧げるのは、すべての稲が無事に育つようにとの思いが根底にあるからです。こうした神道の祭りは、人間と自然との調和を尊重する日本文化の基盤を象徴しています。

さらに、神事を執り行う神主や巫女は、お米に宿る神聖な力を感じ取り、そこに込められた生命力に共鳴すると考えられます。祭りに参加する地域の人々にとっても、お米は単なる作物ではなく、神々とのつながりを体感する媒体として機能します。このような儀式を通じて、人々は自然に生かされていることを改めて認識し、各々の日常を見つめ直す機会を得るのです。

神道におけるお米の神聖性は、こうした祭りや儀式を通じて大切に育まれてきました。お米を通じて神々と対話し、自然の恵みに感謝し、豊穣を祈り願うことが、日本人の精神文化の根底にあると言えるでしょう。祭りが終わったあとも、その尊い思いは各家庭や地域へと持ち帰られ、人々の生活に生き続けていきます。

一粒に宿る七柱の神々とスピリチュアルな意味

- お米に秘められた霊的パワーの由来

- 「一粒に七柱の神々が宿る」という考え方

- スピリチュアル面から見たお米の重要性

日本には古くから「一粒のお米には七柱の神々が宿る」という言い伝えがあります。これは、お米のような穀物一粒一粒に神々が宿り、生命と豊穣の力を与えてくれるという考え方を示しており、自然への深い畏敬と感謝の念が根底にあることをうかがわせます。実際に田んぼの稲が育つ姿には、目には見えない大いなる存在の働きを感じ取った先人たちの思いが反映されています。

スピリチュアルな観点からは、お米は物質的な栄養だけでなく、心にも豊かさをもたらす存在として捉えられてきました。日常生活でも、お米を大切に扱い、食事の前後に「いただきます」「ごちそうさまでした」と述べる文化は、このスピリチュアルな価値観を映し出しています。一粒のお米を粗末にすることは神々の恵みに背く行為とされ、食卓で無駄を出さずにいただく姿勢が美徳とされるのも同じ理由です。

また、お米には「邪気を払い、幸運を招く力がある」と昔から信じられてきました。神道の儀式だけでなく、節分で豆と一緒にお米を用いる地域があるのは、こうした邪気払いの考え方と関係があるのです。さらに、神棚にお米を供える習慣も神聖なエネルギーを家に呼び込む手段とされ、こうした行為の積み重ねがお米と日常生活をつなぎ、感謝や敬意の文化を醸成していると言えます。

神道では、神々とつながるための象徴が数多くありますが、お米はその中心といっても過言ではありません。収穫した稲穂を神社に奉納する際にも、霊的な力を帯びた象徴を神々へ捧げる行為そのものが、人々のスピリチュアルな感性を育み、共同体を結びつけてきました。こうした伝統の中で培われたお米の神聖性が、日本人の生活や行事にいまも息づいているのです。

近年では健康志向や食育の観点から、お米の栄養価や利点が改めて注目されていますが、その底流にあるスピリチュアルな意味も忘れずに受け継ぐことが大切でしょう。私たちの身体を養うだけでなく、心を穏やかにし、自然や神々とのつながりを取り戻す存在として、お米は現代の暮らしを豊かに彩り続けています。

田植えから収穫までの儀式と地域の結束

- 田植え祭や収穫祭の風習とその意義

- 地域コミュニティが結束する機会としての祭り

- 稲作の過程を通じた神々との対話

日本の農村部では、田植え祭や収穫祭などがお米と密接に結びついた行事として盛んに行われてきました。田植え祭は春先に行われ、神主が祓いを行い、水を張った田に地域の代表者が苗を植え始めます。これは稲の生育を妨げる障りを払うとともに、豊作を願う祈りが込められた儀式です。一方で秋の収穫祭では、実りの稲穂を神に奉納してお米が無事に育った感謝を示すほか、新米をみんなでいただくという慣習があります。こうした行事によって、人々は神々の力を身近に感じながら地域全体が一体感を高めてきました。

祭りの際には多くの人々が参加し、農作業に必要な労力を地域で補い合うことでコミュニティの結束が深まります。子どもたちにとっては田植えや稲刈りを体験する貴重な機会になり、お米を育てる過程や自然の偉大さを学ぶ場ともなります。こうした子どもたちの体験が、お米の尊さや神々への感謝を次世代に継承していく礎になるのです。

地方によっては神輿をかついで田んぼを巡り、悪霊を払い、稲穂の成長を願う行事を行うところもあれば、実際の田を舞台に神楽を奉納する地域もあります。これらはいずれも、お米を神聖なものとして扱い、稲作を中心に形成されてきた地域コミュニティの精神文化を表しているのです。そのような祭りの場面には、日本文化の根底にある生命力や共生の思想が鮮やかに示されます。

また、収穫祭では新米を炊いて神前に供え、そこから参加者全員で新米をいただくことが一般的です。これは神々とともに食を共にするという神事の一面を持ち、お米に宿る霊的な力をいただきながら自然の恵みに改めて感謝する場ともなっています。実際に作業を通じて祈りや苦労を重ねた後の新米には、稲作に関わる多くの思いが詰まっており、一粒一粒にこめられた尊い実感を共有できるのが大きな喜びです。

これらの祭りや儀式を続けていくことは、地域固有の伝統や文化を守り、共同体としてのアイデンティティを確認する意味でも重要です。お米の成長を見守ることで四季の移ろいや自然環境を身近に感じ、神々に見守られながら生活しているという安心感も得られます。こうしてお米は、人々の生業を支えるだけでなく、精神面でも支柱としての役割を果たしてきたのです。

家庭におけるお米と神棚の関わり

- 家庭でのお米の扱い方と神道の儀礼

- 神棚にお米を供える意味

- 日常生活に根付くお米への感謝の姿

日本の多くの家庭には神棚が設けられ、そこへお米を供える習慣が根付いています。神棚は家の中心にある神聖な空間であり、神道の信仰を日常生活に取り込む場でもあります。そこにお米を供えることは、神々へ感謝を伝え、その加護を願う行為です。新鮮なお米と水、そして塩を合わせて供えるのが一般的で、これらを定期的に交換し、家庭内を清浄に保つとともに神々との縁を保っています。

また、家庭でお米を炊く際に行う「お米を研ぐ」という作業も、神道の「祓い」の概念と通じるものがあると解釈できます。水で米を研ぐ過程は、汚れを落として清めるという象徴的な行為であり、心身を清らかに整える一連の作法にも重なる面があるのです。日々の何気ない動作にも、実は深い精神文化が息づいていると言えます。

さらに、毎日食べるお米を神棚に供える習慣は、家族全員が神々の恩恵にあずかり、健康と繁栄を得ることを祈る気持ちの表れです。神棚から下ろしたお米を食べたり、庭や畑に戻したりすることで、人間と自然と神々が一体となる循環を体感できます。年末年始には特に丁寧に神棚を飾り、新米やお神酒を捧げる風習もあり、家族全体で一年間の感謝と新たな年の無事を祈る姿が見られます。

こうした家庭におけるお米と神棚のつながりは、一見すると当たり前のように思われがちですが、そこには深遠な精神文化が宿っています。一粒一粒を粗末にしない態度や、食前食後のあいさつに込められる感謝の念は、神道が大切にする「自然との調和」や「神への畏れと感謝」の精神を象徴しているのです。お米が日本人の心の拠り所として長年尊ばれてきた理由には、こうした家庭ごとの小さな儀礼が支えてきた背景があります。

風水や開運の視点で見るお米の象徴

- お米と家運・繁栄に対する風水的な見解

- 台所や玄関にお米を置くと良いとされる理由

- 開運や金運アップとの関わり

神道の儀式や祭りとは別に、風水をはじめとする開運思想の観点からもお米は豊かさと繁栄を象徴する存在として重要視されています。台所は火と水といった相反するエネルギーを扱う場であり、家庭の健康や金運を左右するポイントとも言われます。そこにお米をしっかり備えておくことで安定をもたらし、家の豊かさを呼び込むと考えられているのです。

また、玄関は気が出入りする大切な場所とされ、ここに米俵の置物を飾ったり、小袋にお米を入れて置いたりする風習も知られています。新鮮なお米を玄関や台所に整然と保管することで、家そのものの運気を高め、家族全体の繁栄につながるという解釈です。これは神道におけるお米の神聖性と通じる考え方でもあり、「お米=生活を支えるエネルギー源」という意識が日本人の暮らしに深く根付いている証とも言えます。

さらに、風水では「新しいもの」に宿るエネルギーを重視するため、新米を積極的に食べることが開運につながるとも言われています。収穫されたばかりのお米には活力がみなぎっており、それをいただくことで身体にもフレッシュなエネルギーが巡るというわけです。神道の新嘗祭でも新米を神々へ捧げたあと人々がいただく習慣があり、こうした開運と神道の儀礼が重なる部分も興味深いところです。

さらに、一部では金運アップを願ってお米を小袋に入れ、財布に忍ばせるという風習もあります。七柱の神々が一粒に宿るという考えを応用し、お米の霊的パワーで財運を呼び込もうとするのです。こうした素朴ながらも奥深い習慣が今も残っているのは、お米が単なる食材を超えて人々の運気や暮らしに密接に関わる存在である証とも言えます。

このように、風水や開運の視点から見ても、お米は家運や金運を高める力を担うとされ、神道におけるお米への感謝や自然との調和の精神とも密接につながっているのです。現代社会でもお米に秘められたスピリチュアルなパワーに魅力を感じ、積極的に取り入れる人が多いのは、こうした伝統的な考え方が直感的に理解されているからでしょう。

お米が象徴する豊穣と感謝の心の継承

- お米がもつ精神性の時代を超えた継承

- 現代社会におけるお米の存在意義

- 次世代へつなぐ伝統と学び

近年、食の多様化によりパンや麺などが主食として広く受け入れられる一方でも、日本人にとってのお米は特別な位置づけを保ち続けています。その理由の一つに、お米が単なる栄養源ではなく、先祖から受け継がれた神々の恵みや豊穣を象徴する存在である点が挙げられます。毎年秋に新米が出回ると、多くの人々がその季節を心待ちにし、収穫を無事終えたことへの感謝を新たにする姿は変わりません。

一方で、食の欧米化が進むにつれお米の需要が減少傾向にあるとの指摘もありますが、地域の誇りを守るために田んぼを維持し、米作りを続ける人々も増えています。そこには、神道の精神と融合した日本固有の文化を守り伝える意義も含まれています。こうした動きは単なる経済活動を超えて、人々の心に豊かさや安らぎをもたらす営みとして評価されているのです。

また、学校教育の場でも田植えや稲刈りを体験させるプログラムが取り入れられ、子どもたちが自分たちの手で育てたお米を食べる機会が増えています。泥まみれで苗を植え、やがて稲穂が実る過程を身をもって知ることで、食べ物に込められた感謝や自然との共生意識が育まれます。一粒の米に七柱の神々が宿るという信仰は目に見えないかもしれませんが、それを支える精神は次世代へと引き継がれていくでしょう。

こうしてお米は、時代の変化に合わせて新たな価値観と融合しながらも、深いスピリチュアルな側面を失わずに人々の暮らしを支え続けています。古代から伝わる「自然と対話し、収穫の喜びを分かち合う」精神は、いまも地域コミュニティや家庭内での儀式を通じて生きており、日本人の心を支え、地域社会の絆を強固にする源泉となっています。

最終的に、お米が伝えるメッセージは「命を尊び、自然の恵みに感謝する」という普遍的な価値観へと集約されます。新嘗祭や大嘗祭、家庭での神棚への供えものといった習慣は、一見すると古風に思えるかもしれませんが、日本人が長い歴史の中で培ってきた豊穣と感謝の心が凝縮されている証です。その思いは、これから先の世代へも確かに受け継がれていくことでしょう。

まとめ

お米は、ただの食物という枠を超えた日本文化の根幹を支える存在として、神道をはじめとした精神文化と深く結びついてきました。田んぼで稲が育ち、収穫されるまでの過程には自然と神々の力が感じられ、そこには畏敬と感謝の念が生まれます。お米が神々から授けられた大切な恵みであるという古代神話が根底にあり、それを新嘗祭や大嘗祭といった祭りで共有することで、人々は連帯感と敬意を育んできました。

また、「一粒に七柱の神々が宿る」という言い伝えが象徴するように、お米は日本人にとって人智を超えた力を感じさせる神聖な存在でもあります。お米を粗末にしない精神や、食事の前後に感謝を表す習慣は、お米がもつ霊的性質と神道の教えの片鱗を、私たちの日常の中に見せています。こうした態度こそが、お米を巡る文化と信仰をいっそう豊かにしてきたのです。

さらに、風水や開運の視点からもお米は家庭の繁栄や金運を高めるものとされ、人々の暮らしを支える存在であり続けています。古来からの伝統をただ守るだけではなく、新しい考え方やライフスタイルと結びつけることで、お米と神道の関係は現代社会の中でも幅広い影響力を発揮しているのです。

地域の祭りや行事においても、お米は欠かせない中心的な役割を果たします。田植えから稲刈りまでを通して、人々は自然や神々への感謝を深め、子どもから大人までが共に働き、喜びを分かち合うことで、地域社会の結束をさらに強めてきました。お米という存在が、国土の各地で色とりどりの形で受け継がれ、コミュニティのエネルギーを高めているのです。

結論として、お米が持つ象徴的な意味と神道との結びつきは、時代を超えても揺らぐことのない日本文化の基礎を示しています。お米という神聖な作物を通じて人々は自然と共生し、神々の存在を感じ、豊穣と感謝の心を大切にしてきました。この精神は、これから先も形を変えながら継承され、日本という国の独自性や誇りをしっかりと支え続けるでしょう。

| 見出し | 概要 | 重要ポイント | 関連する行事 |

|---|---|---|---|

| お米と日本文化の始まりを概観する | お米が日本文化の基盤としてどのように扱われてきたか、神話や歴史、風土などを含めて概観 | 稲作が生活リズムと結びついた点、神話による神聖視 | 特定の祭りではないが日本神話全般 |

| 神道におけるお米の神聖性と祭りの意義 | 新嘗祭や大嘗祭など、神道の重要な儀式を通じて浮かび上がるお米の神聖性と、豊穣の祈りに込められた意味 | 神々との交感の場としてのお米、豊作への感謝 | 新嘗祭、大嘗祭 |

| 一粒に宿る七柱の神々とスピリチュアルな意味 | お米の霊的パワーにまつわる言い伝えや、日常へのスピリチュアルな影響 | 「一粒に七柱の神々」が宿る考え方、無駄を出さない美徳 | 食事時の挨拶、神棚へのお供え |

| 田植えから収穫までの儀式と地域の結束 | 田植え祭や収穫祭を通じて形成される地域コミュニティの絆と、お米の深い意味 | 協力し合うことで生まれる結束、自然と人との調和 | 田植え祭、収穫祭 |

| 家庭におけるお米と神棚の関わり | 神棚にお米を供える家庭内の儀礼や、神道の影響を色濃く映す日常習慣 | お米を研ぐ行為と「祓い」の概念、食前食後の感謝 | 神棚へのお供え、年末年始の行事 |

| 風水や開運の視点で見るお米の象徴 | お米がもつ家運や金運へのプラス効果を風水的に読み解く | 台所や玄関での利用法、新米のフレッシュなエネルギー | 特定の神道行事とは別の開運習慣 |

| お米が象徴する豊穣と感謝の心の継承 | お米の消費変化や需要の減少の中でも続いている精神性や伝統 | 地域活性化、体験学習を通じた次世代への継承 | 地方の収穫祭や学校での体験活動 |

コメント