ロボット技術やAIなどの先端技術を活用して農業の効率化や品質向上を実現するスマート農業が注目されています。高齢化や担い手不足を補うだけでなく、環境保護や地域活性化にも寄与し、新規就農者の参入を促す可能性もあります。一方で、導入コストやITリテラシー不足などの課題もあり、支援や技術開発が求められています。今後は規格統一や人材育成などを進めながら、日本型のスマート農業を確立することが期待されています。本記事ではスマート農業についての説明と今後の展望まで解説しています。

そもそもスマート農業とは何か

- 先端技術を活用して労働力不足や高齢化などの課題に対処

- 従来の農業を省力化しながら品質向上を実現する新しい取り組み

日本の農業が抱える高齢化や担い手不足、そして農村人口の減少などの深刻な課題を解決するために注目を集めているのが、ロボット技術やAI、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータなどの先端技術を駆使したスマート農業です。これは、従来の農業を単に省力化するだけではなく、データ分析による精密な管理や自動化システムによって生産性と品質の向上を同時に目指す新しいアプローチでもあります。さらに、技術を活用することで労働環境を改善し、新規就農者にとっても魅力的な産業へと変えていく可能性がある点で、多くの関係者が大きな期待を寄せています。農業の現場では、経験や勘に頼る部分が多かった作業に科学的根拠と先端技術を組み合わせることで、作業効率を高めるだけでなく、農産物の品質を安定させる取り組みが加速しています。

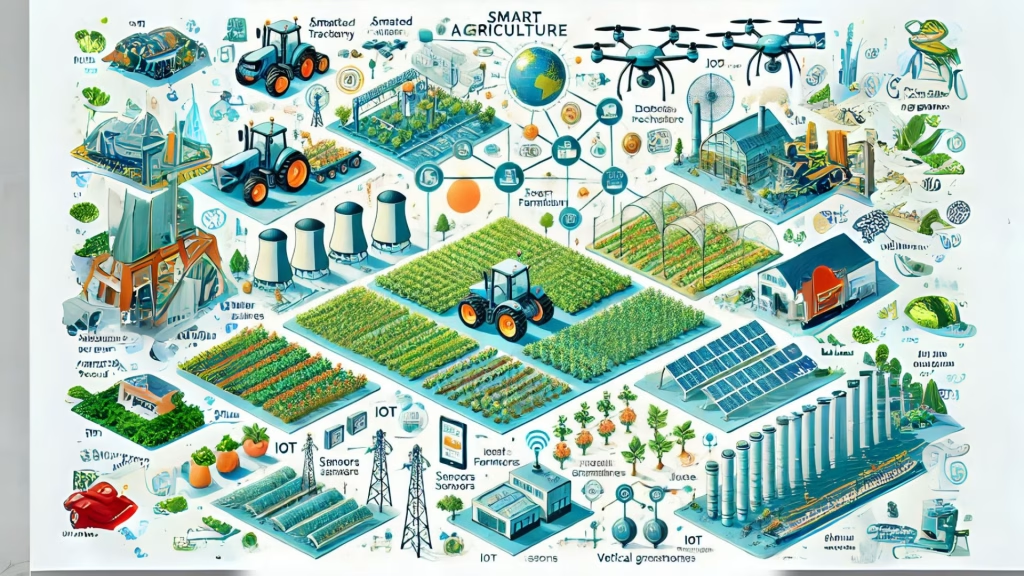

スマート農業の主な技術と具体例

- 自動運転トラクターや収穫ロボットの導入で作業自動化

- ドローンやIoTセンサー、AI分析による効率的な資源利用

スマート農業は、さまざまな先端技術を組み合わせることで、より精密かつ効率的な農作業を実現します。代表的な技術としては、以下のようなものが挙げられます。まず、自動運転トラクターはGPSやAIを活用し、農地を高精度かつ自動的に耕作する機能を持ちます。作業精度が高まるだけでなく、経験の浅い作業者でも安全に稼働できるメリットがあります。次に、収穫ロボットはカメラやセンサーを搭載し、果実や野菜の成熟度を判断して傷つけずに収穫する技術を備えています。これにより、特に収穫期の繁忙期には大幅な人手不足を補うことが期待できます。また、ドローンを用いた農薬や肥料のピンポイント散布、さらには空撮による圃場全体のモニタリングによって、病害虫の早期発見や必要量の最適化が可能になります。さらに、農地に設置されたIoTセンサーが土壌水分や気温、気象などをリアルタイムでモニターすることで、無駄のない潅水や施肥、適切なタイミングでの防除が実現されます。これらのデータをAIが分析することによって、従来ならば熟練の技術者だけが把握していた判断基準を可視化し、農業初心者でも精度の高い栽培管理を行えるようになる点が大きな利点です。

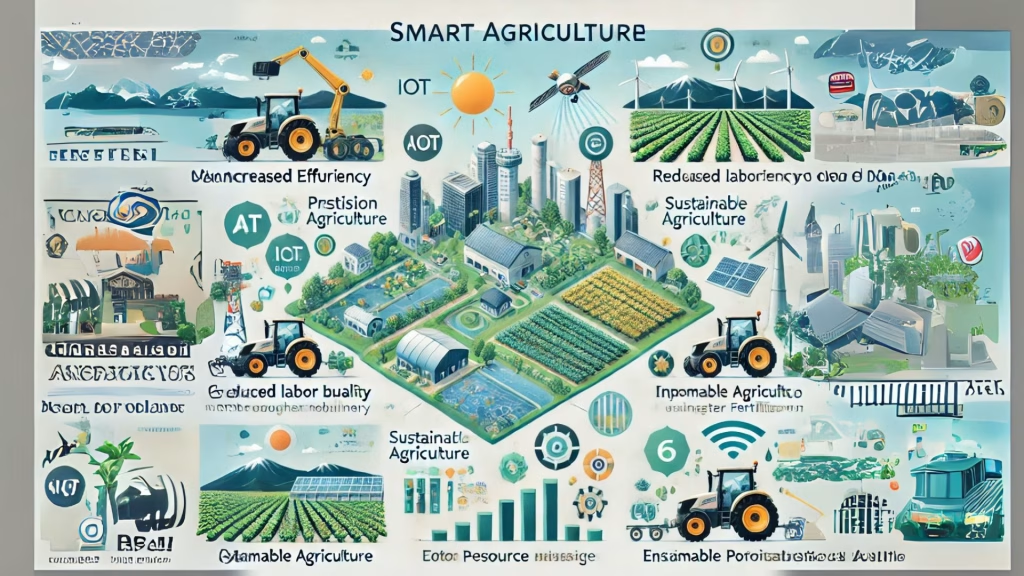

スマート農業がもたらすメリット

- 労働負担の軽減と高品質な農産物の安定供給

- 環境負荷の低減と収益の安定化

スマート農業の導入は、さまざまな観点から農業界にもたらす恩恵が大きいと考えられています。第一に、作業の自動化やロボット化によって労働力の不足を補い、農業従事者の身体的な負担を大幅に軽減できます。高齢化が進む農業現場においては、これが特に重要な要素となっています。第二に、AIやIoTによるデータ分析は、農作物の生育状況をきめ細かく把握して最適な施肥や農薬散布を実現し、生産コストと環境負荷を同時に削減します。これによって、消費者が安心して選べる農産物を提供するだけでなく、土壌や水質への影響を最小限にとどめることにもつながります。第三に、収穫量や品質が安定することで、生産者にとってのリスク低減や収益の安定化が期待されます。経験や勘に頼っていた従来の農業から、データに基づく合理的な農業へとシフトすることで、将来的には食料自給率の向上や農業の競争力強化にも貢献すると考えられます。さらに、作業工程の一部が自動化されることで、若者や異業種からの新規参入のハードルが下がり、農業そのものがより幅広い世代にとって魅力的な職業となる可能性を秘めています。

スマート農業における課題

- 高額な初期投資とITリテラシー不足

- 機器間の互換性や地域特性への適応の難しさ

多くの可能性を持つスマート農業ですが、導入や普及にあたっては解決すべき課題も存在します。まず、最先端の機器やソフトウェアの初期投資が高額になる点は、小規模農家にとって大きな障壁となりがちです。補助金や融資制度などの支援策が整ってきてはいるものの、農家側の情報不足や申請手続きの煩雑さが普及のネックになる場合もあります。次に、技術の導入と運用を担う人材の育成が追いついていない問題があります。とりわけITリテラシーの高い人材が少ない地域や、高齢化が進む地域では、十分に技術を活用しきれないままになるケースが懸念されます。また、多様なメーカーが独自規格の機器やシステムを開発しているため、互換性やデータ連携の面で課題が生じやすいのも事実です。さらには、日本の農地は地域ごとに気候や地形、作物の品目が大きく異なるため、ある地域で成功した技術が他の地域でも必ず通用するとは限りません。これらの課題を解決するには、農業者や地域、メーカー、行政が連携し、それぞれの特性やニーズに応じた柔軟なアプローチを模索し続けることが重要です。

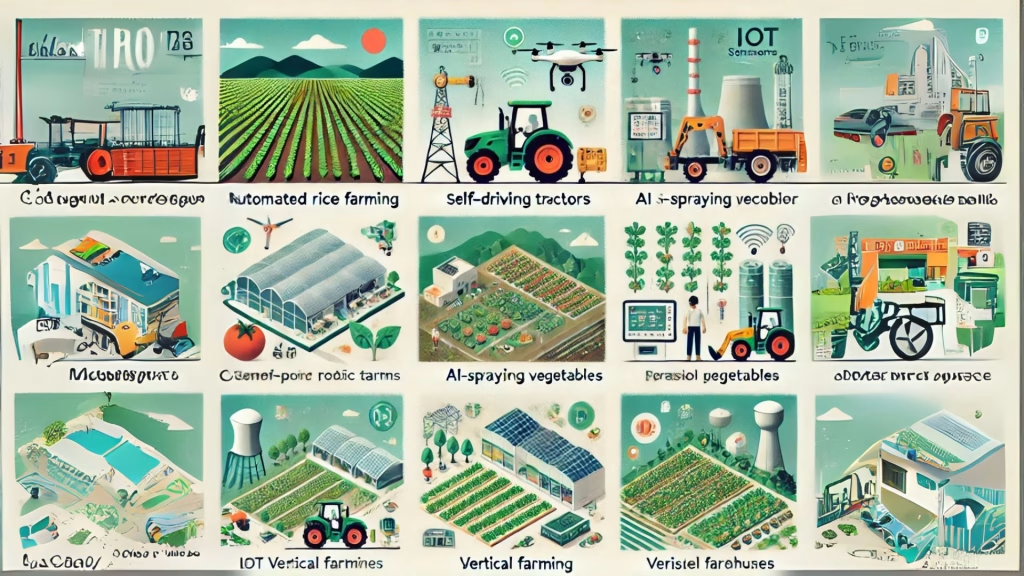

日本におけるスマート農業の事例

- 北海道の大規模農地での自動化が先行

- ドローンやAIによる散布や収穫予測など各地で多様に導入

日本各地では、すでにさまざまなスマート農業の取り組みが進んでいます。まず、北海道などの大規模農地では、自動運転トラクターの活用が代表的です。広大な面積を正確かつ効率よく耕作できるため、燃料コストの削減や人的負担の軽減が進み、作業ミスも減少します。さらに、ドローンを活用した農薬散布や肥料散布の例が増えており、中山間地域など人の手が届きにくい場所でも短時間で作業が完了するため、生産者の負担を大幅に削減するメリットがあります。AIを使って果物や野菜の成熟度を判断し、収穫時期を予測してくれるシステムも登場し、収穫のタイミングを逃さずに高品質の農産物を出荷できる事例が報告されています。さらに、農地に設置されたIoTセンサーによって土壌水分や気温、日照量が常時モニタリングされ、これらのデータをAIが解析することによって、きめ細かな潅水や施肥が可能になっています。これらの取り組みは、すでに農業法人や先進的な個人農家などで実績を上げ始めており、導入ノウハウを共有する動きも広がっています。

スマート農業がもたらす社会的インパクト

- 地域活性化や雇用創出、若者や異業種の参入

- 食料自給率の向上や環境保全に寄与

スマート農業は、生産者だけでなく社会全体にも大きなインパクトを与える可能性を持っています。まず、労働力不足が深刻化している農村地域の活性化が期待できます。高齢の生産者にとって負担の大きい作業をロボットや自動運転技術が補うことで、農作業を継続しやすくなると同時に、新しく農業界に参入する若者や異業種の人材にも魅力を感じてもらえるでしょう。さらに、作業効率が上がることで生産性が高まり、国内の食料自給率を上げる一助となることも考えられます。加えて、データによる最適化で農薬や肥料の使用量を減らせれば、環境負荷を低減しつつ生態系を保全する持続可能な農業に近づきます。こうしたメリットが広く実現すれば、農業分野への投資が増え、地域の雇用創出や住民の定着につながり、さらには日本全体の食の安全保障を強化することにも寄与すると期待されます。

今後の展望と必要な取り組み

- 研究・企業・行政の連携による技術開発と規格統一

- 人材育成や補助金制度、消費者理解の促進

スマート農業をさらに普及・発展させるためには、いくつかの重要な取り組みが欠かせません。第一に、技術開発を推進する企業や研究機関、行政が一体となり、現場のニーズを丁寧に吸い上げながら改良と検証を継続する必要があります。新しいテクノロジーは進化のスピードが速いため、常に最新の情報を共有し合い、実証実験を行いながら成果を積み重ねることが大切です。第二に、機器やシステムの規格統一やデータ連携の標準化が進めば、異なるメーカーのシステムを組み合わせやすくなり、農家が導入に踏み切る際のハードルを下げることができます。第三に、人材育成と教育の充実も不可欠です。農業高校や大学だけでなく、地域の生産者団体を通じて研修や講習会を開催し、ITリテラシーに長けた若い世代と経験豊富なベテラン農家をつなぐ取り組みが求められます。第四に、政策支援としての補助金や税制優遇の整備も大きな後押しとなります。高価な機械やシステムを導入しやすくするだけでなく、導入後のメンテナンスやアップグレードに対しても制度的なサポートがあると、より多くの農家が長期的にスマート農業を運用しやすくなります。最後に、消費者とのコミュニケーションも大切です。スマート農業による生産物の安全性や品質管理について、データを含めてわかりやすく伝える仕組みがあれば、消費者が安心して購入できるようになり、さらなる市場拡大が期待できます。

まとめ

スマート農業は、高齢化や担い手不足、さらには生産コストの高騰など、深刻化しつつある日本の農業の諸問題を解決する大きな一手として注目を集めています。先端技術の導入によって、身体的負担を軽減し、作業効率と収益性を高め、さらに環境への配慮も実現できることは、これまでの農業にはなかった新しい価値観をもたらす取り組みと言えます。一方で、導入コストの高さやITリテラシー不足、技術の相互連携の難しさなど、乗り越えるべき課題が存在するのも現実です。しかし、さまざまなプレーヤーが協力し合いながら課題を克服すれば、農業の将来像は大きく変わる可能性があります。日本各地で進む実証実験や成功事例は、今後の可能性を示す好例となっています。自動化技術と人間の知恵が融合することで、農地の有効活用や品質管理の高度化、地域の雇用創出につながり、農業がより魅力的で持続可能な産業へと進化していくことを期待したいです。こうした変化が進めば、若年層や異業種からの新規参入も増え、次世代の農業をけん引する大きな動力源となるでしょう。今後も技術革新と地域特性の融合を通じて、世界に誇れる日本型スマート農業が確立されていくことを願っています。

| 見出し | 主な内容の要点 |

|---|---|

| そもそもスマート農業とは何か | ロボットやAI、IoTなど先端技術を組み合わせて農業の労力不足や高齢化を補い、生産性や品質を向上させる新しい手法 |

| スマート農業の主な技術と具体例 | 自動運転トラクターや収穫ロボット、ドローン、IoTセンサーなどを活用し、作業を自動化・効率化し、データを分析して管理する技術 |

| スマート農業がもたらすメリット | 労働負担を軽減し、作業効率を高め、農薬や肥料の適正使用による環境負荷低減と品質向上を同時に実現 |

| スマート農業における課題 | 高額な初期投資、ITリテラシー不足、機器間の互換性やデータ連携、地域特性への適応など導入の障壁が多様に存在 |

| 日本におけるスマート農業の事例 | 北海道の大規模農地での自動運転トラクター活用やドローン散布、AIによる収穫予測、IoTセンサーによる精密管理など |

| スマート農業がもたらす社会的インパクト | 農村地域の活性化、食料自給率の向上、環境保全と持続可能性、新たな雇用創出や若者の参入促進など多方面への波及効果 |

| 今後の展望と必要な取り組み | 技術開発・規格統一・人材育成・政策支援・消費者理解の醸成によって、スマート農業の導入を加速し、農業全体の底上げを図る |

コメント