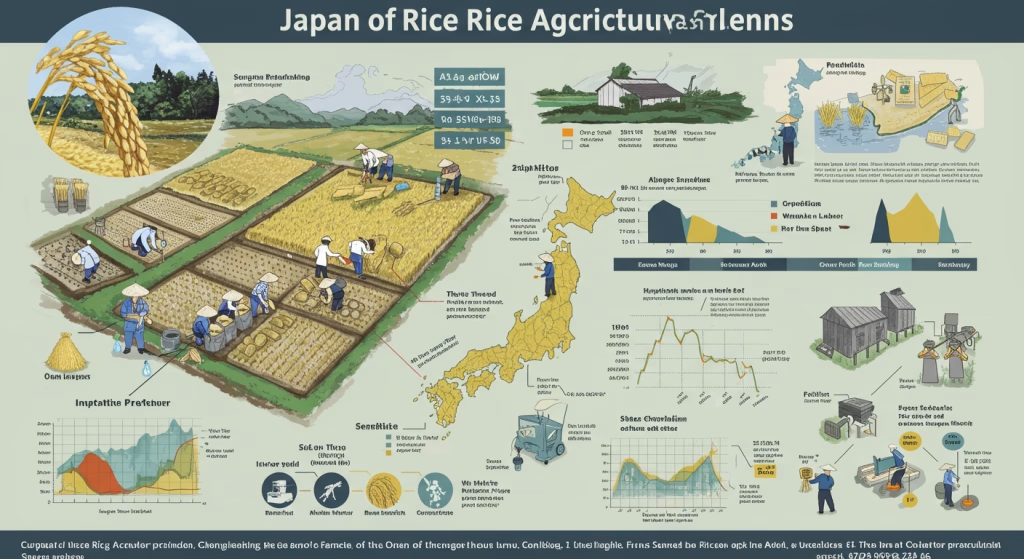

米という作物は、世界各地で多くの人々の食生活を支える基盤として非常に重要な位置づけを占めています。日本においても主食としての歴史が長く、文化面や地域社会の形成に大きく寄与してきました。しかし近年では、農業従事者の高齢化や人口減少、そして気候変動による異常気象などの影響が顕在化し、伝統的な米農業は岐路に立たされつつあります。そこで近年注目を集めているのが、テクノロジーを駆使したスマート農業や、環境保全の観点から持続可能な農法を取り入れる新しいアプローチです。テクノロジーと持続可能性を融合させることで、これまで課題とされてきた人手不足や環境負荷などを解決し、より安定した農業生産を実現しようとする取り組みが広がっています。本記事では、未来の米農業が描くビジョンと、その変化の中心にあるテクノロジーや環境再生型の考え方、さらには地域社会との連携について詳しく解説します。

米農業の現状と未来への課題について

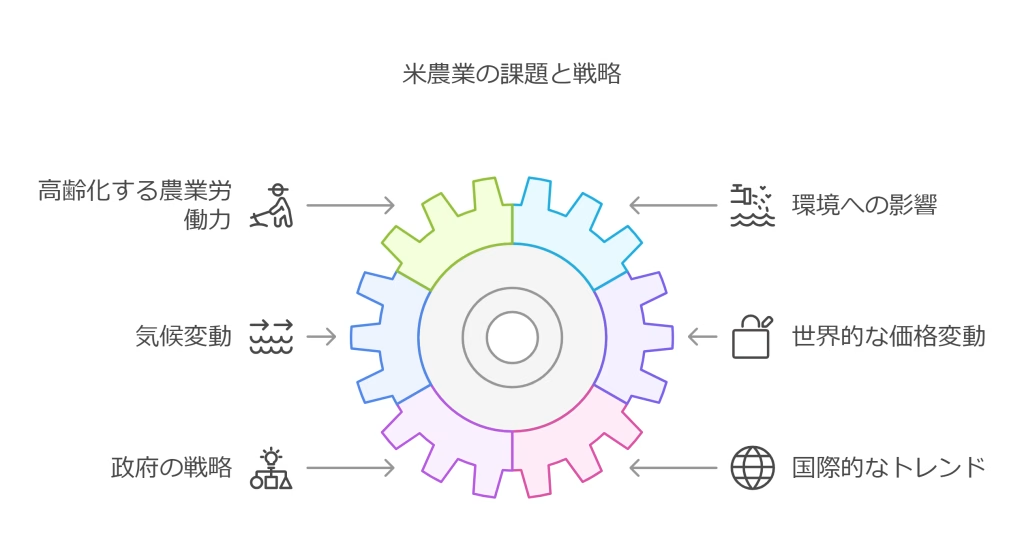

米は多くの地域で食文化の中心にあり、日本国内だけでなく海外においても需要が高い作物です。しかし、近年の農業現場では、以下のような課題が深刻化しています。

- 農業従事者の高齢化や後継者不足により、担い手の確保が難しくなっていること

- 農地の集約や規模拡大が進む一方で、環境負荷が増大する恐れがあること

- 気候変動が引き起こす豪雨や干ばつによって、収穫量や品質にばらつきが生まれやすいこと

- 世界的な農産物価格の変動や輸入競合が、国内の米農業の採算性に影響を与えていること

これらの課題を克服するために、政府や農業関連企業、地域コミュニティなどが連携して、新しい技術の導入や環境保全策の強化を進めようとしています。特に、日本政府が掲げる「みどりの食料システム戦略」は、気候変動への対策や有機農業の推進など、環境保全と生産性向上を両立させることを目指しています。この戦略は、今後の米農業の方向性を示す大きな指針になると考えられます。一方、海外でも環境再生型農業や精密農業が注目されており、国際的な動向を把握しつつ、日本独自の強みを活かした持続可能な農業モデルを確立することが求められています。

テクノロジーの進化がもたらすスマート農業の可能性

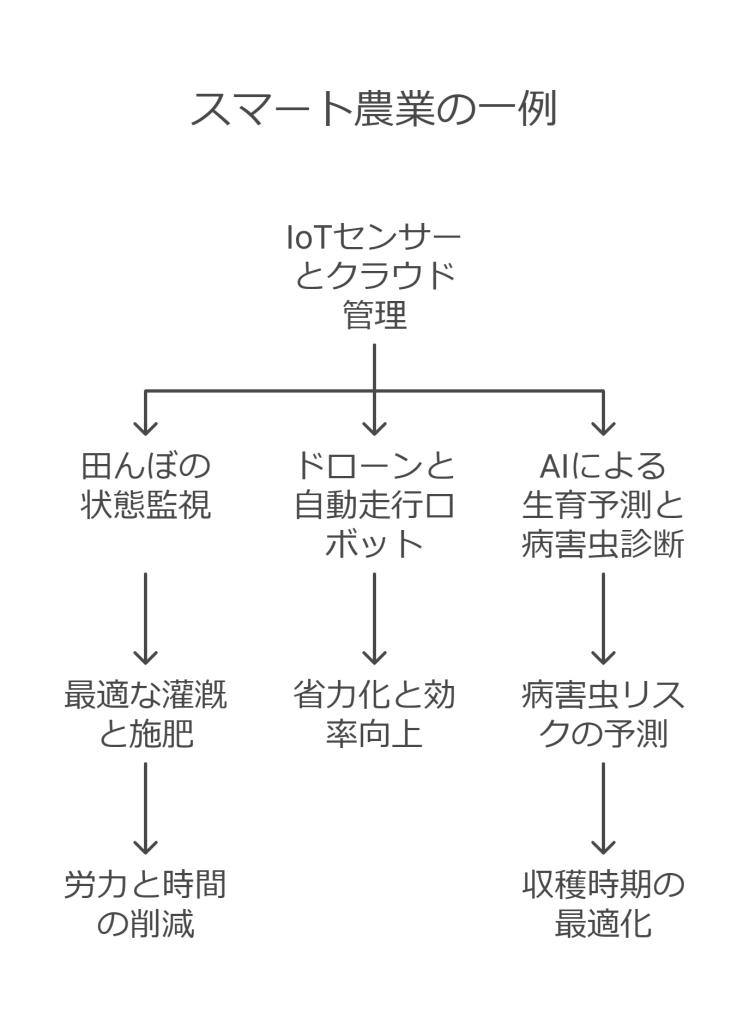

農業分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、米作りの現場にも大きな変革をもたらしつつあります。従来は経験や勘に頼っていた農作業を、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、さらにはクラウドサービスなどを活用するスマート農業へ移行することで、生産効率と品質の両立を目指す動きが進んでいます。特に以下のような技術は、すでに先進的な農家や企業によって実証が進められています。

田んぼに設置したセンサーが水位や土壌の状態、気象情報などをリアルタイムで検知し、そのデータをクラウド上で一元管理します。これにより、遠隔地からでも圃場の状況を把握し、最適な灌漑や施肥のタイミングを判断できます。労力と時間を削減しつつ、的確な農業管理を実現できます。

農薬や肥料の散布をドローンに任せることや、自動走行する農業機械を使用して省力化を図る事例も増えています。広大な圃場を短時間でカバーできるため、効率面で大きなメリットがあります。さらに、高精度の散布により、過剰な農薬や肥料の使用を抑える効果が期待されています。

気温や土壌水分、日射量などのデータをAIが解析し、病害虫の発生リスクや収穫時期を予測します。これにより、農薬の使用を最低限に抑えるだけでなく、適切なタイミングで収穫することで品質のばらつきを減らすことができます。

これらのスマート農業技術は、米の生産現場だけでなく、多様な農作物にも応用可能です。特に水田は灌漑管理が重要なポイントになるため、IoTセンサーで水位を自動調整するシステムや、天候データと連動して最適な水管理を行う技術などが積極的に研究・開発されています。これらの技術革新は、将来的に農業の在り方そのものを大きく変える可能性を秘めています。

環境保全と持続可能な米農業の実現

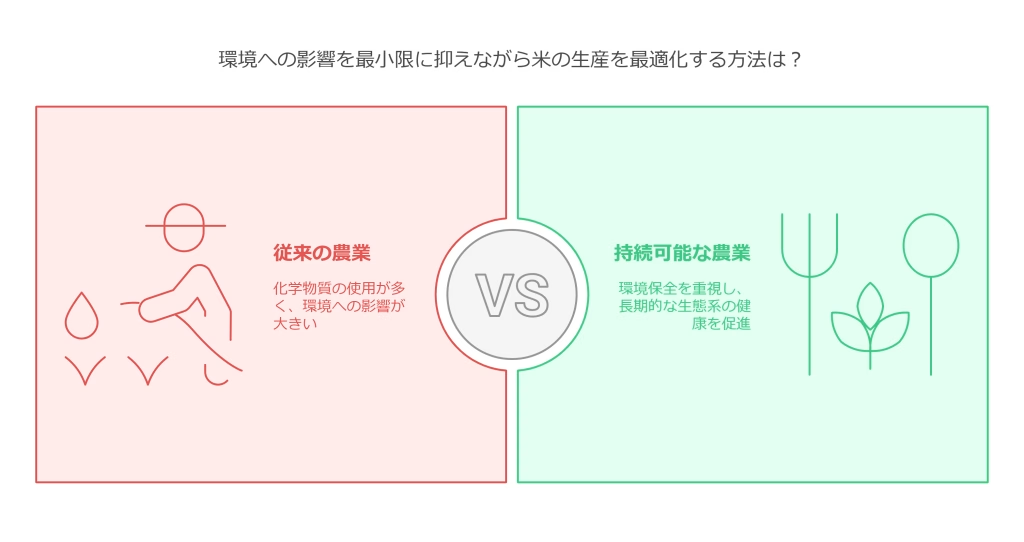

米は水田で育てる作物であり、水田は洪水の緩衝や生物多様性の維持など、多面的な機能を有しています。一方で、化学肥料や農薬を過剰に使えば、水質汚染や土壌劣化を引き起こし、環境負荷を高める原因となります。そこで近年、多くの生産者や団体が環境保全と米生産を両立させるために以下のような手法を取り入れるようになっています。

- 不耕起農法や輪作の採用

-

不耕起農法は、田んぼを耕さないことで土壌中の有機物を保ち、炭素を貯留する効果があります。また、他の作物と輪作を行うことで、土壌の肥沃度を高めるだけでなく、病害虫の発生リスクを抑えることが可能です。

- 中干し技術の普及

-

田んぼの水を一時的に抜いて土壌を乾かす中干しは、土壌の通気性を高め、過度なメタンガスの発生を抑える方法として注目されています。ただし、十分な効果を得るには技術面や知識面でのサポートが必要です。

- 環境保全型農業への政策的支援

-

日本では「みどりの食料システム戦略」のもと、有機農業の普及や化学肥料・農薬の低減などが推進されています。こうした取り組みは、持続可能な農業を実現するうえで重要な政策的基盤となります。

これらの手法を組み合わせることで、米の生産量を確保しつつも環境への負荷を最小限に抑えることが期待できます。とりわけ、水田が持つ炭素貯留機能の活用は、地球温暖化対策の一環としても注目度が高まっています。持続可能な米農業の実現は、地域の生態系を保護し、土壌の健康を保ちながら将来の食料供給を安定させるための重要な要素だといえます。

農業のデジタル化とバイオテクノロジーによる革新

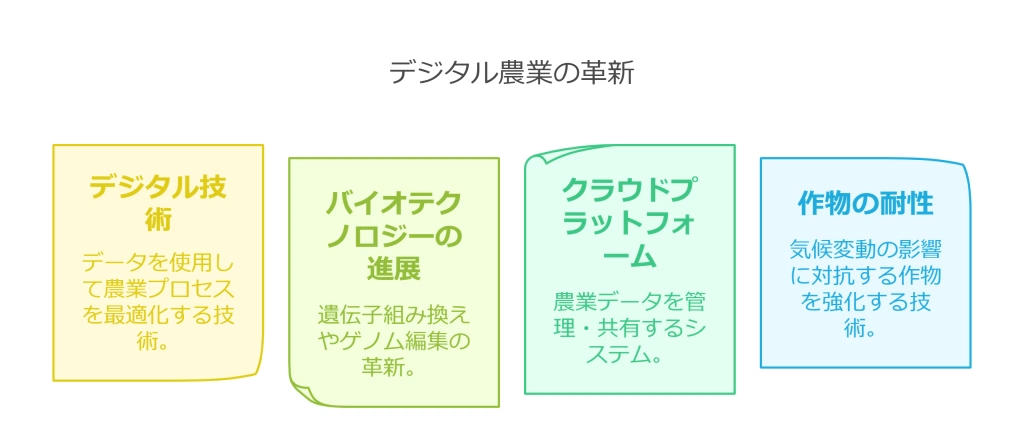

スマート農業の基盤には、デジタル技術の発展が大きく寄与しています。従来は人間の手作業や経験則に頼っていた作業プロセスを、データに基づいて最適化することで、コスト削減や作業効率の大幅な向上が期待できます。ドローンによる空撮データをAIが解析して、病害虫の発生状況を特定する技術や、天候データを活用して収穫時期を精密に予測するシステムなどもその一例です。また、農作業の進捗や収量予測、肥料コストなどの情報を一括管理するクラウドプラットフォームが登場し、複数の農家がデータを共有する取り組みも進んでいます。

さらに、バイオテクノロジーの分野では、遺伝子組み換えやゲノム編集技術が飛躍的に進化しています。米の耐病性や耐乾燥性を高める技術は、気候変動による深刻な影響を緩和するためにも注目されています。例えば、インドでは雑草抵抗性の品種を導入し、農薬使用量とコストを抑えながら収量を増大させる事例があります。日本でも、ゲノム編集によって食味の向上や栄養価の強化を図る研究が進み、農業と食卓を結びつける新たな価値創造が見込まれています。

地域連携と社会への広がり

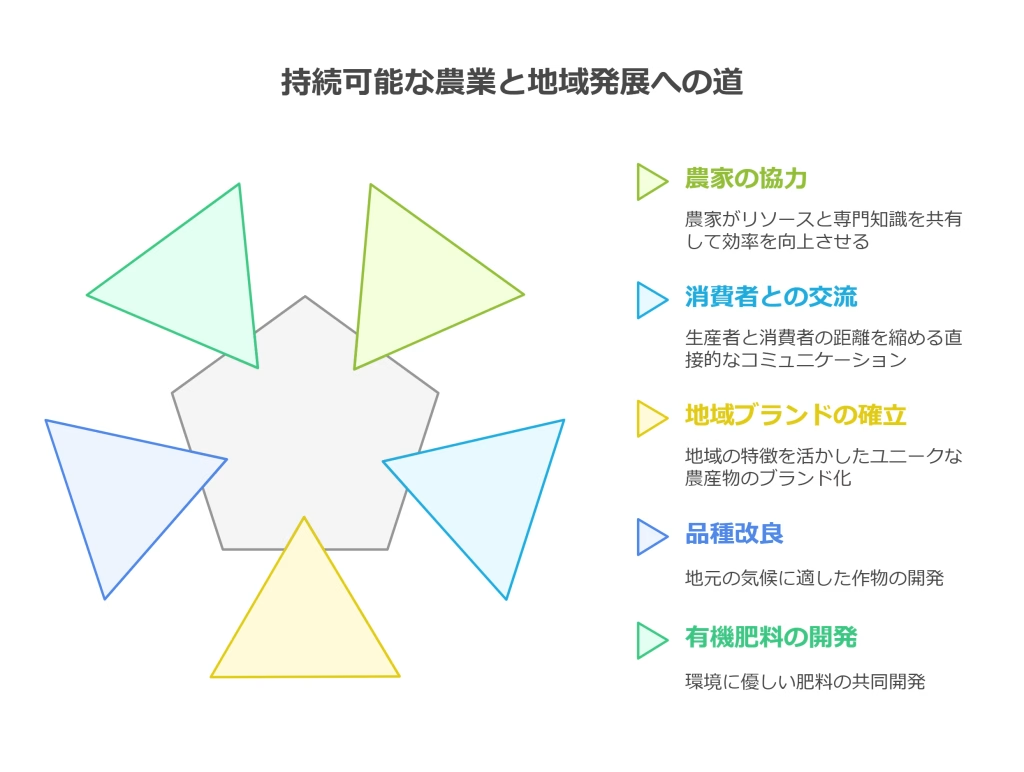

スマート農業や環境保全型農業を推進するにあたって、地域社会との連携が非常に重要です。たとえば、文十農園のように複数の農家が協力し合い、ノウハウや機械、労働力をシェアすることで、個々の農家が抱える負担を軽減するとともに、効率的な生産体制を築くことが可能になります。また、消費者との直接的なコミュニケーションや、農業体験イベントの開催を通じて、生産者と消費者の距離を縮める取り組みも見受けられます。こうした交流が進むことで、消費者は米の栽培過程を理解し、安心・安全に対する意識が高まります。一方、農家側は付加価値をつけたブランディングを行いやすくなり、安定的な収益確保につながるメリットがあります。

また、自治体や地元企業と連携して、地域の特色を活かした米ブランドを確立する事例も増えています。地元の気候や風土に適応した品種改良や、有機肥料の共同開発など、新しいプロジェクトが活発に進行している地域もあります。これらの取り組みが成功すれば、農業だけでなく観光や地域振興にも波及効果をもたらし、持続可能な社会の実現に寄与することが期待できます。

今後の展望について

テクノロジーの進化と環境保全の考え方を融合させることで、未来の米農業は大きく様変わりしようとしています。人手不足や気候変動といった大きな課題に直面している中、スマート農業の導入は労働効率と生産効率を同時に高める可能性を秘めています。一方で、水田が持つ多様な機能を維持し、炭素貯留や生物多様性の保護を図るためには、環境再生型農業や有機農業などの手法を取り入れることが欠かせません。

このように、今後の米農業の鍵を握るのは、デジタル技術やバイオテクノロジーを主体とした生産技術の革新と、地域社会や消費者との協調です。各地で進む取り組みは、単にコメの供給を安定させるだけでなく、農村地域の活性化や国全体の食料安全保障にとっても重要な意味を持ちます。さらに、遺伝子組み換え技術やゲノム編集などをめぐる議論は多様ですが、正しい知識と情報開示を行いながら、持続可能な食料システムの構築を目指すことが求められています。

結果として、スマート農業と環境保全の融合がもたらすイノベーションは、未来の米農業が直面するさまざまな課題を解決し、より強靭で豊かな食料供給体制を築く原動力になるといえます。

まとめ

これからの米農業は、テクノロジーと持続可能性の両立を目指す新たなステージに突入しようとしています。AIやIoT、バイオテクノロジーなどの先端技術を駆使したスマート農業は、人手不足や生産効率の課題に大きな可能性をもたらします。一方で、水田がもつ多面的な機能を最大限に活用しつつ、環境負荷を抑える手法を取り入れることは、地球温暖化の緩和や生物多様性の保護にもつながります。地域の農家や自治体、さらには消費者が一体となって連携することで、高付加価値の米生産を実現するだけでなく、地域経済の活性化や安心・安全な食の供給といった社会的メリットを得ることができるでしょう。

これまで培われてきた農業の伝統や知恵に、先端技術やイノベーションを融合させることができれば、未来の米農業は新たな地平を切り開き、持続可能で豊かな社会づくりに貢献するはずです。変化のスピードが早い現代において、柔軟で多角的なアプローチを取り入れることが成功への鍵となり得ます。今まさに始まろうとしているテクノロジーと持続可能性の融合は、次世代の米農業を次なるステージへと導くための大きな一歩だといえます。

| 見出し | 概要 |

|---|---|

| 米農業の現状と未来への課題 | 高齢化や気候変動など複合的な要因が重なり合い、持続的な生産が難しくなりつつある現状を示し、課題を整理しました。 |

| テクノロジーの進化がもたらすスマート農業 | AIやIoT、ドローンなどの先進技術を活用し、人手不足の解消や生産効率の向上を目指す事例を紹介し、その可能性を解説しました。 |

| 環境保全と持続可能な米農業の実現 | 不耕起農法や中干し技術などを取り入れ、土壌や水質への負荷を低減しつつ食料生産を続ける手法の重要性を説明しました。 |

| 農業のデジタル化とバイオテクノロジーの革新 | ゲノム編集やクラウド型管理システムを通じて、精密農業の実現と品種改良の加速がどのように米農業に影響を与えるかを探りました。 |

| 地域連携と社会への広がり | 地域農家同士の協力や消費者とのコミュニケーションを強化することで、持続可能な農業体制と地域活性化の両立を図る取り組みを述べました。 |

| 今後の展望について | テクノロジーと環境保全の両立を目指す流れが、今後の米農業をより強靭で持続可能なものへと変革させる鍵になることを総括しました。 |

コメント