日本人の伝統的な食生活を支える主食である米は、私たちの健康や文化、そして地域社会に深く根付いてきた存在です。近年、気候変動や農業構造の転換など、さまざまな背景が重なり、米不足のリスクが高まっています。この問題に対して日本政府は、備蓄米の放出方法や輸入枠の柔軟化、大規模農家への支援策など多角的な政策を進めながら、安定供給と生産者保護を図ろうとしています。そして、デジタルトランスフォーメーションの導入も、現代の農業を変えつつある大きな要素になっています。この記事では、米不足の現状、政府の対応、大規模農家の役割、DXの可能性、さらに地域社会やライフスタイルへの影響などについて、句構造を意識しながら自然に読みやすい形でまとめていきます。日本の食卓を支える「米」という存在を通じて、私たちの生活や将来を改めて考えてみましょう。

米不足の背景と日本政府の対応

日本の米不足が深刻な状況を迎えつつある背景として、気候変動による作柄の不安定化が挙げられます。猛暑や冷害、台風の襲来が頻繁になると、稲作の生育や収穫量に大きな影響が出ることがあるのです。農地面積の縮小や農業人口の高齢化も、その一因として見逃せません。さらに、過去に行われてきた減反政策や作付転換の流れも、農家の収益性や生産意欲に影響を与えてきました。

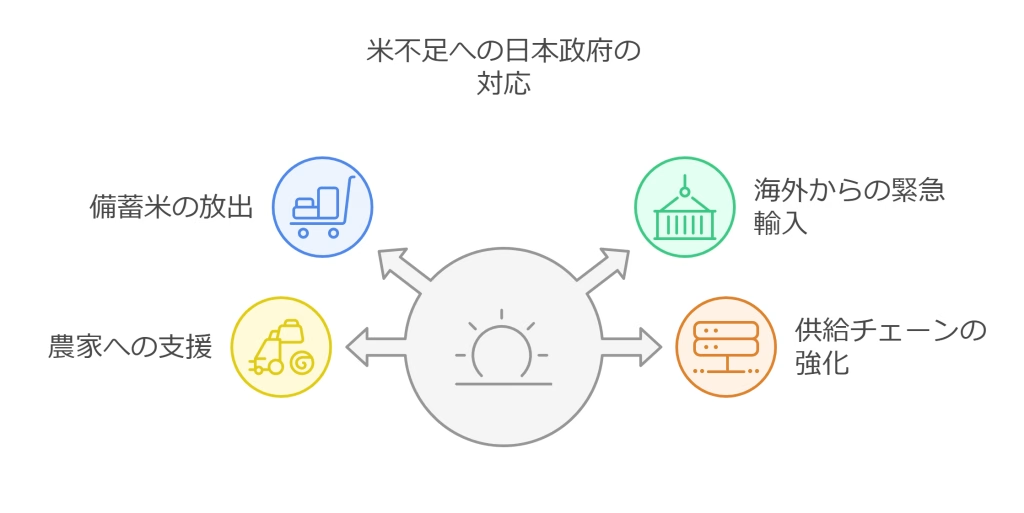

こうした状況に対応するため、日本政府は以下のような政策を打ち出しています。

- 備蓄米の柔軟な放出ルール

-

従来は大凶作時だけを想定していたルールを見直し、市場の流通が滞ったり価格が著しく高騰したりした場合に、備蓄米を迅速に放出できるように制度を改正しました。需要と供給のバランスが大きく崩れそうなときに、素早く介入するための仕組みが整えられたことで、米価の極端な乱高下を抑える狙いがあります。

- 海外からの緊急輸入

-

国内の米の生産量が不足したときには、タイやアメリカなどから緊急輸入を行う枠組みも用意されています。主食用米としての性質や安全基準など、乗り越えるべき課題はあるものの、需給逼迫時に一時的にでも米を市場へ供給できることで、消費者にとっての安心感を高める効果が期待されています。

- 大規模農家への支援と所得保障

-

農林水産省は、大規模な経営体へ農地を集約し、稲作の効率化を図る政策を進めながら、補助金制度や所得保障を検討しています。大規模化によるコスト削減を促しつつ、自然災害や市場価格の変動が大きいときでも、安定した生産を行える土台を築くことが目標とされています。

- 過去の米不足から学んだ備蓄制度の強化

-

1990年代に生じた米騒動などの教訓を踏まえ、政府は「いざ」というときに備蓄米を円滑に活用できるように制度を強化し続けています。市場が混乱しそうな段階で備蓄米を出せる仕組みに移行することで、消費者保護と生産者保護のバランスを模索しています。

これらの政策が具体的にどの程度効果を発揮するかは、今後の気候や消費動向、世界情勢などによって左右される面もありますが、複数の手段を合わせて米不足のリスクを緩和し、消費者が安心して米を購入できる環境を目指していることは確かです。

大規模農家が担う役割と課題

日本の農業が直面している大きな構造変化の一つとして、大規模経営体の台頭があります。従来の小規模、家族経営が主流だった日本の稲作は、高齢化と担い手不足の問題を抱えており、その受け皿として大規模化が進行しているのです。大規模農家には以下のような特性と利点があります。

- 生産効率とスケールメリット

大型機械の導入や作業工程の効率化によって、単位面積あたりの生産コストを大幅に抑えやすくなります。大量生産によって得られた収益が、さらなる設備投資や新技術の導入に回せるので、経営の安定性が高まりやすい側面があります。 - リスクヘッジと市場への安定供給

広い面積で複数の品種を育てたり、生産スケジュールを分散したりすることで、気候変動によるリスクや価格変動によるリスクをある程度吸収できます。米不足の際にも、ある程度まとまった量を市場へ供給できるため、国内の安定にも寄与します。

しかし、大規模農家には課題も潜んでいます。大面積のほ場を管理し続けるには多額の初期投資が必要であり、自然災害が多発する状況下では経営破綻のリスクも負わなければならないからです。また、地域コミュニティとの連携や地元の環境保全とどう共存していくかも重要なテーマになっています。小規模農家との共生を視野に入れながら、多様な米の供給と地域文化の存続を両立させるためには、補助金や技術支援、適切な政策の後押しが欠かせません。

デジタルトランスフォーメーション(DX)で変わる農業の未来

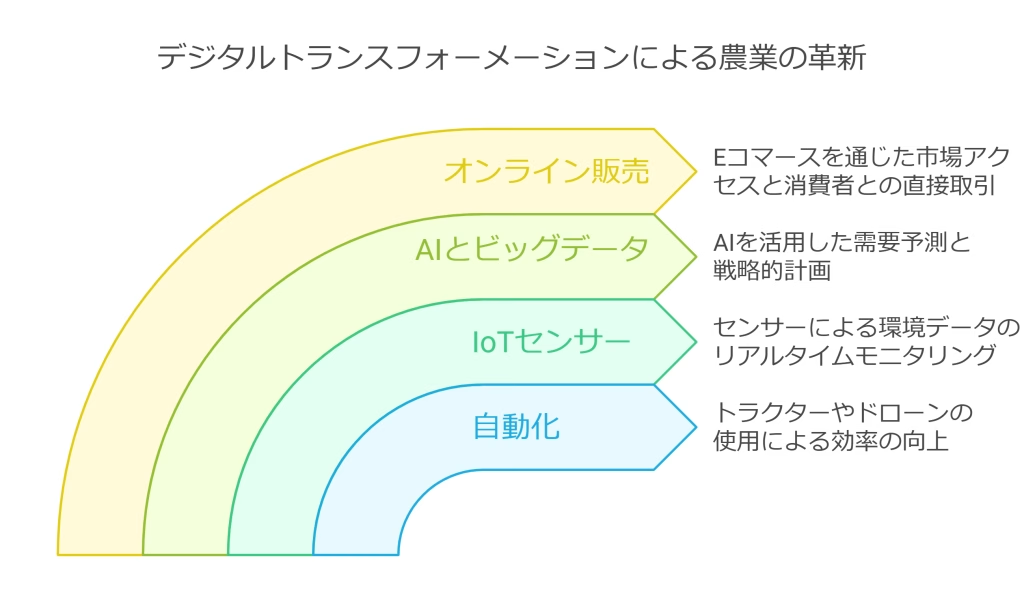

米不足や農業構造の変化に向き合うため、近年注目されているのが農業分野のデジタルトランスフォーメーションです。これは、AIやIoT、ロボット技術などを活用して、従来の手作業や経験則に頼っていた部分をデータと自動化技術で補完し、生産性の向上やコスト削減を目指す取り組みを指します。DXは以下のような形で稲作を革新しているのです。

広大なほ場での耕起や播種、農薬散布など、人手による負担が大きかった作業をロボット技術やドローンで効率化できます。労働力不足が深刻な農村地域においては、作業人員の限界を超えるための強い武器となります。

水稲の生育には、水温や土壌の状態、日照や気温など多くの要因が影響します。IoTセンサーを設置してリアルタイムにデータを取得することで、肥料や水の管理を最適化できます。これにより、収量の安定や品質向上が期待されるほか、環境負荷を低減する効果も見込めます。

米の需要は、消費者の嗜好変化や経済状況、他の主食類との競合によって変化します。ビッグデータとAIを組み合わせれば、市場の傾向や消費者動向を早期にキャッチし、作付計画や販売戦略を柔軟に立てることが可能になります。

生産者が直接消費者と繋がるECサイトやSNSを活用して、地域のブランド米や特定の品種をアピールすることが容易になりました。これによって、遠隔地の消費者にも魅力的な米を届けやすくなり、付加価値の高い売り方が可能になります。

DXによる農業の革新は、単に米不足を解消するだけでなく、稲作の品質向上や農業従事者の経営安定にもつながります。長期的に見れば、国内農業の競争力を高めるだけでなく、持続可能な農業を実現する一助になるでしょう。

リスク管理と備蓄米の重要性

自然災害や予期せぬ害虫被害などにより、稲作は一夜にして大打撃を受けることがあります。このようなリスクに備えるうえで、政府による備蓄米制度は非常に重要です。近年、その運用ルールが見直され、米の市場が不安定化する兆しが見えた段階で、早めに備蓄米を放出する仕組みが取り入れられました。

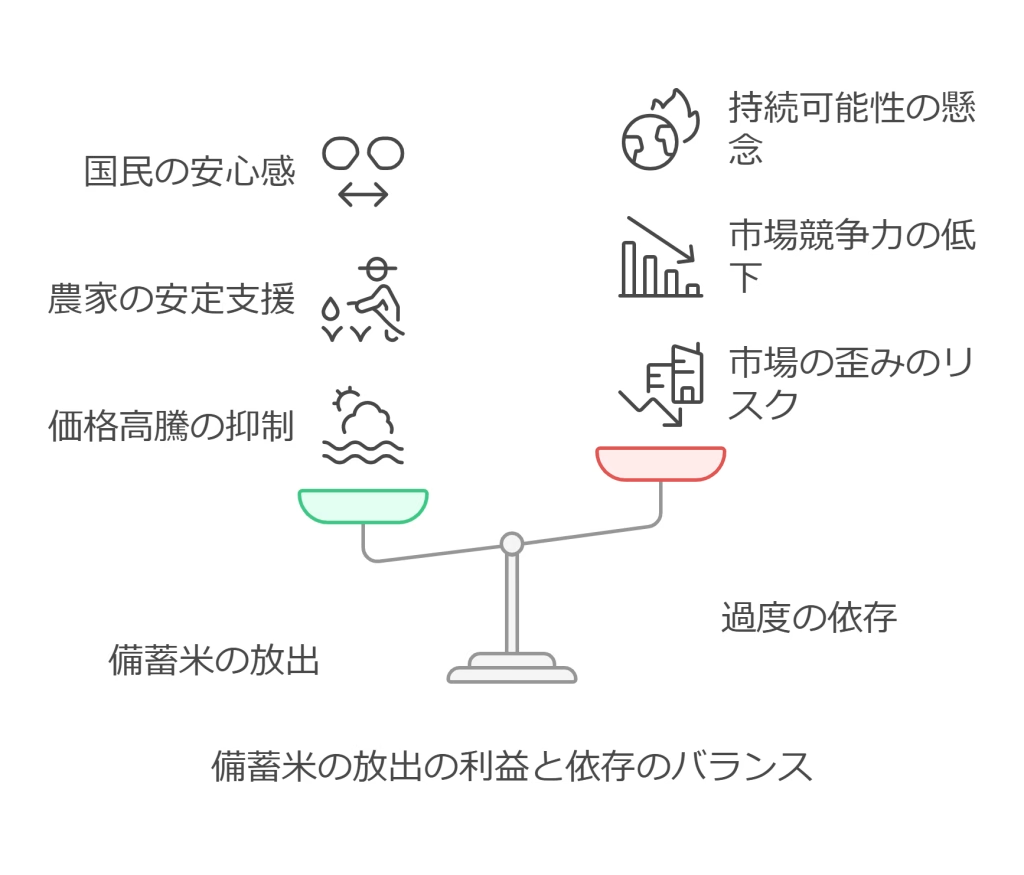

備蓄米の放出には、以下のようなメリットがあります。

- 価格高騰の抑制

供給量が不足しているときに、国が一定量の米を市場に放出することで、急激な価格上昇を抑えることができます。消費者の生活負担を軽減し、外食産業や食品メーカーなどの関連業界も過度な価格転嫁を避けやすくなります。 - 農家の経営安定と生産意欲の維持

米価が極端に高騰したり暴落したりすると、生産者は翌年以降の生産計画を立てにくくなります。備蓄米を通じてある程度価格が安定している状況が続けば、農家も安定した収入を見込みやすくなり、生産意欲を保ちやすくなります。 - 国民生活の安心感

米不足への不安は、消費者の購買行動や家計管理に直接影響を与えます。いざというときに国が備蓄を放出する制度があるという事実だけでも、精神的な安心感を得られることは大きな利点です。

ただし、備蓄米への依存度を高めすぎると、市場原理が働きづらくなるリスクもあります。政府と関係業界が連携し、状況に応じて柔軟に制度を運用することが欠かせません。

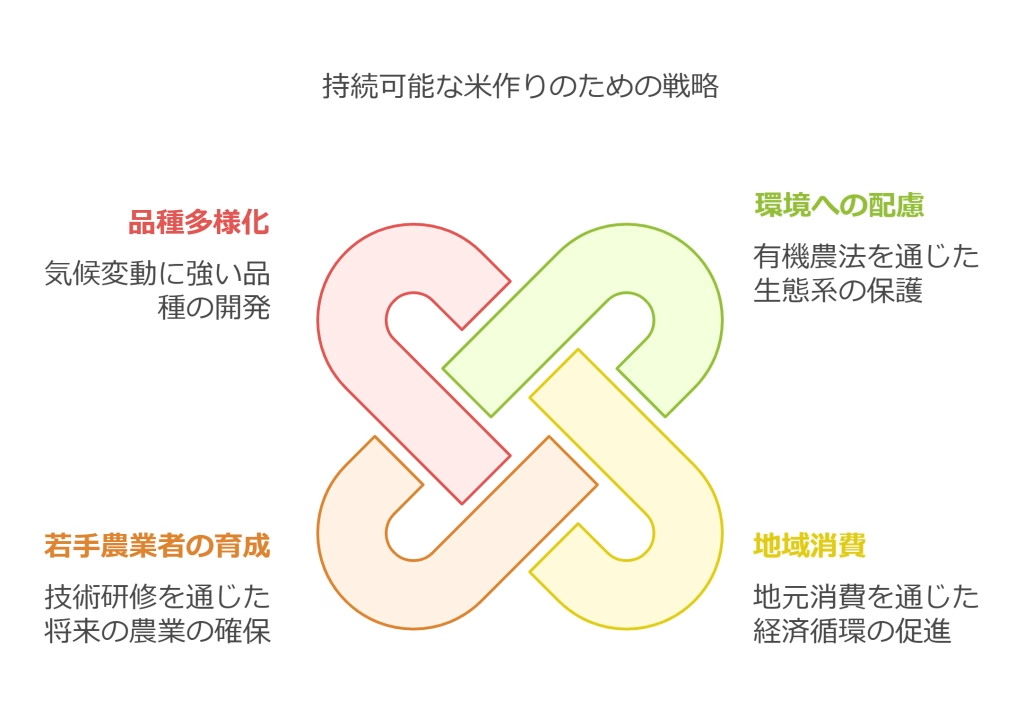

持続可能な米作りと地域の未来

米不足という課題を解消するには、生産量を増やすだけでなく、地域社会や環境との共生を意識した持続可能な米作りが求められます。日本では長い歴史の中で、稲作を中心に地域の文化や行事が育まれてきました。大規模化が進むなかで、その伝統的な姿をどのように守っていくのかという視点も大切です。持続可能な米作りや地域連携の在り方としては、以下のような取り組みが挙げられます。

化学肥料や農薬の使用を最低限に抑えたり、稲の生育環境に合わせて手間をかけて栽培したりする有機農法は、環境への負荷を軽減し、自然生態系を保護します。消費者側にも健康や安全を重視する傾向が強まっており、ブランド価値を高めるメリットにもつながります。

地域で生産された米を地域の飲食店や学校給食で活用したり、観光客を対象にした体験型の稲作プログラムを展開したりすることは、地域経済の循環と農業の魅力発信に効果的です。大規模農家と小規模農家が協力し、地域全体で稲作文化を盛り上げることも期待できます。

就農希望者が減少し、農業従事者の高齢化が進むなかで、若い世代が地域に根付いて継続的に稲作を行う仕組みづくりが不可欠です。技術研修や資金援助などを整備して、若手を育成し、地域コミュニティとの連携を深めることが、持続的な農業の基盤を築くカギになります。

地球温暖化や異常気象に強い品種を開発し、地域の特性に合わせた作付計画を立てることも求められています。多種多様な米を育てることで、災害が一部に集中しても全滅を防ぐリスク回避にもつながり、消費者に選択肢の幅を提供することもできます。

これらの取り組みを通じて、地域の人々が協力し合い、次世代へと続く米作りを実践することが望まれます。日本の豊かな食文化を守りながら、環境にも地域社会にも優しい稲作を続けるための方策を模索することが、今後一層重要になってくるでしょう。

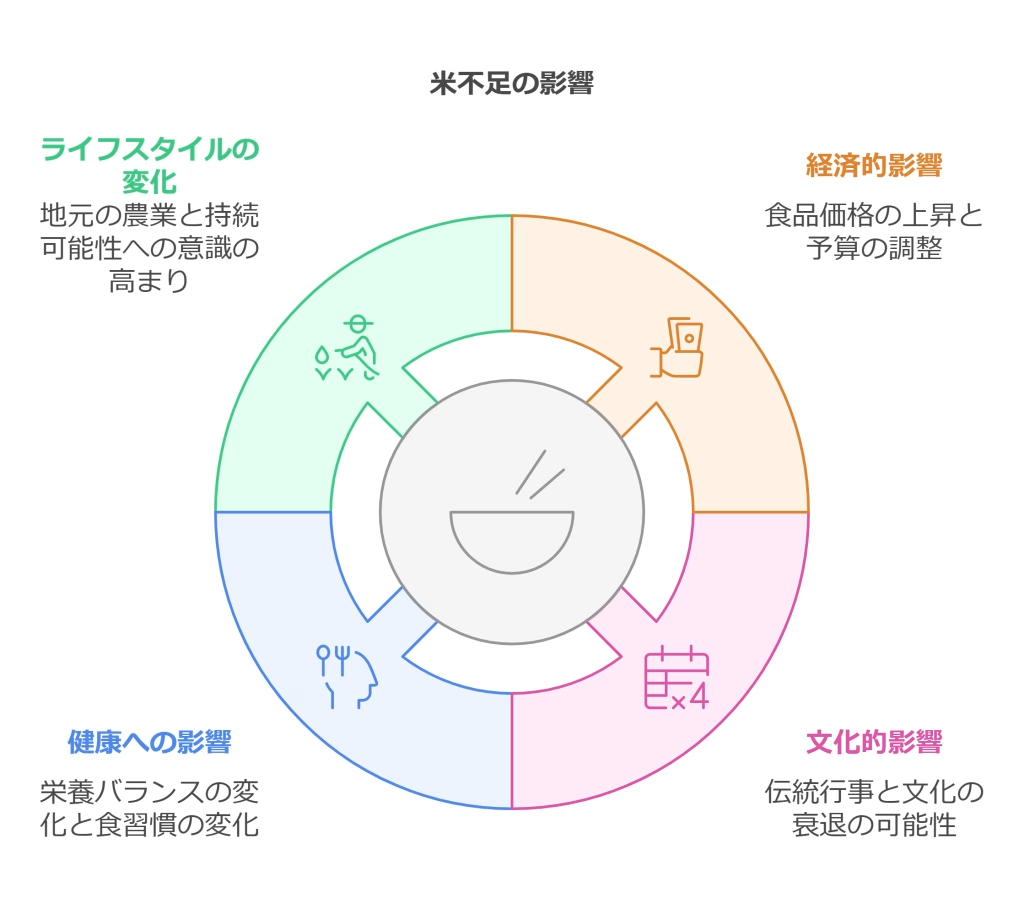

日本の食卓とライフスタイルへの影響

米不足は、家計や食文化、さらにはライフスタイル全般に影響を及ぼします。日本人は日常的に米飯を食べる習慣をもっており、安定供給が崩れると、以下のような問題が起こる可能性があります。

- 食費や外食産業への影響

米価が高騰すると、外食産業ではメニューの値上げや米以外の食材を活用したメニュー開発が進むことがあります。家庭では食費全体のやりくりが難しくなり、食卓に多くの工夫が必要になるかもしれません。 - 伝統文化や地域行事への影響

日本では収穫祭や地域の祭りなど、米を中心とした行事が多く存在します。地域独特の文化が衰退しないようにするためにも、米の安定供給は重要です。さらに、米不足が続くと和食文化全体に影響が及ぶ可能性も否定できません。 - 健康面での懸念

和食が世界的に見て健康的な食事スタイルであると評価される一因は、主食として米を取り入れやすい点にあります。もしも米の入手が難しくなり、他の主食に置き換える動きが大きく進むと、日本人の栄養バランスや食習慣が変化する可能性があるでしょう。 - 生活全体の見直し

米不足という現象を機に、地産地消や農業体験など、食の源流へ目を向ける家庭も増えています。食材一つにかかる労力や価値を実感し、環境や社会とのかかわりを再認識するきっかけにもなり得るのです

まとめ

米不足は、日本の食卓を守るうえで深刻な問題となっています。政府は備蓄米を中心とした流通政策や緊急輸入措置など、複数の手段を講じて市場を安定させようと努めています。また、大規模農家の存在や農業DXの進展によって、生産性とリスク耐性を高める動きが進んでおり、今後の米作りや市場動向に期待が寄せられます。しかし、地域文化や伝統を守る観点からは、小規模農家との協力や環境保全、有機農法の推進、若い世代の参入など、多様性を維持する取り組みが不可欠です。日本の食文化を支える米の安定供給と持続可能な農業の両立は、私たちの暮らしや将来に大きくかかわります。日々の食卓で当たり前にいただく一杯の白米が、実は多くの人々の努力と複雑な政策、技術革新によって成り立っていることを改めて認識し、豊かな食とライフスタイルを守り育てていきたいものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 米不足の背景 | 気候変動や農業人口の減少などが原因となり、生産量が不安定化。過去の減反政策の影響もあり、国内需要と供給のバランスが崩れやすい |

| 日本政府の対応 | 備蓄米の放出を柔軟化。海外からの緊急輸入の枠組み、大規模農家への支援、過去の教訓を踏まえた備蓄強化など、多角的政策を実施 |

| 大規模農家の役割と課題 | スケールメリットによる生産コスト削減と安定供給が期待できる一方、自然災害や地域コミュニティとの共存などの課題を抱える |

| デジタルトランスフォーメーション | AIやIoT、ロボット技術を活用して生産性を向上。自動走行トラクター、ドローンによる作業効率化、ビッグデータでの需要予測などを推進 |

| リスク管理と備蓄米 | 価格安定と農家の生産意欲維持のために、備蓄米制度が重要。放出タイミングを柔軟化し、市場の混乱を最小限に抑える施策が検討される |

| 持続可能な米作り | 有機農法や地産地消、若手就農者の育成、品種多様化などで地域と環境を守りながら継続的に米を生産していく取り組みが必要 |

| 食卓とライフスタイルへの影響 | 米不足は家庭や外食産業の価格やメニューに影響し、伝統文化や健康面にも波及。消費者の意識変革や生活全体の見直しの契機になる |

コメント