こんにちは。毎日の食卓に欠かせないお米ですが、近年、米不足の問題が深刻化しています。2024年には「令和の米騒動」と呼ばれる出来事が発生し、スーパーから米が消えるという事態が一部で起こりました。この記事では、2025年も続く可能性のある米不足の背景や米農家の現状、さらに私たちが日常生活でできる対策について詳しく説明します。

コメ不足について

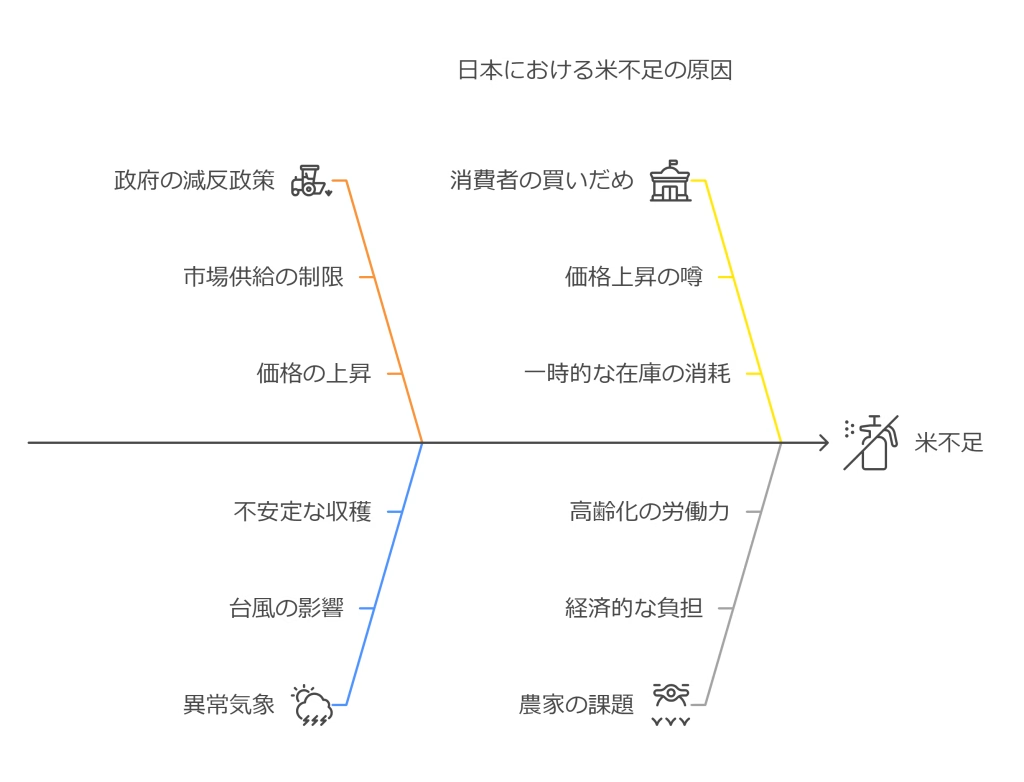

コメ不足の原因を理解する

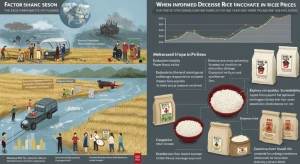

米不足の原因は、さまざまな要因が絡み合っています。以下に主要な原因を挙げます。

- 政府の減反政策

-

政策による生産量の調整が続き、市場に出回る米の量が制限されています。これにより需給バランスが崩れ、価格上昇を招いています。

- 異常気象の影響

-

台風や長雨などの天候不順が増え、安定的な収穫が難しくなっています。特に2024年は複数の台風が米の生産地を直撃しました。

- 消費者の買いだめ行動

-

価格上昇の噂が広まると、多くの消費者が米を一度に大量購入し、市場在庫が一時的に消滅する事態が発生します。

2024年の一部地域で起こった米不足の影響は、供給が安定していると考えられていた日本の食料システムに警鐘を鳴らしました。

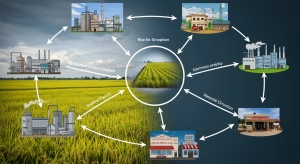

米農家が直面する厳しい現状

米不足の背景には、米農家の経済的・社会的な課題もあります。農業を続けることが困難な状況に追い込まれる農家も増えており、その理由は以下の通りです。

- 農業経営費の上昇

-

肥料や燃料、機械の価格が高騰し、農業を維持するためのコストが増加しています。

- 高齢化と後継者不足

-

農業従事者の高齢化が進み、若い世代が農業を選ばないことで、耕作放棄地が増加しています。

- 自然災害のリスク

-

異常気象の頻発により、収穫量が不安定になり、農家の収入も予測しづらくなっています。

これらの課題を解決するためには、農業における新しいテクノロジーの導入や政策の見直しが求められます。また、地域住民による農家支援の動きも重要です。

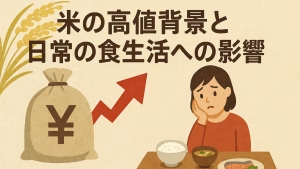

2025年の米価格の展望

2025年の米価格は、以下のような要因によってさらなる上昇が予想されています。

- 生産量の制限

-

減反政策が続く限り、供給量は増えにくい状況です。

- 国内外の需要増加

-

日本国内の需要だけでなく、海外輸出の増加も価格上昇の一因となっています。

- 気候リスクの持続

-

異常気象が続けば、生産量の低下とともに価格が高騰する可能性が高いです。

消費者が買いだめに走ることで需給バランスがさらに悪化するリスクもあります。特に需要が集中する季節やイベント時には注意が必要です。

米の価格の上昇が続く中での節約術について

米価格が上昇しても、賢く工夫すれば日々の出費を抑えることができます。以下に具体的な方法を紹介します。

- 地元産の米を選ぶ

地元で生産された米を購入することで、輸送コストを抑えることができ、新鮮でお得な場合が多いです。 - 複数のスーパーを比較する

店舗によって米の価格や特売情報が異なるため、定期的にリサーチすることで節約につながります。 - 小分けパックを購入する

少量のパックを購入することで、鮮度を保ちながら無駄を減らせます。一人暮らしの方には特におすすめです。 - 冷凍保存を活用する

炊きたてのご飯を小分けにして冷凍保存すれば、いつでも美味しい状態で食べることができます。 - 雑穀米や他の主食を取り入れる

白米だけでなく、雑穀米やパン、パスタなどを上手に組み合わせることで、コストを抑えながら栄養価を向上させることができます。 - 家庭菜園を始める

ベランダや庭で簡単に育てられる野菜を栽培することで、他の食材を補い、食費を削減できます。

長期的な備えとしての工夫

米不足に対応するためには、日々の工夫に加えて長期的な視点も重要です。以下のような対策を考えてみましょう。

- 保存食の備蓄

-

乾燥米やインスタント米など、保存がきく商品を家庭に備蓄しておくことで、急な不足にも対応できます。

- 食品ロスの削減

-

冷蔵庫やパントリーの食材を定期的に見直し、期限切れを防ぐことで無駄を減らせます。

- 地域との連携

-

農家や生産者と直接つながりを持つことで、新鮮な食材を安定して手に入れることができます。

まとめ

米不足が続く中で、私たちは食生活の見直しを迫られています。しかし、無駄を減らし、賢く選ぶことで、経済的な負担を軽減しながら健康的な食事を維持することが可能です。地元産の米や保存食を活用し、長期的な視点での備えを進めましょう。また、米農家の現状を理解し、地域の生産者を支援することで、社会全体の食料問題に貢献することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 米不足の主な原因 | 政府の減反政策、異常気象、消費者の買いだめ行動 |

| 米農家の課題 | 経営費の上昇、高齢化と後継者不足、自然災害による収穫量の不安定化 |

| 2025年の米価格の見通し | 生産量の制限、需要増加、気候リスクが価格上昇の主な要因 |

| 一人暮らしの節約術 | 地元産の米、小分けパックの活用、冷凍保存、雑穀米や他の主食の取り入れ |

| 長期的な備えとしての工夫 | 保存食の備蓄、食品ロスの削減、地域との連携 |

コメント