2025年、日本の米価格は依然として高止まりし、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。背景には、猛暑による品質低下や収穫量の減少、長年続く減反政策による供給制限、生産コストの上昇、インバウンド需要や消費者の買いだめ行動が複雑に絡んでいます。家庭の食卓では、ブランド米の購入控えや主食の多様化、節約志向の高まりが進み、外食やスーパーのお惣菜にも値上げの波が広がっています。一方で、地産地消や適正価格への理解、フードマイレージ削減といった前向きな動きも生まれ、持続可能な食生活を模索する流れが強まっています。

価格高騰という課題をきっかけに、食材との向き合い方や消費行動を見直す機会が訪れているのです。

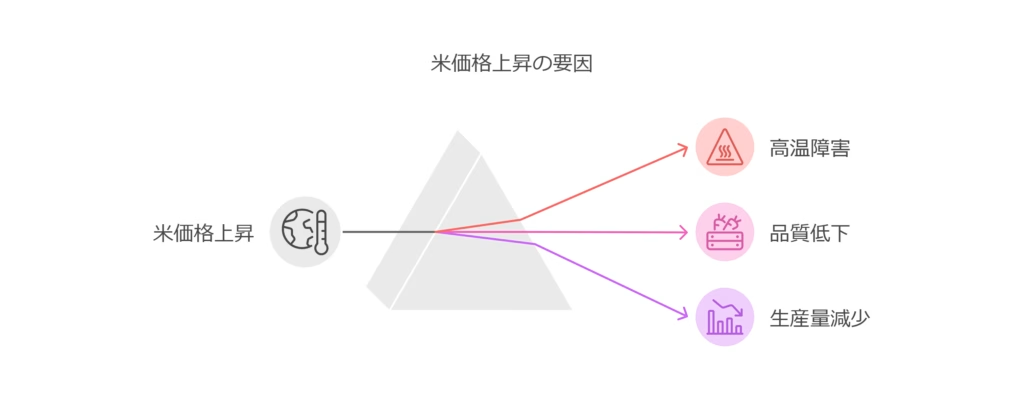

米の値段が上がる理由

2025年に入っても日本のお米の価格は高いまま推移しています。米の値段が上がる背景には、一時的な要因だけでなく、気候変動による品質・収量の低下、減反政策や農業人口の減少、生産コストの上昇、インバウンドや消費行動の変化、そして天候リスクといった複合的な要因が絡んでいます。これらは短期的に解決するものではなく、私たちは中長期的な視点で「食のあり方」を見直す必要があります。この章では、米価格が上昇する具体的な理由を整理し、私たちが今後どう向き合うべきかを考えます。

高温障害による品質と収穫量の低下

近年、日本列島は記録的な猛暑に見舞われています。特に2023年は異常気象が続き、稲が育つ時期に高温障害が多発しました。稲が高温にさらされると、米粒が白く濁る「白未熟粒」が増え、品質が低下します。加えて、病害虫の発生も増えることで収穫量も減少し、結果的に市場に出回る米の量が減少しました。この品質と量のダブルパンチが、米価の高騰を引き起こしています。

減反政策と農業人口の減少

米価格上昇の背景には、長年続く「減反政策」も大きく影響しています。これは米の供給過剰を防ぐために、農家に対して米作りを控えさせる政策ですが、農家の高齢化や後継者不足と相まって、生産量は年々減少しています。かつては調整のための政策だった減反が、今や慢性的な米不足を助長する要因となり、価格高騰に拍車をかけています。

生産コストの上昇

米作りには、水、肥料、燃料といったさまざまなコストがかかります。ここ数年、世界的な資源高や円安の影響を受け、これらのコストが大幅に上昇しています。特に肥料や燃料は輸入に頼っている部分が多く、価格が高止まりする中で、生産者側はコスト増加分を販売価格に転嫁せざるを得ない状況です。これも米価格を押し上げる大きな要因となっています。

インバウンド需要と消費行動の変化

観光客の増加や物価上昇への不安から、米を買いだめする動きが広がっています。特に訪日客が日本産米を土産や贈答品として購入する機会が増え、国内需要も高まっています。さらに、家庭でも食料品を備蓄する意識が高まり、米の需要が一気に増加。需給バランスが崩れた結果、米価の上昇につながっています。

天候リスクと将来不安

日本の米作りは自然環境に大きく左右されます。台風や豪雨、干ばつといった天候リスクが年々深刻化し、安定的な供給が難しくなっています。こうした不安が市場に反映され、先行きのリスクを織り込む形で米価が高めに設定される傾向が強まっています。

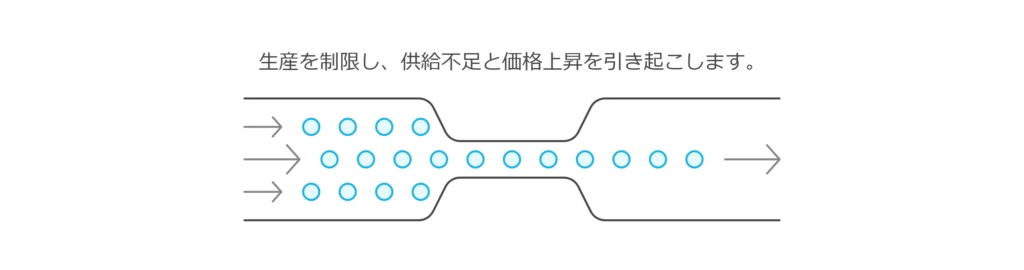

政策がつくる米不足

日本のお米不足と価格上昇には、気候変動や自然災害といった不可抗力だけでなく、政府が長年続けてきた「農業政策」も大きく影響しています。特に「減反政策」や「生産調整」といった施策が、意図せず米不足を引き起こし、今の価格高騰を招いている現状があります。この章では、政策がどのように米の供給不足を生み出しているのかを整理します。

減反政策の背景と影響

減反政策は、1970年代から続く米の過剰供給を防ぐための施策で、農家に対して「田んぼで米を作るのを控えてもらう」ことで市場価格を安定させる狙いがありました。かつては米の消費量が減少する中で、供給過多による価格下落を防ぐ有効な手段でした。しかし、時代が進むにつれて農家の高齢化や離農が進行し、本来調整すべき過剰供給そのものが減少。結果として「必要な分すら足りない」状態を招いてしまったのです。

農家支援と生産制限のジレンマ

政府は農家の経営を支えるため、米以外の作物への転作を支援する補助金制度も設けています。これにより、農家はより収益性の高い作物や休耕地利用を選択し、米の生産量はさらに減少しました。本来、安定した収入を確保するための支援策が、皮肉にも米不足を助長する形になっているのが現状です。

地域格差と中小規模農家の苦境

大規模な農業法人や企業は、市場価格に合わせた柔軟な対応が可能ですが、中小規模の個人農家は資金力や労働力の不足から、米作りを続けること自体が難しくなっています。農業政策は全国一律の基準で運用されることが多く、地域ごとの事情や中小農家の実情に十分配慮されていない側面もあります。これがさらなる供給減少と価格上昇につながっています。

長期的な影響と今後の課題

政策による米不足は、短期的な価格調整の意図を超えて、日本の食糧自給率や地域経済にも深刻な影響を与えています。今後は、減反政策の見直しや、農家が持続的に米作りを続けられるような仕組み作りが求められます。同時に、消費者側も「地元産米を選ぶ」「適正価格を理解する」といった行動が重要になってきます。

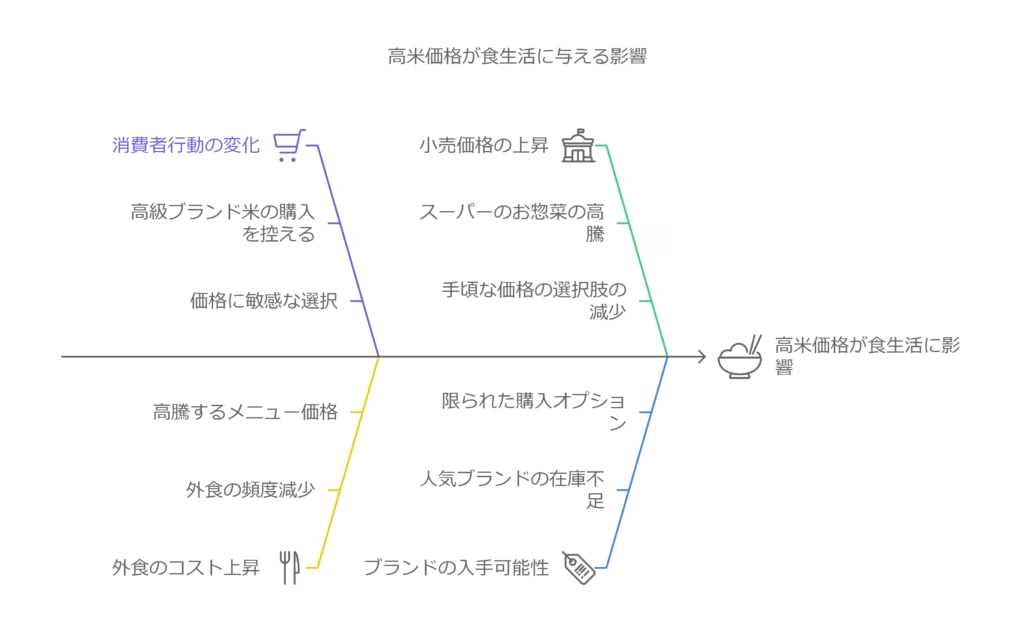

高い米値は日常の食生活に影響

米の値上がりは、単なる物価の話にとどまらず、私たちの日常生活や食文化に直接影響を与えています。お米は日本人にとって主食であり、暮らしに密接に関わる存在です。米の値上がりは、家計や食卓に負担を与える一方で、私たちの消費行動や食生活そのものを見直すきっかけにもなっています。外食・中食への影響、主食の多様化、節約志向の高まり、地産地消の推進など、変化は多方面に及んでいます。米という身近な食材を通じて、これからの「持続可能な食生活」を考えることが求められています。この章では、具体的にどのような影響が広がっているのかを見ていきます。

家計への負担増とブランド米の購入控え

米の値段が高くなると、真っ先に影響を受けるのが家庭の食費です。特に、こだわりのブランド米や特別栽培米を選んでいた家庭では、その値上がり幅が大きく、これまでのように気軽に購入することが難しくなっています。日々の食卓に欠かせない主食だけに、出費がかさむことへの心理的負担も大きく、価格重視で「安価な米」や「ブレンド米」への切り替えを検討する家庭も増えています。

外食産業や中食への波及

米価格の高騰は、家庭だけでなく外食産業やスーパーのお惣菜(中食)にも影響を及ぼしています。定食屋や牛丼チェーン、コンビニ弁当など、米を大量に使用する業態では、原材料費の増加が避けられず、商品価格の値上げや内容量の縮小といった形で影響が現れています。特にワンコインで手軽に楽しめたランチが値上がりし、消費者の外食離れが進む一因にもなっています。

食生活の見直しと主食の多様化

米が高くなることで、消費者の食生活にも変化が出ています。雑穀米や麦ご飯、パンやパスタといった他の主食へのシフトが進み、「お米に代わる選択肢」を探す動きが活発になっています。また、米の消費量そのものを抑えるために、おかずのボリュームを増やしたり、野菜や豆類を取り入れた食事にシフトする家庭も増えています。これは健康志向やフードロス削減の観点からも好ましい変化といえます。

節約志向と食材選びの変化

米の値上がりをきっかけに、節約志向が強まっています。特売品やまとめ買いを活用する、ふるさと納税でお米を確保する、といった工夫をする家庭が増えています。また、地元産や規格外米といった、品質は良くても価格が抑えられている商品への関心も高まっています。このように、価格と品質のバランスを重視した「賢い選び方」が求められるようになっています。

食文化の再評価と地産地消の広がり

米不足や高値が続くことで、「地元のお米を大切にする」「食材の背景を知る」といった意識も高まっています。地域ごとの特色ある米や、小規模農家が手がける米作りが注目され、地産地消の動きが広がっています。これにより、単なる価格競争ではない「価値あるお米」の消費が見直されつつあります。

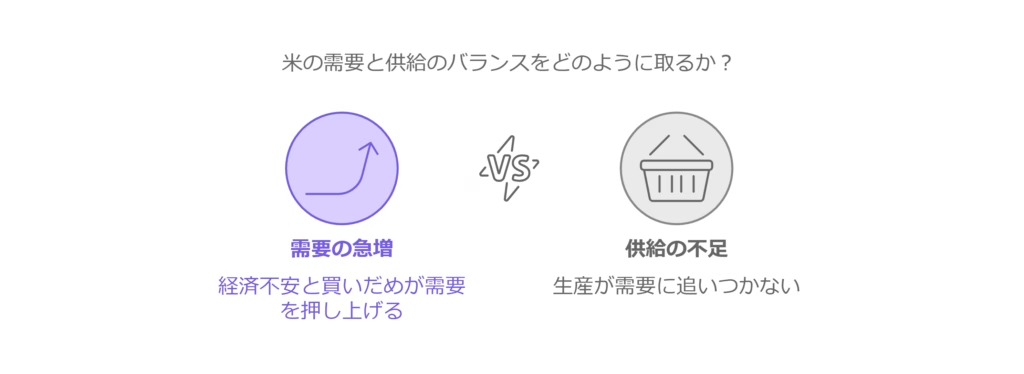

買いだめの増加とインバウンドの影響

近年、日本国内で米の価格が高騰し続ける中、消費者の買いだめ行動と、訪日外国人観光客(インバウンド)の需要増加が、米の供給不足に拍車をかけています。家庭の備蓄需要と観光による需要増加が重なることで、価格上昇と供給不足が進行し、私たちの食生活にも変化をもたらしています。今後は、消費者・生産者・行政が一体となって、持続可能な米の流通と消費のあり方を考えることが求められています。この章では、買いだめとインバウンドのそれぞれの動きが米市場に与える影響を詳しく解説します。

家庭で進む「買いだめ」とその背景

米価格が上昇し続ける中で、多くの家庭が「今のうちに買っておこう」という心理から、米をまとめ買い・備蓄する動きが活発になっています。背景には、以下の要因があります。

- 物価上昇への不安:電気代やガソリン代、食料品全般の値上げが続く中、米の価格もさらに上がるのではという不安感が広がっています。

- 災害への備え:地震や台風といった自然災害が多い日本では、日常的に食料を備蓄する意識が高まっており、米は長期保存ができる主食として優先的に購入されています。

- 節約意識の高まり:まとめ買いによる単価の引き下げや、ふるさと納税で大量に米を確保する動きも広がり、結果として一時的な需要急増を招いています。

これらの動きが、消費の前倒しを生み出し、供給側が追いつかない状況を生み出しています。

インバウンド需要の拡大と米の「土産化」

コロナ禍が収束し、訪日観光客が急増する中で、日本産の米は「高品質なお土産」としての価値を高めています。特にアジア圏の観光客にとって、日本米は「安全・美味しい・ブランド価値が高い」と評価されており、以下のような動きが見られます。

- ブランド米のまとめ買い:コシヒカリやあきたこまち、ゆめぴりかといったブランド米が、訪日客にまとめ買いされるケースが増加しています。

- ふるさと納税やEC経由の購入:観光で訪れた地域の特産米を気に入り、その後もオンラインで購入する外国人も増えており、継続的な需要拡大に繋がっています。

- 免税店や高級スーパーでの販路拡大:インバウンド需要を見越して、米を扱う店舗も増え、販売チャネルの拡大が需要をさらに押し上げています。

こうした動きにより、米の国内流通量が圧迫され、価格上昇を後押しする要因となっています。

需給バランスの悪化と市場への影響

買いだめによる需要増加と、インバウンドによる大量購入が重なることで、米の需給バランスは大きく崩れています。これにより、小売価格はじわじわと上昇し、特に中小規模のスーパーや地域密着型の店舗では「仕入れ価格の高騰→販売価格の値上げ」を避けられなくなっています。

一方で、大手量販店やオンラインストアでは、安価な外国産米やブレンド米を扱うなど、価格を抑える工夫もされていますが、品質を求める消費者との間で選択の二極化が進んでいます。

消費者の意識変化と今後の課題

このような状況を受け、消費者の間では「お米を安く買う方法」や「地元産米を応援する意識」が高まっています。ふるさと納税やクラウドファンディングを通じた米農家支援も増えており、消費者と生産者が直接つながる新しい流通モデルも広がりつつあります。

一方で、需要急増による供給不足が続けば、長期的には米そのものの消費離れを招くリスクもあります。持続的な安定供給を実現するためには、政策の見直しや新たな生産支援策が必要不可欠です。

中長期的な考え方と食の見直し

米の価格高騰は、一時的な現象にとどまらず、今後も続く可能性が高いと見られています。気候変動、農業人口の減少、政策の影響、国際的な資源価格の上昇といった複合的な要因が絡み合う中で、米価格の高止まりは今後も続くと予想されます。それを受け止めながら「持続可能な食生活」を築くための視点が求められています。主食の多様化、地産地消の推進、適正価格の理解、日々の食習慣の見直しといった取り組みを通じて、私たちは豊かで無理のない食卓を作っていくことができます。この章では、持続可能な食生活に向けた具体的なアプローチについて考えます。

米以外の穀物への関心と選択肢の広がり

米の価格が上昇する中で、麦ごはんや雑穀米、パンやパスタなど、他の主食への関心が高まっています。これまでは「お米が当たり前」だった食卓に、多様な選択肢が加わり、栄養バランスや食文化の幅が広がるきっかけにもなっています。特に食物繊維やビタミンが豊富な雑穀は、健康志向の高まりと相まって注目されています。主食のバリエーションを増やすことで、米価格の影響を受けにくい食生活が実現できます。

地産地消とフードマイレージ削減

地元で作られた米や野菜、特産品を積極的に選ぶ「地産地消」の取り組みも、持続可能な食生活の重要なポイントです。輸送コストの削減や地域経済の活性化、食材の鮮度向上といったメリットがあり、結果的にフードマイレージ(食材が消費者に届くまでの環境負荷)を抑えることができます。消費者が地元産に目を向けることで、安定供給や価格の適正化にもつながります。

流通経路の理解と「適正価格」の認識

食材がどのような経路で自分の食卓に届くのかを理解することも、これからの時代に欠かせない視点です。米農家の労働環境やコスト構造、物流の課題を知ることで、「安さ」だけを基準にしない消費行動が促されます。適正な価格で購入することは、生産者を支え、持続可能な食の循環を守る行動でもあります。このような意識の変化は、食文化を次世代へとつなぐ大切な一歩となります。

食生活の工夫と無理なく続ける習慣

価格高騰に振り回されないためには、日々の食生活に小さな工夫を取り入れることが重要です。米を大切に使う一方で、副菜を充実させたり、冷凍保存や作り置きを活用して食材を無駄なく使い切る習慣をつけることが、無理なく家計を守るコツとなります。また、外食やテイクアウトを賢く利用しながら、家庭での食事とバランスを取ることも長続きのポイントです。

まとめ

米の価格高騰は、気候変動や農業政策、経済環境、インバウンド需要などが重なって起こる構造的な問題です。

家計への影響は大きく、家庭や外食産業のコスト増加を招いていますが、一方で、主食の選択肢を広げる動きや地元産食材への関心、食材流通の理解促進といった前向きな変化も進行中です。適正価格での購入や食生活の工夫を通じて、私たちは持続可能な食卓づくりに取り組むことが求められています

。安さだけを追い求めるのではなく、「価値ある消費」を意識し、農業や地域経済を支えながら、無理なく豊かな食生活を続けることがこれからの課題となるでしょう。

| セクション | 内容 | 主なポイント |

|---|---|---|

| 米の値段が上がる理由 | 気候変動、減反政策、生産コスト増、インバウンド需要、天候リスクなど多面的な要因を解説 | 品質低下と収量減少、農業政策が根本要因 |

| 政策がつくる米不足 | 減反政策や農家支援策が供給不足を助長している現状を説明 | 収入安定策が結果的に米不足と価格高騰を招く |

| 高い米値は日常の食生活に影響 | 家庭の食卓、外食産業、中食、消費行動に及ぶ具体的な影響を解説 | ブランド米離れ、主食の多様化、節約志向が進行 |

| 買いだめの増加とインバウンドの影響 | 備蓄需要と訪日観光客の需要が需給バランスを悪化させ、価格上昇に拍車をかけている | 買いだめとインバウンドの需要増が重なる悪循環 |

| 中長期的な考え方と食の見直し | 地産地消、主食の多様化、適正価格の理解を通じて持続可能な食生活を提案 | 米以外の選択肢、地域経済との共生を重視 |

コメント